【保存版】飛騨から始める絶景旅~壮大な北アルプス「飛騨山脈」の山々、飛騨側の登山ルートや見どころ、ポイントを美しい写真を交えながらご紹介します~

標高3,000mを越える山が10座ある北アルプス(飛騨山脈)。日本海岸から始まり南へ約150km、急峻な峰々が聳える国内屈指の山岳地帯。日帰りで登れる焼岳、穂高連峰の縦走、上高地を散策し大自然に触れる。どんな人でも楽しむことができ、その懐の深さに山の恵みを全身で感じることができます。

飛騨高山を代表する景色と言えば、雄大な北アルプス「飛騨山脈」の山並み。急峻な3,000m級の山々が連なり、経験を積んだアルピニストがいつかはと憧れる聖地でもあります。高山に住む市民は誰もが山に親しみを感じ、他県を訪れると山が周囲に見えない平野部にそわそわと落ち着かないほど。山に登る人もそうでない人も、この自然環境に大きな影響を受けて育ちます。

手軽に美しい景色を楽しめる展望台、初心者でも楽しめる登山、いつかこの足で行ってみたい高峰…日本の屋根と呼ばれる北アルプス「飛騨山脈」の山々をご紹介します。

アルプス展望公園スカイパーク

市街地から車で5分、手軽に山岳風景を楽しむ

絶景スポットとしてまず名前があがるのは、アルプス展望公園スカイパーク。市街地から車ですぐ、日頃より高山市民に親しまれている場所です。冬期は閉鎖になってしまいますが、4月ころから11月ころまで開園しており、お弁当を持ってピクニック、ペットと散歩、子ども達が走り回る憩いの公園です。

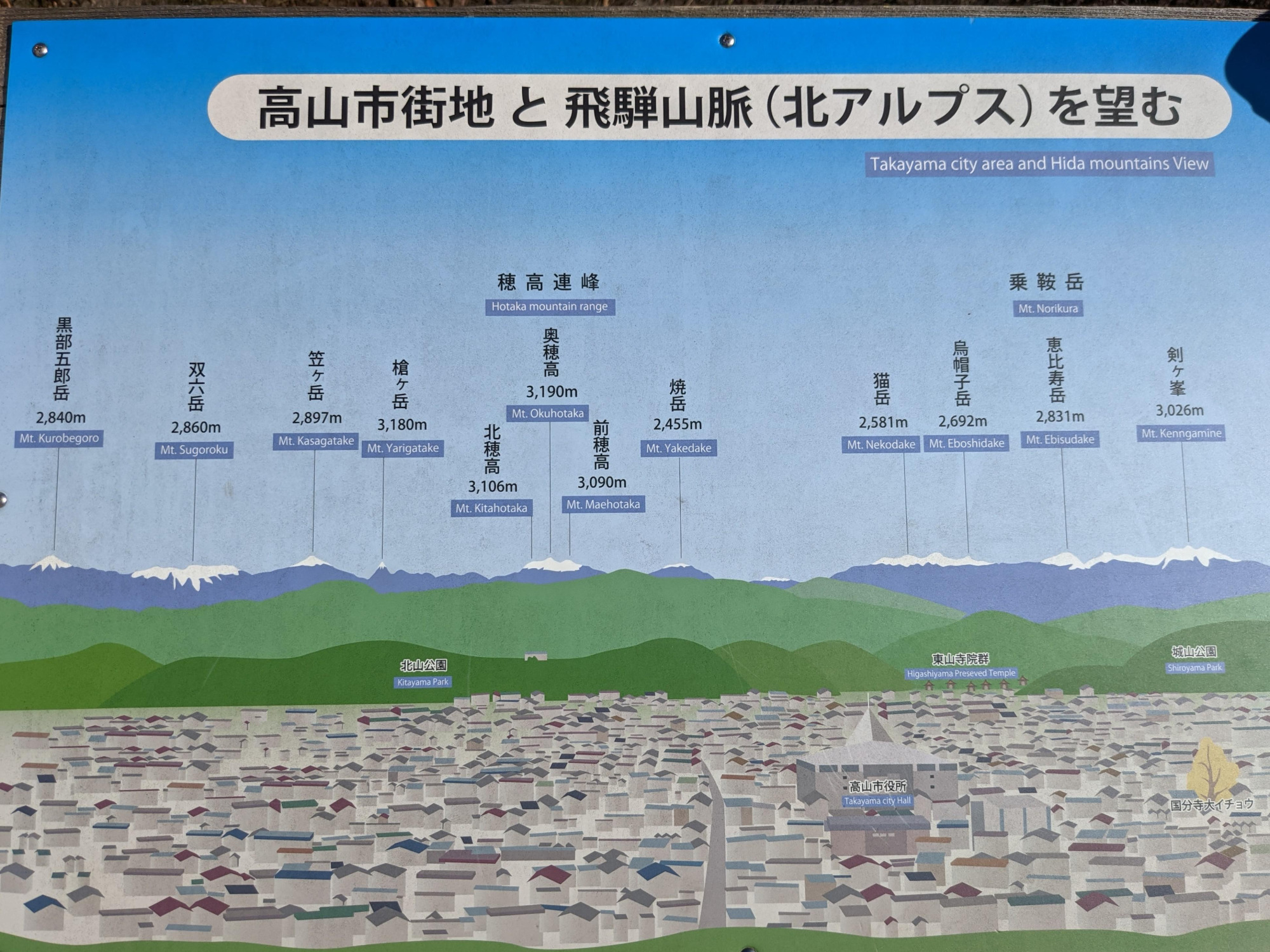

展望スペースからは市街地を一望でき、遠くには北アルプスの山々が見えます。山の名前を紹介した看板があり、あそこに見える山は何、と会話も弾みます。

山の名前を知りたい

山に登らずとも、見える景色にある山の名を知るのは楽しいものです。スカイパークから見える山を順にご紹介します。

乗鞍岳

初心者でも安全に上ることができる3,000m峰

お車をほおのき平へ駐車しバスへ乗車、わずか35分で乗鞍畳平へ。短時間で高所を楽しめるのが魅力の乗鞍岳。登山口の畳平には高山植物のお花畑があり、この周辺を歩くだけなら特別な装備も不要です。山頂は剣が峰、2時間足らずの距離なので体力のある小学生くらいなら大丈夫です。登山に適した靴と天候の変化に備えた雨具、帽子や水分補給の備えがあれば問題なし。剣が峰の他、大黒岳、富士見岳、魔王岳といった山にもぜひ挑戦を。

| 乗鞍岳(のりくらだけ) | |

|---|---|

| 標高 | 3,026m |

| 登山時期 | 7月下旬~9月下旬 |

| 飛騨側登山口 | 畳平 |

| 山小屋 | 肩の小屋 |

| ビューポイント | 山頂、稜線 |

地図情報:株式会社ヤマップ

地図情報:株式会社ヤマップ

| 総コースタイム 1時間35分 |

|---|

| 畳平⇒(10分)富士見岳分岐⇒(35分)⇒肩の小屋⇒(50分)⇒乗鞍岳(剣が峰) |

関連資料

乗鞍岳と乗鞍スカイライン

手軽に3,000m級の高所を楽しめる乗鞍岳。お子様とハイキングも可能です。可憐な高山植物や、稀にライチョウにも会えるかも?そんな乗鞍岳については、下記記事に詳しいです。ぜひご覧ください。

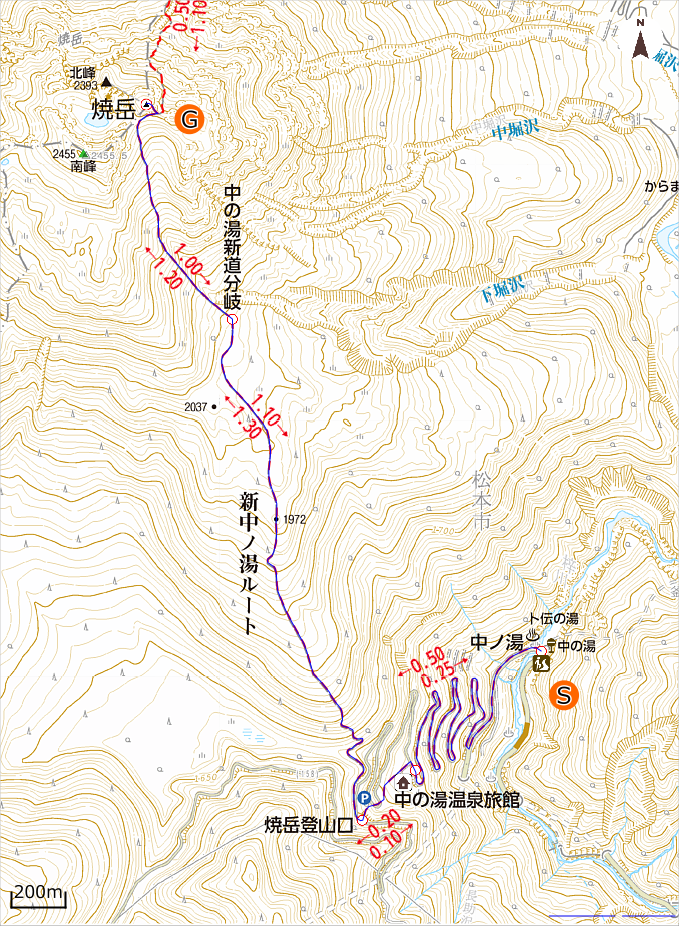

焼岳

噴煙が上る荒々しい山頂

今なお噴煙を上げる焼岳は北アルプス唯一の活火山。大正4年の噴火では、上高地に大正池をつくりあげています。見晴らし抜群の山頂からは穂高連峰、笠ヶ岳が見渡せ、眼下の上高地、霰沢岳や常念岳など、時間が許す限り景色を楽しみたい場所です。日帰り可能な登山ですが、登山口にたどり着くまでがやや難点。中の湯のバス停から登山口まで40分ほど車道をつづら折に歩かねばならないため、思い切って沢渡(さわんど)からタクシーを利用するのも手です。山頂まで約4時間、山頂から上高地のバスターミナルまでも約4時間。梯子や鎖などの難所もありますが、上高地へ抜けバスターミナルから帰路につくのも手です。

| 焼岳(やけだけ) | |

|---|---|

| 標高 | 2,456m |

| 登山時期 | 7月上旬~9月下旬 |

| 飛騨側登山口 | 焼岳登山口(中の湯温泉) 上高地 |

| 山小屋 | 焼岳小屋 |

| ビューポイント | 山頂 |

地図情報:株式会社ヤマップ

地図情報:株式会社ヤマップ

| 総コースタイム 4時間00分 |

|---|

| 中ノ湯⇒(50分)⇒中の湯温泉旅館⇒(20分)⇒焼岳登山口⇒(90分)⇒中の湯新道分岐⇒(80分)⇒焼岳北峰 |

今なお活動する火山

上高地の名所、枯死した樹木が幻想的な雰囲気を作り出している大正池。大正4年(1915)6月6日の焼岳の大爆発で、たった1日で梓川を大正池に変えてしまったと言います。今なお、山頂からわずかに白い蒸気を見せており、活動レベルには注意したいところ。登山の前には気象庁のwebサイトをチェックしましょう。

奥穂高岳

難所ジャンダルムを配下に威風堂々とした山容

ジャンダルムを従え、堂々とそびえる奥穂高岳は、北アルプス(飛騨山脈)の最高峰、そして日本第3位の高峰として知られています。西穂高~奥穂高のルートは超難所、経験豊富なアルピニストだけが足を踏み入れることを許される場所。入念なトレーニング、準備期間が必要です。

飛騨側を登山口とする場合、新穂高温泉を出発地とする白出沢ルートがあります。渡渉あり、浮石あり、長いガレ場…とこちらも緊張が強いられる山行。山小屋に泊って時間と体力に余裕を持ち、帰路はザイテングラートから涸沢カールを経由して上高地へ下りるのも◎

| 奥穂高岳(おくほだかだけ) | |

|---|---|

| 標高 | 3,190m |

| 登山時期 | 7月中旬~9月下旬 |

| 飛騨側登山口 | 新穂高温泉 |

| 山小屋 | 穂高岳山荘 岳沢小屋 |

| ビューポイント | 稜線、山頂 |

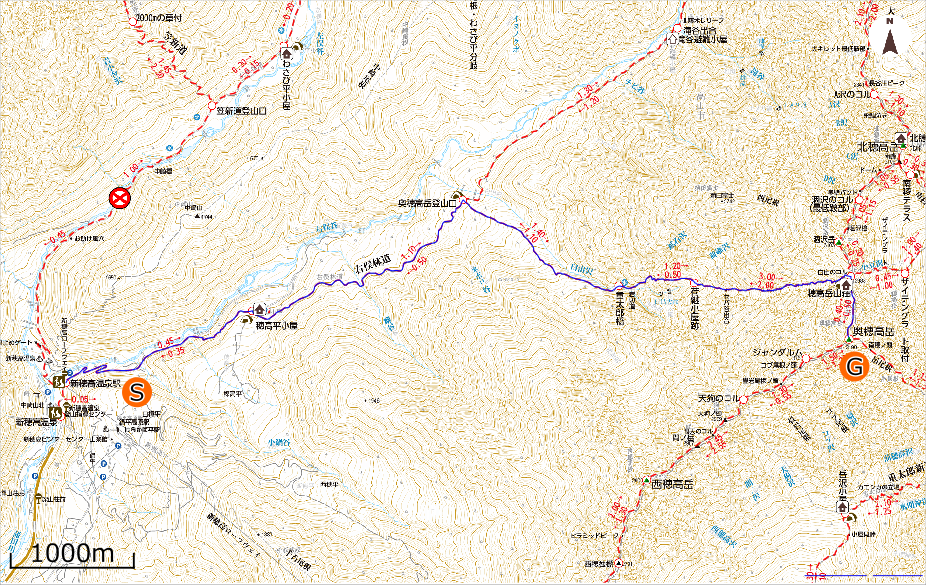

地図情報:株式会社ヤマップ

地図情報:株式会社ヤマップ

| 総コースタイム 8時間45分 |

|---|

| 新穂高温泉駅⇒(45分)⇒穂高平小屋⇒(70分)⇒奥穂高岳登山口⇒(100分)⇒重太郎橋⇒(80分)⇒荷継小屋跡⇒(180分)⇒穂高岳山荘⇒(50分)⇒奥穂高岳 |

西穂高岳

ロープウェイで一気に1,000mを稼げる

奥飛騨の随一の観光スポット、新穂高ロープウェイ。西穂高岳は、このロープウェイを利用して登れる人気の高い登山コース。特に、西穂丸山、西穂独標までは難易度も低く、お天気と装備さえ整っていれば初心者でも山行を楽しむことができる人気ルートです。登山口から西穂丸山まで片道約2時間、独標までは約3時間。独標周辺では高山植物のお花畑を見ることもできます。独標を越えた先は難所が続き、技術や装備が必要となります。エスケープルートもないため、無理せず独標から引き返すことも大切です。

| 西穂高岳(にしほだかだけ) | |

|---|---|

| 標高 | 2,909m |

| 登山時期 | 7月上旬~9月下旬 |

| 飛騨側登山口 | 西穂高登山口 |

| 山小屋 | 西穂山荘 |

| ビューポイント | 西穂独標 |

地図情報:株式会社ヤマップ

地図情報:株式会社ヤマップ

ロープウェイ登山はいかが

お車の方は鍋平高原駅近くに登山者用駐車場があります。ここに駐車し、鍋平高原駅より第二ロープウェイに乗車すればわずか7分で頂上へ到着。頂上の西穂高口駅周辺は展望台や散策道があり、ここを通り抜けると登山口はすぐそこ。手軽に登山を楽しみたい人にぴったりです。

槍ヶ岳

どこから見ても分かる独特なフォルム

播隆上人が文政11年(1828年)に開山。4度も登頂し、山岳信仰の基盤を築きました。その独特な山容から多くのアルピニストに親しまれ北アルプスのシンボルとなっています。飛騨側から見ると、左に小槍を抱えているのが特徴で、その厳しい姿と同様に、登山には体力や日程に注意が必要です。飛騨側からの代表的なルートは新穂高温泉を登山口とし、槍平小屋で1泊、翌日槍ヶ岳を目指すコース。約9時間以上の山行は複数の沢を横切るハードなもの。それだけに山頂に立った時の感動はひとしおです。下山は槍沢経由で上高地に降りるのも◎

| 槍ヶ岳(やりがたけ) | |

|---|---|

| 標高 | 3,180m |

| 登山時期 | 7月上旬~9月下旬 |

| 飛騨側登山口 | 新穂高温泉 |

| 山小屋 | 槍ヶ岳山荘 槍平小屋 南岳小屋 |

| ビューポイント | 山頂 |

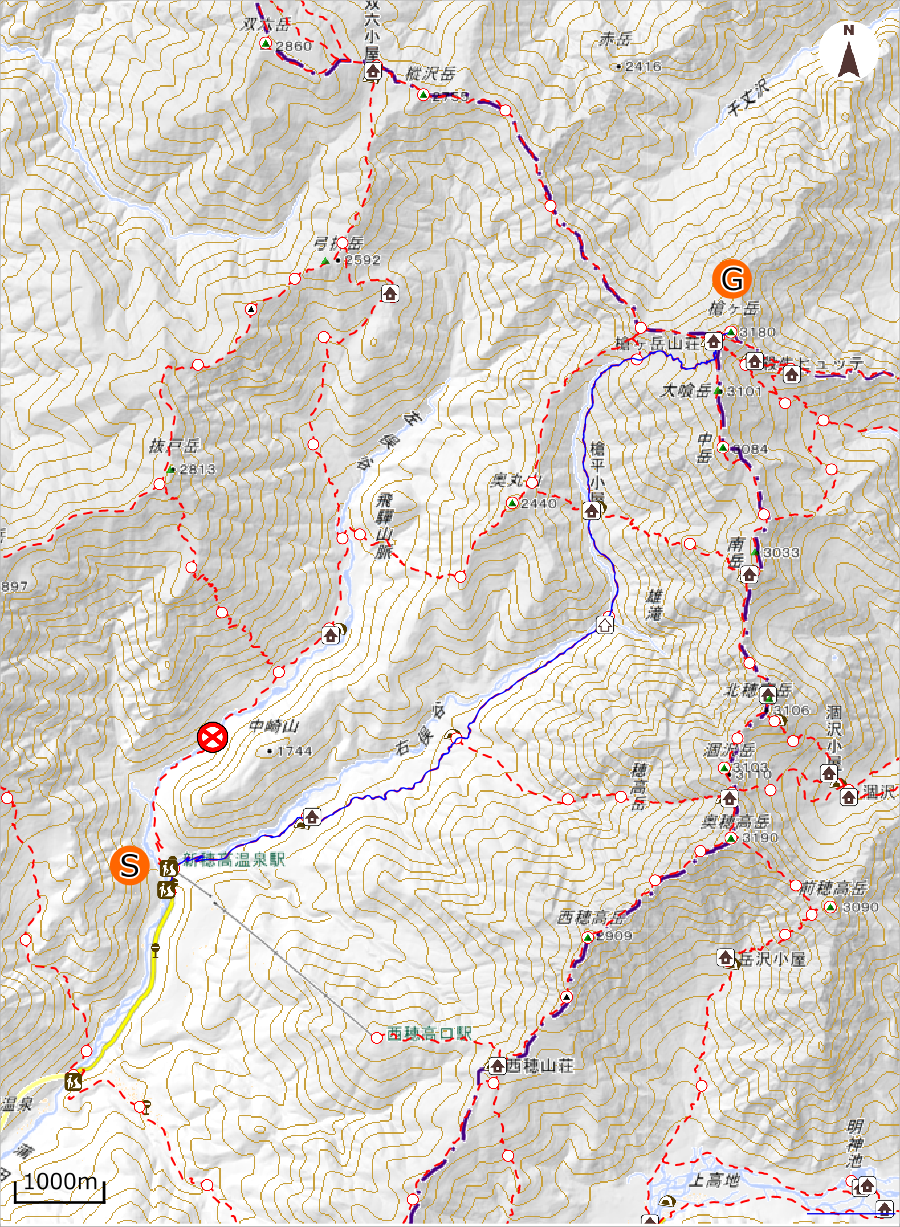

地図情報:株式会社ヤマップ

地図情報:株式会社ヤマップ

| 総コースタイム 9時間35分 |

|---|

| 新穂高温泉⇒(45分)穂高平小屋⇒(70分)⇒奥穂高岳登口⇒(90分)⇒滝谷出合⇒60分⇒槍平小屋⇒(140分)⇒千丈沢乗越分岐⇒(140分)⇒槍ヶ岳山荘⇒(30分)⇒槍ヶ岳 |

笠ヶ岳

岐阜県の山の最高峰

菅笠を空に掲げたような姿をしており、その秀麗な姿は古来から信仰の対象とされてきました。新穂高温泉を登山口とし、笠新道を行くルートがあります。登山道から眺める笠ヶ岳は美しく、また山頂からは槍ヶ岳、穂高連峰、遠く中央アルプスや白山も視界におさめることができます。また、カール地形の杓子平や秩父平は高山植物の宝庫。特筆すべきは年に1度のチャンス、笠ヶ岳山荘から眺める「ダイヤモンド槍」。毎年8月12日の朝、晴れた日にだけ槍の穂先から太陽が昇る様を見ることができます。見どころが多いルート、余裕を持った行程で山行を楽しみたいものです。

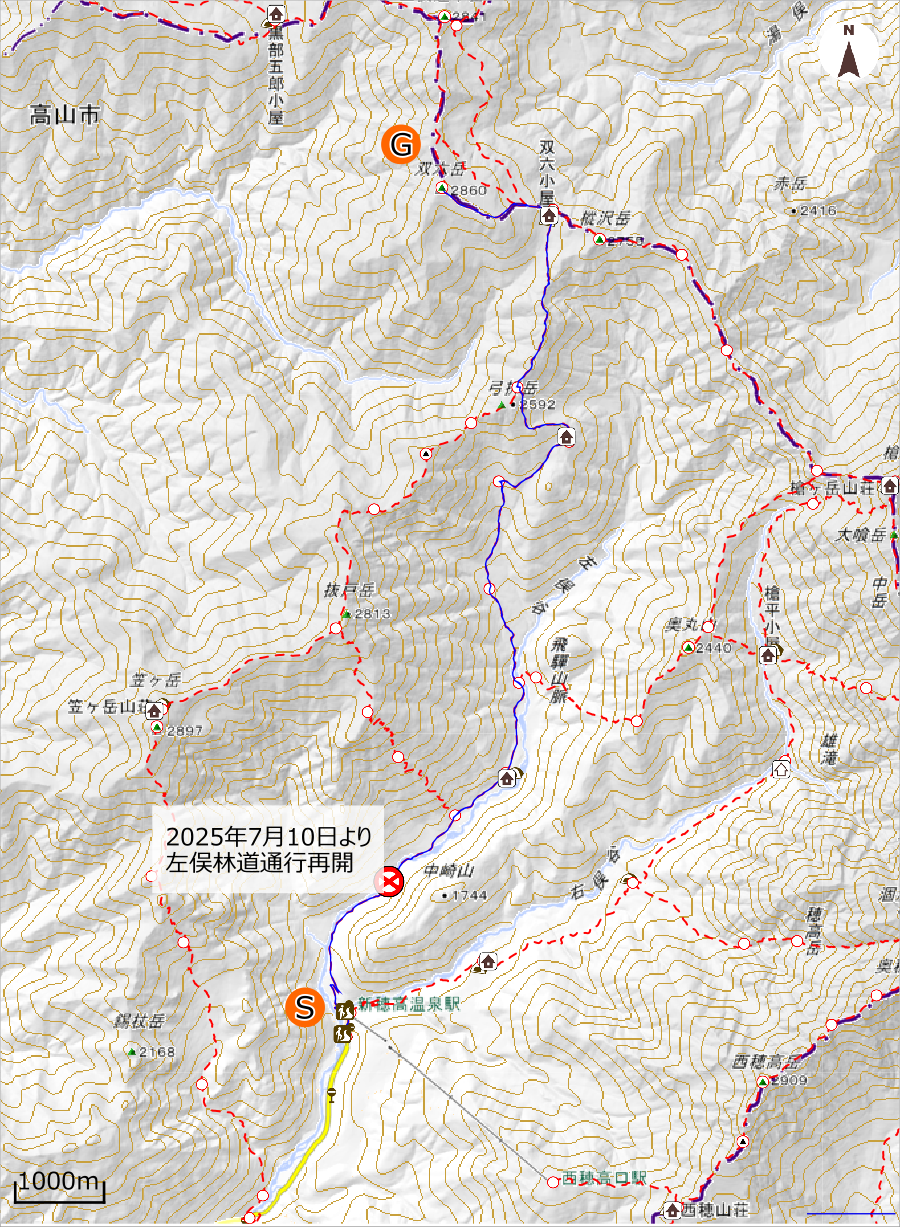

※2025年7月10日、左俣林道が通行再開となりました。

| 笠ヶ岳(かさがたけ) | |

|---|---|

| 標高 | 2,898m |

| 登山時期 | 7月上旬~9月下旬 |

| 飛騨側登山口 | 新穂高温泉 |

| 山小屋 | 笠ヶ岳山荘 わさび平小屋 鏡平山荘 |

| ビューポイント | 山頂、稜線 |

地図情報:株式会社ヤマップ

地図情報:株式会社ヤマップ

| 総コースタイム 8時間20分 |

|---|

| 新穂高温泉⇒(60分)⇒笠新道登山口⇒(150分)⇒2000mの草付⇒(110分)⇒杓子平⇒(90分)⇒笠新道分岐⇒(70分)⇒笠ヶ岳山荘⇒(20分)⇒笠ヶ岳 |

双六岳

北アルプスの要衝、双六小屋

槍、笠への縦走路が一堂に会する

椀を伏せたような緩やかな山体、槍ヶ岳、穂高岳を望む山頂は、高原のように広くなだらかで、花の百名山の名に恥じぬ高山植物の宝庫です。稜線に出ると、シナノキンバイ、クロユリなどの高山植物が咲き誇り、目を和ませてくれます。鏡池は水面に槍ヶ岳を映し込み、ひときわ幻想的な風景を楽しませてくれます。

かつては金木戸川から双六谷をつめるのが双六岳への唯一のルートでした。昭和30年、当時の双六小屋経営者 小池義清氏によって、ワサビ平~大ノマ乗越経由の小池新道が、その後さらに鏡平経由の道が整備され、現在はこれが本ルートとなっています。新穂高温泉から鏡平、双六小屋経由で約8時間のルートです。

※2025年7月10日、左俣林道が通行再開となりました。

| 双六岳(すごろくだけ) | |

|---|---|

| 標高 | 2,860m |

| 登山時期 | 7月上旬~9月下旬 |

| 飛騨側登山口 | 新穂高温泉 |

| 山小屋 | 双六小屋 |

| ビューポイント | 山頂 |

地図情報:株式会社ヤマップ

地図情報:株式会社ヤマップ

| 総コースタイム 8時間05分 |

|---|

| 新穂高温泉駅⇒(60分)⇒笠新道登山口⇒(20分)⇒わさび平小屋⇒(20分)⇒小池新道登山口⇒(70分)⇒ 秩父沢出合⇒(75分)⇒ シシウドが原⇒(60分)⇒ 鏡平山荘⇒(60分)⇒ 弓折乗越⇒(60分)⇒ 双六小屋⇒(60分)⇒ 双六岳 |

新穂高センター

登山者の強い味方!登山前の情報収集はこちら

新穂高ロープウェイの第一ロープウェイ乗り場近くにある「新穂高センター」。北アルプス登山を目指す方に情報を提供しています。登山口でもあるため、ここを起点に林道から歩を進める、あるいはロープウェーに乗車し西穂へ、とそれぞれの登山スタイルに合わせて頂上を目指します。周辺に有料駐車場があり、ここに駐車すれば早朝からの活動も可。電話での問い合わせにも応えてくれます。事前の情報収集に活用してみましょう。

| 新穂高センター | |

|---|---|

| 住所 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂710-9 |

| 電話 | 0578-89-3610 |

| 営業時間 | 4月~10月 午前10時から午後5時まで 11月~3月 午前10時から午後4時まで ※GW、夏休み、紅葉時期は午前9時より開館予定 |

| 営業日 | 年中無休 |

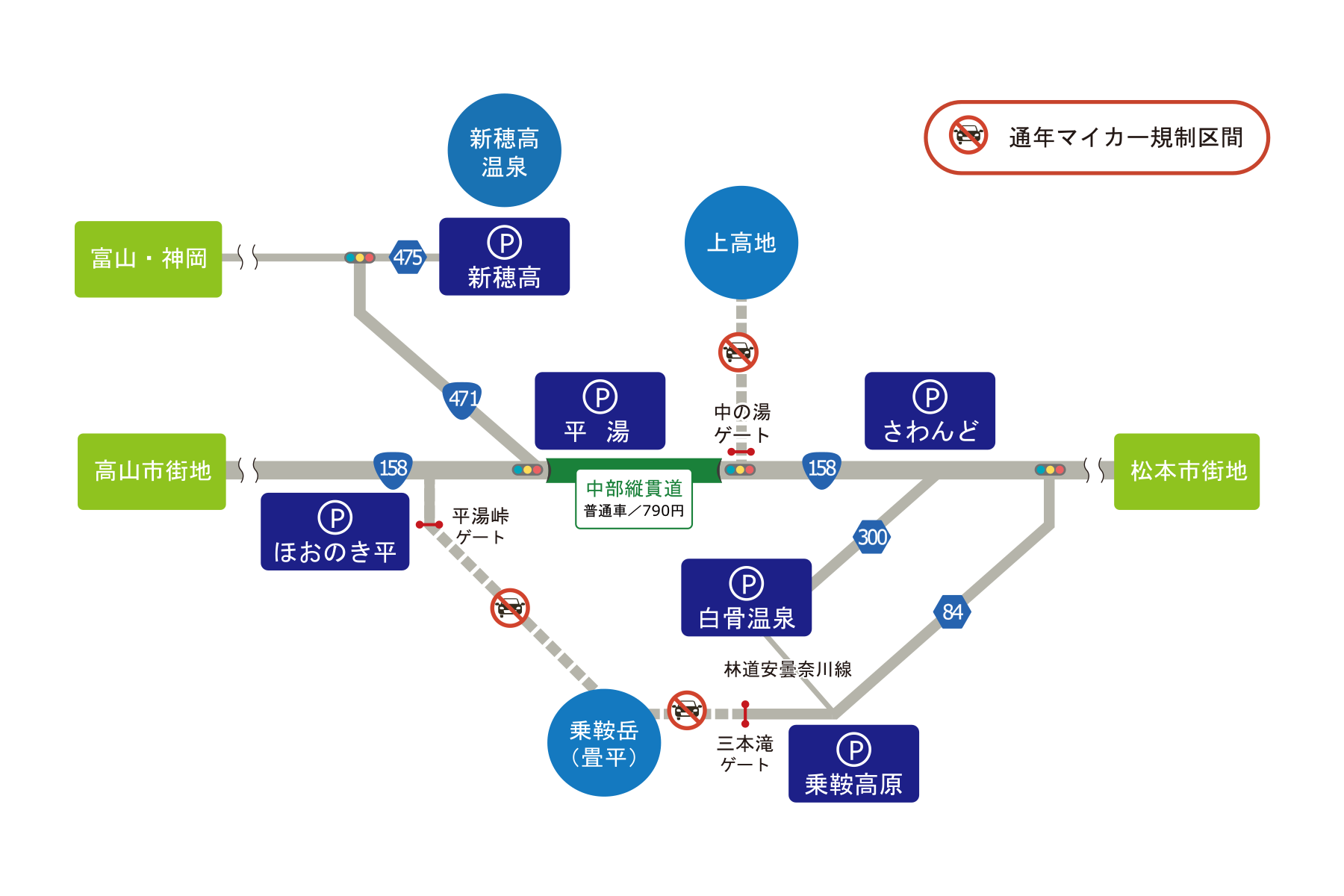

駐車場ライブカメラ

各方面への駐車場の空き状況が一目瞭然

上高地、乗鞍、新穂高、白骨方面への駐車場の空き状況が一目で分かるライブカメラ。計画段階でチェックし、空車の時間帯はいつか、満車の場合はどこを利用するといいか、あらかじめ計画しておきましょう。

| 上高地 | さわんど第1~4駐車場 平湯あかんだな駐車場 平湯大滝駐車場 |

| 乗鞍 | 乗鞍観光センター駐車場 やまぼうし駐車場 一ノ瀬草原駐車場 ほおのき平駐車場 |

| 新穂高 | 新穂高温泉駐車場 鍋平登山者駐車場 |

| 白骨 | 白骨温泉駐車場 |

ひがくの湯と登山者食堂

登山の後のお楽しみ!

登山口に帰り着き、ふぅと一息。汗を流し、お腹を満たせる場所がここ、「ひがくの湯と登山者食堂」。新穂高センターよりお車で数分の場所。メニューも豊富、ボリュームもたっぷり!お財布に優しい定食からご褒美飛騨牛メニューまで、様々に取り揃えています。源泉68℃と高温の湯が疲れた体に沁みる…!湯上りの休憩室には鉄道ジオラマが展示され、鉄分補給もバッチリです。コテージもあり、宿泊も可。ただし宿泊の予約は必須です。徒歩の方は新穂高センター(登山口)前より送迎もしてくださいます。

| ひがくの湯と登山者食堂 | |

|---|---|

| 住所 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾442-7 |

| 電話 | 0578-89-2855 |

| 営業時間 | 9時~20時 ※季節により時間変動あり ※受付は終了1時間前まで |

| 定休日 | 営業期間:2025年4月25日~12月 不定休 冬期は降雪状況による |

| 駐車場 | あり |

| 入浴料 | 大人950円、小人800円、幼児150円 |

北アルプスを安全に登山するために

レイヤリングを適切に

一日中、重い荷物を背負って歩けば大量に汗をかきます。汗で濡れたインナーが乾かないままだと体を冷やし、低体温症の危険が高まります。風が吹けば尚更です。速乾性のウェアの着用、ドライ系インナーの重ね着など、適切なレイヤリングを心がけましょう。

- さるぼぼ

- レイヤリングは低体温症を防ぐだけでなく、快適に登山するポイントやな!

天気予報は入念にチェック

山の天気は崩れやすいもの。午前中晴天だったのが、急転直下、午後は雷雨に変わることも。「tenki.jp 山の天気」などアプリを活用し、入山前に天気予報をチェックしましょう。また、自分で空を観察する習慣をつけておくのも大切。雲の流れ、遠くに雨雲が見えないか、風の冷たさなどを察知出来れば降雨に備えて早めの行動ができます。

- さるぼぼ

- 山小屋で、翌日の天気について聞いてみるのもいいよ!

時間に余裕を持って行動を

「早出早着」は登山の原則。朝早く出発し、まだ明るい内に目的地へ到着。疲れも回復し、翌日への備えも万全になるというものです。早め早めの行動は危険を回避するばかりか、登山をじっくり楽しむ余裕もできます。万が一のことがあっても、早い時間なら救助側も対応しやすい。ゆとりをもった行動で安全な登山を!

- さるぼぼ

- 朝早くに歩けば空気も清々しい!気持ちいいに~

登山届の提出

登山計画を立て、登山届を提出する。このことが自分の身の安全を守ります。まずはコース選び、余裕を持った日程と行動時間。グループで行く場合はお互いの役割分担も話し合いましょう。もしもの場合の連絡先を確認しておくのも大切。登山届を作成することが登山のシュミレーションとなり、計画の穴を埋めていきます。届を提出するだけでなく、自宅を守る家族や友人、職場の同僚などにも行程を伝えておくと良いでしょう。

- さるぼぼ

- オンラインで登山届の提出もできるんやさ!

参照:

PEAKS特別編集「北アルプス詳細ルートガイド」枻出版社

山と渓谷オンライン

Googleマップで山の位置を確認

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください