池本屋

江戸末期から続く飛騨高山の手描き絵馬 松倉絵馬総版元「池本屋」

飛騨高山では毎年、8月9日、10日に市内八軒町筋で『松倉絵馬市』が開かれ、近郊近在から絵馬を買い求めにやってくる人々で賑わいます。その絵馬を連れ、市街地から西へ約4キロ、松倉山の中腹にある『松倉観音堂』へむかいます。祈祷を受け『飛騨松倉山』の朱印を押してもらい、自宅の玄関の壁に馬の頭を家の奥に向けて貼れば一年間の無病息災や開運など、良いことが家の中に駆け込むようになると信じられています。市内はもとより、全国各地から絵馬を買い求めて多くの方が『松倉観音』へお参りされる姿は、飛騨高山を代表する夏の風物詩として全国に知られるようになりました。

『松倉絵馬市』は、飛騨を治めていた三木自綱(みつきよりつな)ゆかりの『馬頭観世音菩薩』を『松倉観音堂』に安置し、夜を徹して法要が行われた際に、縁日として絵馬市が開かれるようになったのを起源とします。

『馬頭観世音菩薩』は、三面八臂の木造で頭の上に馬の首をつけており、牛や馬など動物達の守護仏として長く信仰されてきました。『松倉観音』と呼ばれ、善男善女に親しまれています。

昭和の中頃まで、絵馬市で『紙絵馬』を買い、本物の馬を曳いて『松倉観音堂』に参拝し、朱印をもらってくる事が続いていたそうですが、今では絵馬で代参するようになりました。また、『紙絵馬』に書き入れる祈願内容も時代の移り変わりによって異なり、昭和二十年代までは『牛馬安全』『養蚕満足』などが中心で、戦時中は『武運長久』、現在は『交通安全』や『家内繁盛』などが主となっています。

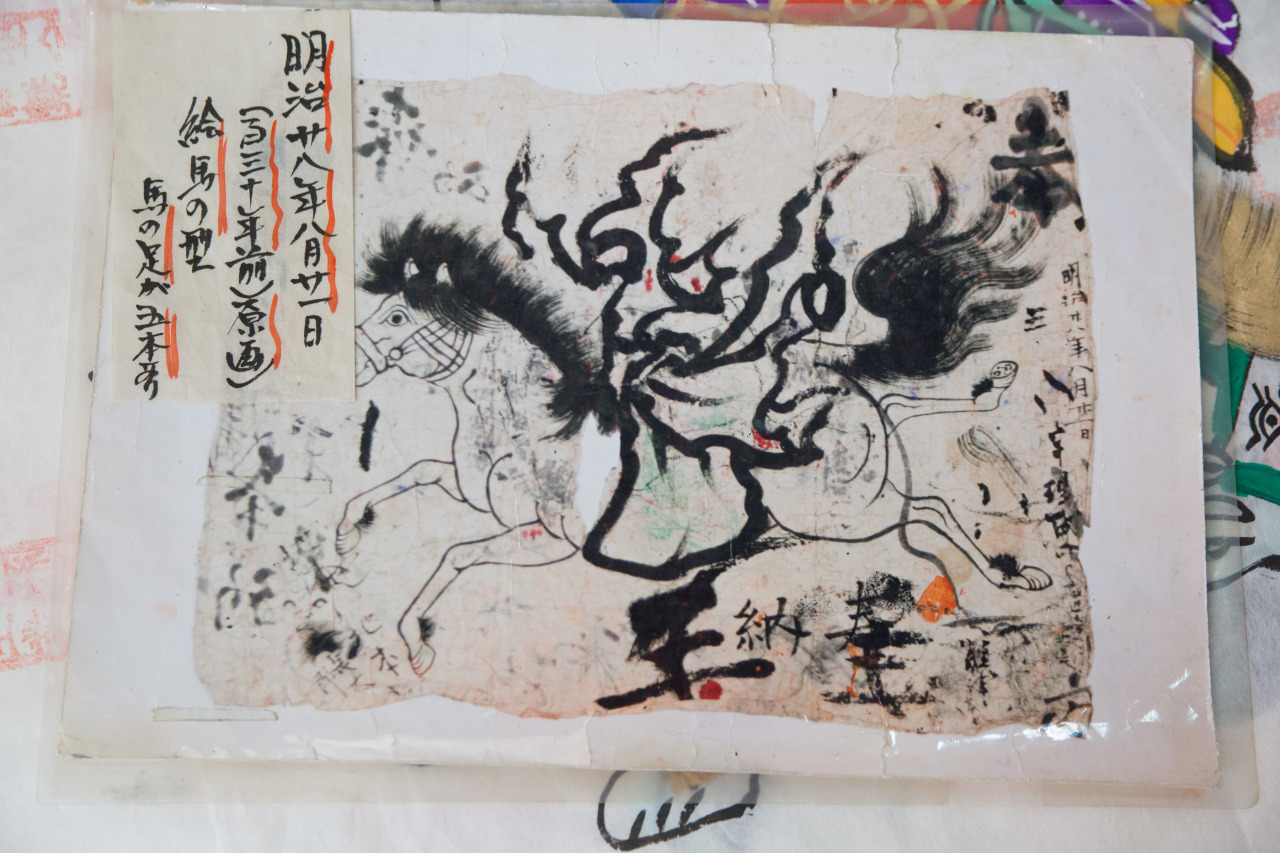

また、『紙絵馬』は、版木の銘などから江戸時代末期より始まったと推測され、最盛期には八軒町筋には二十数軒の絵馬屋が店を並べていたと伝えられています。『池本屋』はその中心的な版元『八軒町五人衆』の一軒として互いに腕を競ってきましたが、昭和20年の終戦を境に資材不足、技術者の不在などのため、今では一軒となりました。『池本屋』は国産の手漉き和紙と木版絵馬、肉筆の技法やしきたりを忠実に受け継いでいます。

明治三十四年の二代目の時に、内務省の出版許可を取得し、名実共に『松倉絵馬市』の総版元として今に至っております。

絵馬は「一枚、二枚」とは勘定せず、「一頭、二頭」と数え、「絵馬を持つ」とは言わず、「馬を曳く」と申します。あくまで生きた「馬」として扱う習わしです。

飛騨松倉絵馬市 開催!

飛騨高山の夏の風物詩、絵馬市。江戸時代末期より始まったとされる紙絵馬は、最盛期には八軒町に二十数軒もの絵馬屋が軒を並べていたとか。その中心的な版元『八軒町五人衆』の一軒として、『池本屋』だけが国産の手漉き和紙と昔ながらの手作りによる版木、肉筆の技法やしきたりを現在に忠実に受け継いでいます。8月9日(土)~10日(日)は松倉絵馬市として紙絵馬を販売。ぜひお立ち寄りください。

基本情報

- 所在地

- 岐阜県高山市八軒町1丁目47

- 電話番号

- 0577-32-0511

- 営業時間

- 8:00〜19:00

- 休業日

- 金曜日

- アクセス

- JR高山駅より徒歩15分

- 駐車場(普通車)

- あり