『高山陣屋』の歴史と見どころを徹底解説!江戸時代の飛騨高山を巡る旅

飛騨高山へ観光で訪れたのなら、ぜひ見学してほしい場所の一つが「高山陣屋」です。

全国に60箇所ほどあったといわれる陣屋の中で唯一現存しているのがこの高山陣屋で、江戸時代の武家社会の雰囲気を今に残しています。

今回は高山陣屋の歴史や代官・郡代(ぐんだい)について、さらに高山陣屋の見どころをご紹介します!

高山陣屋とは

▲陣屋の表門。左前には「史跡 高山陣屋跡」と刻まれた石碑が立っています。

▲陣屋の表門。左前には「史跡 高山陣屋跡」と刻まれた石碑が立っています。

高山陣屋は、徳川幕府の直轄領となった飛騨国を治めるためにおかれた役所です。江戸から派遣された代官・郡代がここで政務を行いました。

幕末には全国に約60ヶ所ほどあったといわれる代官所・郡代所の中で、主要な建物が現存しているのは、唯一ここ高山だけで、「国史跡」に指定されています。

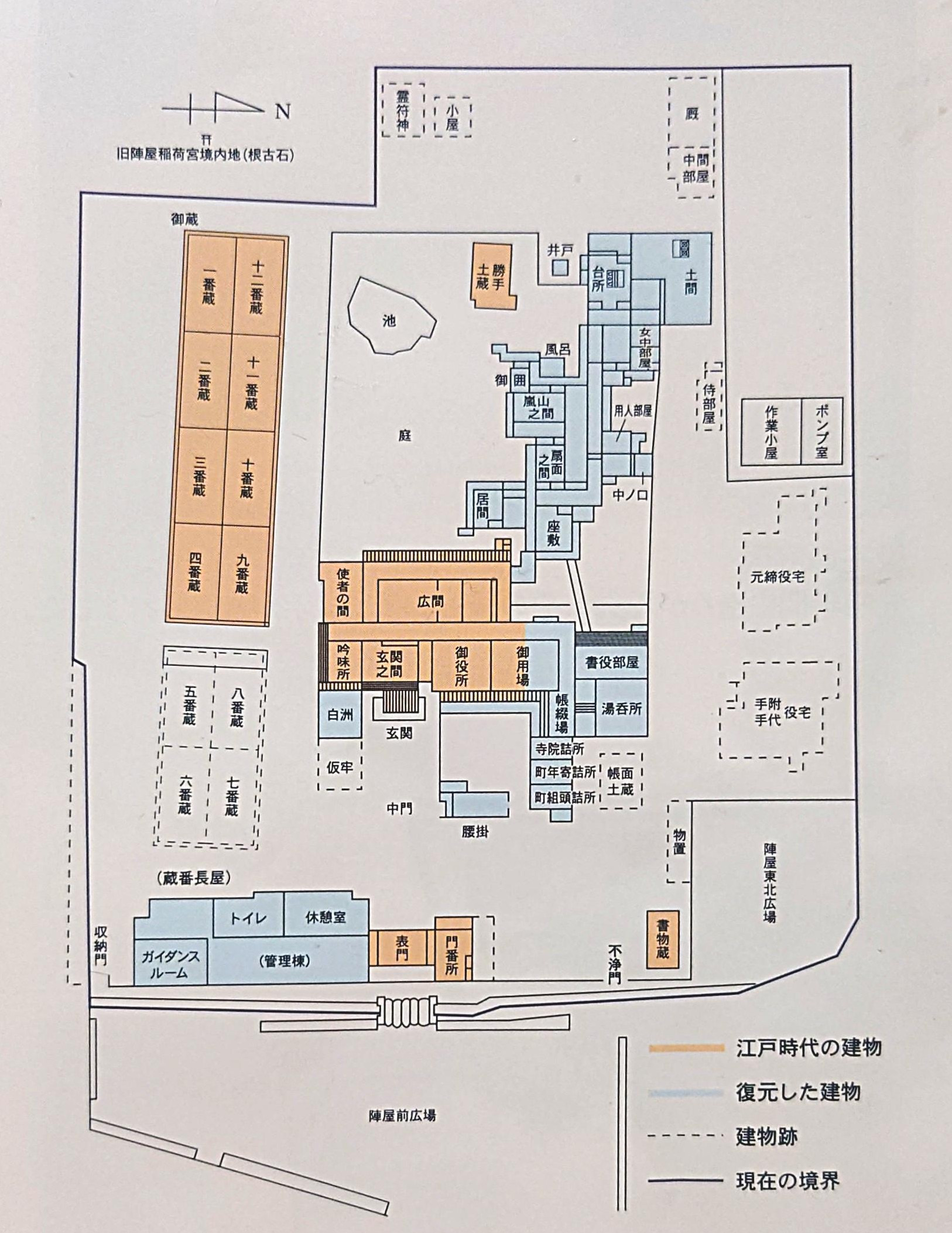

現在、高山陣屋では、

・「御役所(おんやくしょ)」…役人の執務室があった場所

・「役宅(やくたく)」…代官・郡代とその家族の居住場所

・「御蔵(おんくら)」…年貢米を収めた米蔵

の3つの建物を見学することができます。

「高山陣屋」建物ヒストリー

高山陣屋は、江戸時代の代官(のちに郡代)所でしたが、明治維新以降も取り壊されることなく、地方官庁の庁舎として利用されてきました。

そんな高山陣屋の建物の歴史についてご紹介します!

▲高山陣屋の入口

▲高山陣屋の入口

高山陣屋があった場所には、もともと飛騨国を統治していた金森家の下屋敷がありました。

ちなみに金森家とは、江戸幕府の直轄領となる前に、飛騨国を治めていた領主です。

戦国時代、豊臣秀吉の命令で飛騨攻めを行った戦国武将・金森長近は、飛騨国3万8千石の国主となります。その後、現在の城山公園の場所に「高山城」を築き、今の「古い町並」のもととなる城下町を作りました。

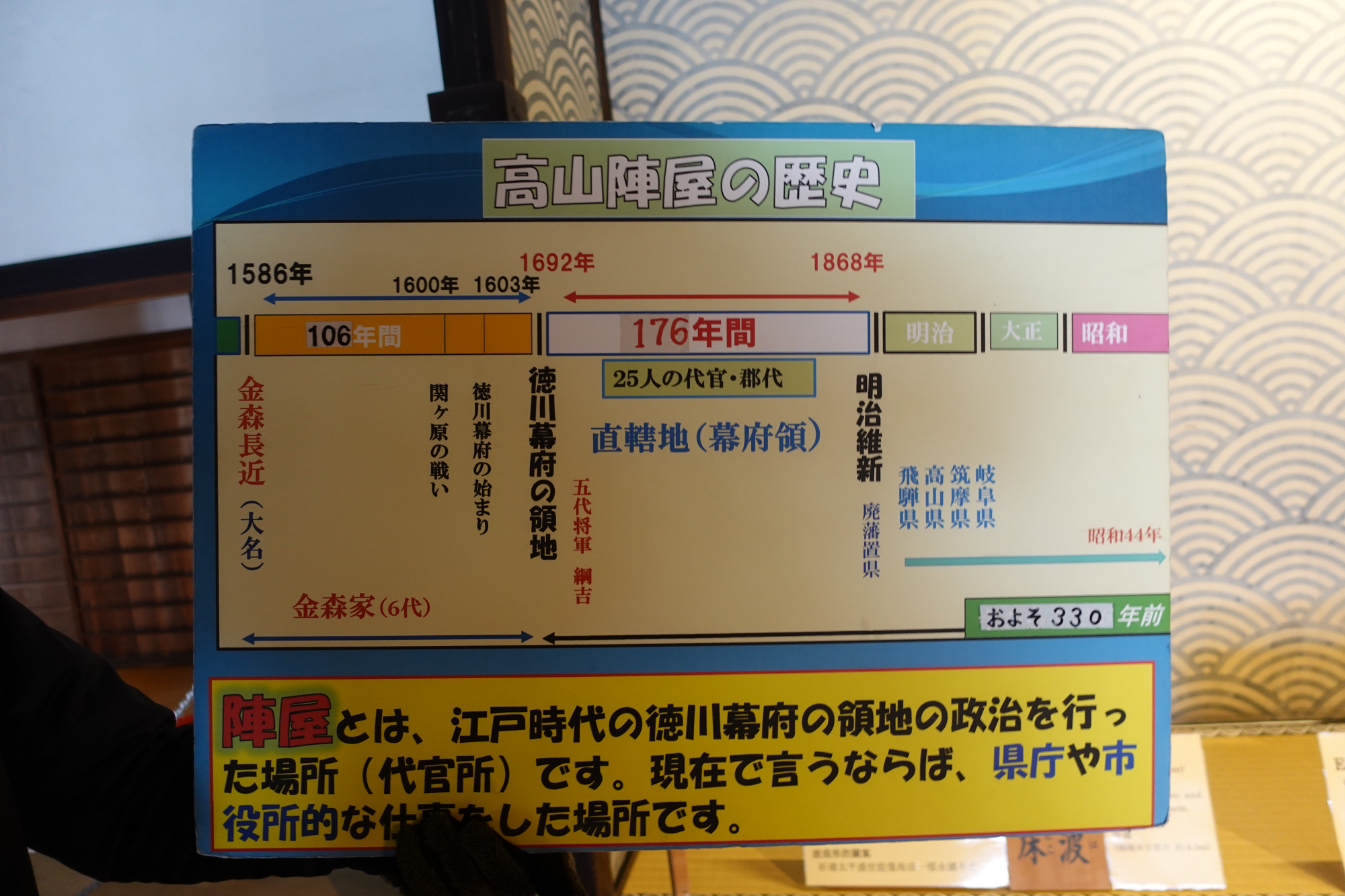

金森家の統治は、初代長近から6代頼旹(よりとき)まで約106年間続きました。

▲高山陣屋の歴史年表(「高山陣屋」ガイドの解説より)

▲高山陣屋の歴史年表(「高山陣屋」ガイドの解説より)

しかし、元禄5年(1692年)、金森頼旹は、幕府から「出羽国上ノ山(現在の山形県上山市)への国替え」を命じられます。5代将軍・徳川綱吉の時の出来事でした。

この突然の移封(国替え)には諸説があり、真相はわかりませんが、現在では「飛騨国の豊富な森林資源に目をつけたからではないか」と考えられています。

こうして飛騨国は徳川幕府の直轄領(天領)となり、金森家の子女が住んでいた下屋敷の場所を代官所と定めて「高山陣屋」としました。

これが高山陣屋の始まりであり、天領時代の幕開けとなります。以降、約176年間、江戸から派遣された代官・郡代によって、飛騨国は統治されました。

金森家の移封後、高山城は破却されますが、この時、高山城三之丸にあった蔵を陣屋内に移築し、年貢米の蔵として使用しました。これが現存している御蔵で、建築当時(約430年前)の構造を今に残しています。

また、高山陣屋の建物は、天領時代の1725年(享保10年)と1816年(文化13年)に大規模な改修が行われていて、現存している建物は文化13年改築のものです。

▲表門から御役所を眺めたようす

▲表門から御役所を眺めたようす

時は巡って幕末。

長く続いた天領時代も終わりを告げることになります。

明治維新の後、慶応4年(1868年9月に改元→明治元年)、官軍の東山道鎮撫使(とうさんどうちんぶし)竹澤寛三郎が飛騨に向かっているという知らせを聞いた最後の郡代・新見内膳正勝は、江戸に向かって退去します。

その後、飛騨国入りした竹澤寛三郎は、陣屋門前に「天朝御用所」の高札を立てて、ここは幕府ではなく朝廷(明治新政府)の役所であると宣言しました。

▲陣屋の御蔵に展示されている「天朝御用所」の高札

▲陣屋の御蔵に展示されている「天朝御用所」の高札

高山陣屋は、この瞬間から「地方官庁庁舎」として新たな道を進むことになります。

明治新政府のもと、飛騨国は「高山県」となり、それに合わせて陣屋も「高山県庁舎」と定められました。

ところが、明治4年(1871年)、高山県が廃止され、長野県の一部と統合されて筑摩県となると、陣屋は「筑摩県高山出張所庁舎」となります。

さらに、明治9年(1876年)には筑摩県が廃止され、岐阜県に統合されて「岐阜県飛騨支庁庁舎」となりました。

また、明治14年(1881年)には陣屋建物の北側部分が撤去され、「高山区裁判所庁舎」が設置されました。そして、明治16年(1883年)には陣屋建物の南にあった御蔵の一部が壊されて「高山検察庁庁舎」が作られました。

さらに、大正元年(1912年)には役宅が取り壊され、「郡会議所」が建てられます。

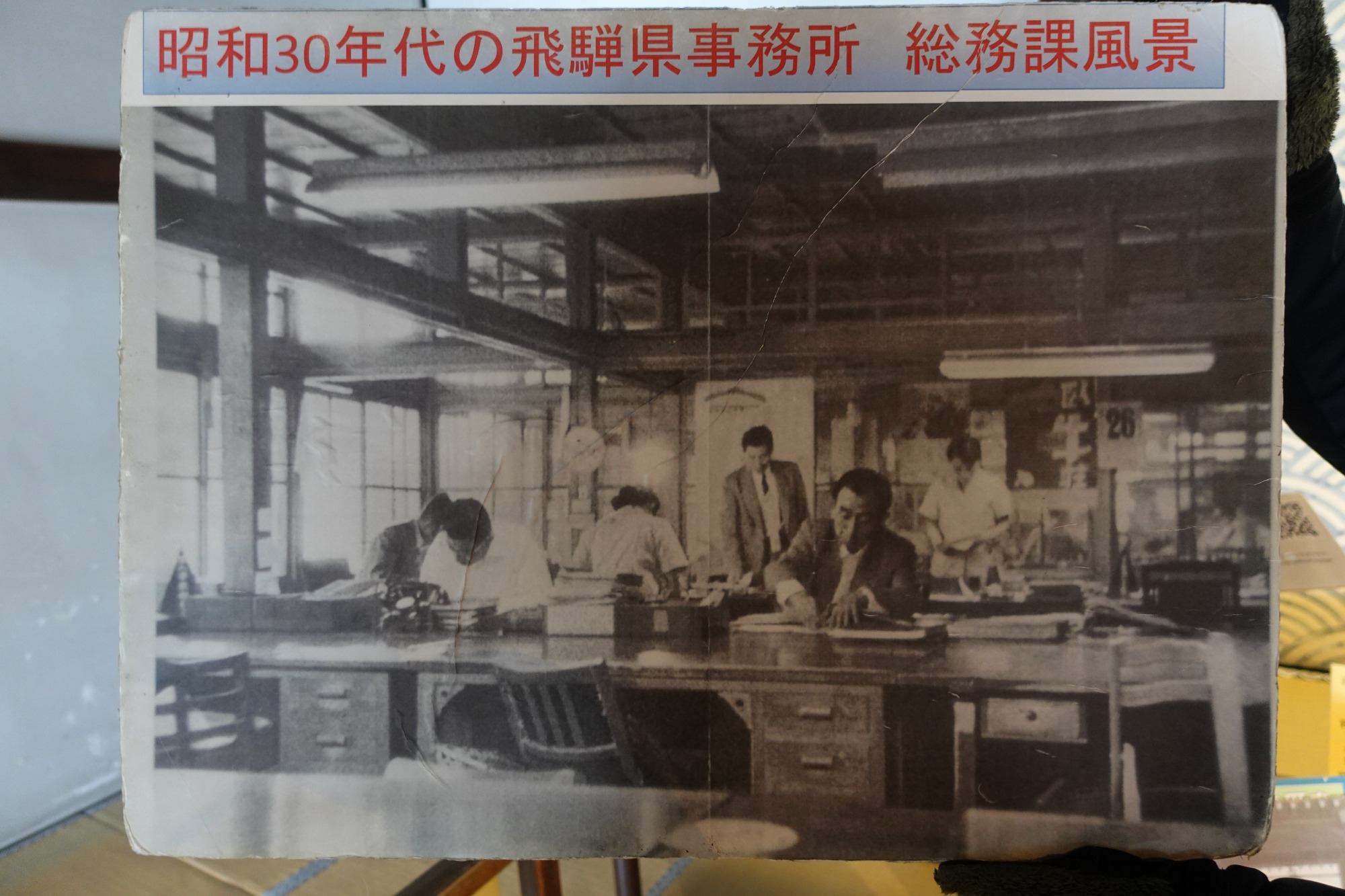

こうして高山陣屋には、明治・大正・昭和という三つの時代をまたいで、県庁・検察庁・裁判所などの支庁や支局が置かれ、特に「御役所」の建物の一部は現存のまま「飛騨県事務所」として長く使われてきました。

▲昭和30年代の「大広間」のようす。机が並べられ、飛騨県事務所のオフィスとして使われていました。(高山陣屋ガイドの説明より)

▲昭和30年代の「大広間」のようす。机が並べられ、飛騨県事務所のオフィスとして使われていました。(高山陣屋ガイドの説明より)

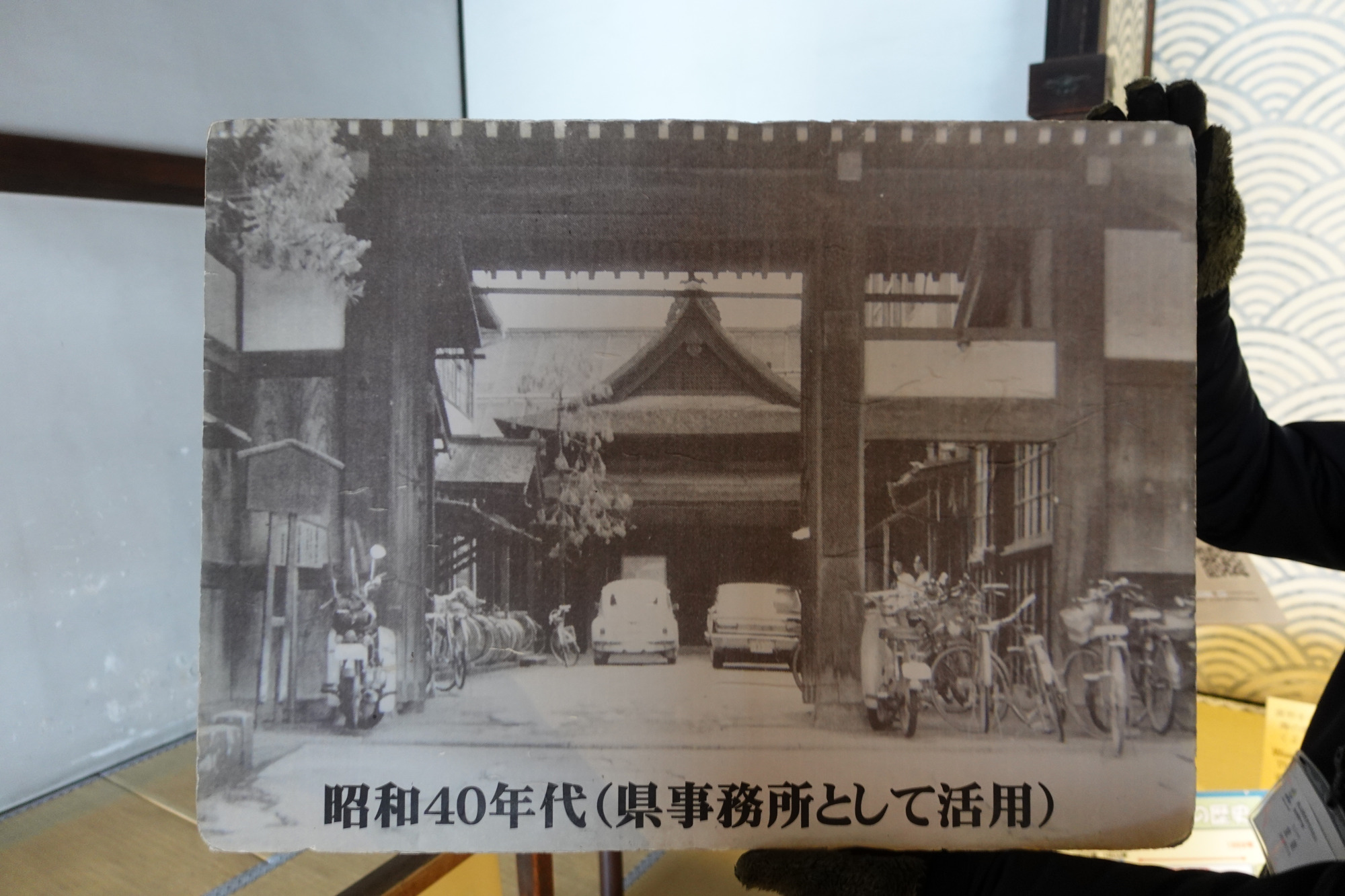

▲昭和40年代の表門と正面玄関のようす。玄関前には車が停められ、門の周りは駐輪場になっていました。(高山陣屋ガイドの説明より)

▲昭和40年代の表門と正面玄関のようす。玄関前には車が停められ、門の周りは駐輪場になっていました。(高山陣屋ガイドの説明より)

やがて時が流れて、昭和44年(1969年)、御役所内にあった「飛騨県事務所」が他の場所に移転することになり、これを機に国史跡「高山陣屋」の復元修理と復旧事業がスタート。

昭和45年(1970年)、第1次整備事業によって、御役所・御蔵・土蔵・塀・表門・門番所・庭園を修復。昭和49年(1974年)から、「高山陣屋」の一般公開が始まりました。

さらに、陣屋敷地内にあった「岐阜地方裁判所 高山支局」と「岐阜地方検察庁 高山支部」が他へ移転したことから、昭和54年(1979年)、第2次整備事業がスタートし、御役所北側・書物蔵・供待所などが復元されました。

▲高山陣屋の配置図(「高山陣屋」パンフレットより)

▲高山陣屋の配置図(「高山陣屋」パンフレットより)

さらに、平成元年(1989年)から開始された第3次整備事業では、蔵番長屋(管理棟)を復元。

同年1月には、陣屋の西隣にあった「岐阜刑務所 高山拘置支所」が移転したのに伴い、発掘調査が行われました。拘置所があった辺りは、かつて郡代役宅があった場所で、江戸時代の用水池跡1ヶ所、竃跡3ヶ所、地下式石室跡1ヶ所、溝、井戸が発見されています。

これらの調査結果や江戸時代の図面をもとに、「郡代役宅」の復元工事が始まり、平成8年(1996年)3月に完了。

そして現在、江戸時代の高山陣屋の全景が見事によみがえり、多くの人を魅了しています。

▲郡代役宅から眺める庭園

▲郡代役宅から眺める庭園

天領時代の代官・郡代について

陣屋で政務を行っていた代官・郡代はどのような人だったのでしょうか?歴代の代官・郡代について解説します!

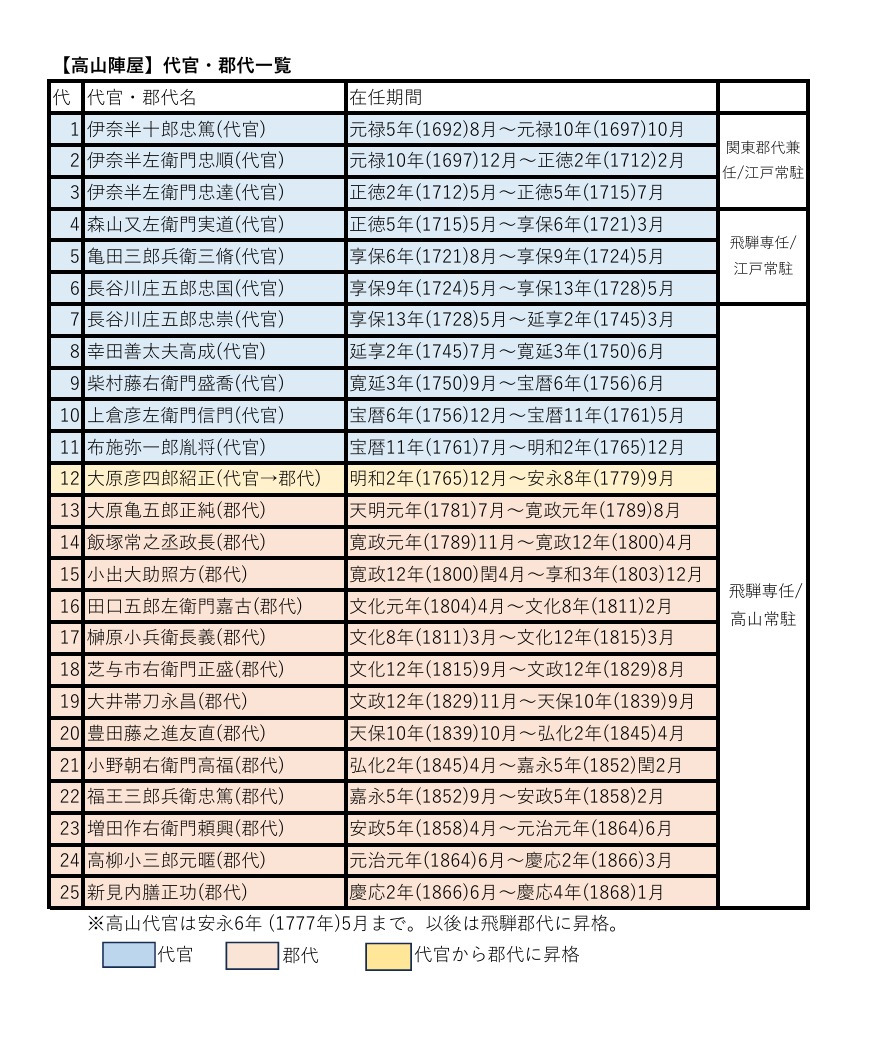

飛騨国は、元禄5年から明治維新までの176年間、幕府直轄地として、江戸幕府から派遣された代官・郡代によって25代にわたり統治されてきました。

高山陣屋では「地方(じかた)」(租税・新田開発・産業復興・御林山管理・災害復旧救済など)と「公事方(くじかた)」(警察・裁判)の業務を執り行っており、トップを務める代官・郡代のもとで、江戸から連れてきた役人(手附・手代)と飛騨国在住の役人(地役人)がこれらの政務を担当していました。

代官と郡代の仕事内容はほぼ同じですが、郡代になると「禄高(ろくだか)」(今でいう給与のこと)が上がり、江戸城での詰所が代官とは異なったり、将軍に謁見できるなど、格式が上でした。

※1~3代目までは、関東郡代の伊奈氏が飛騨代官を兼任していましたが、4代目の森山又左衛門実道から飛騨専任の代官になります。

※1~6代目までは江戸常駐の代官でしたが、7代目の長谷川庄五郎忠崇から高山に常駐するようになります。

ちなみに、この7代目の長谷川忠崇は学者でもあり、「飛州志」という本を執筆しています。これは、当時の将軍・徳川吉宗の命を受けて、飛騨国内の地理・自然・歴史・伝説などをくまなく調査してまとめたもので、昔の飛騨の風土や歴史を知るうえで、とても重要な資料となっています。

また、21代目の小野朝右衛門高福は、山岡鉄舟(幕末の志士で明治天皇の侍従を務めた)の実父です。

その他、荒れた山に植林をして山林保全に努めたり、高山に火消組(消防隊)を作って「出初式」を始めたり、高山の学者と協力して講堂を建て、学校を設立したり、米不作の年に備えて農民にジャガイモを作らせたり、渋草焼(しぶくさやき)や養蚕などを興したり、水害や地震などの自然災害の復旧に全力を尽くしたりなど、歴代の代官・郡代たちは飛騨国の発展と安定に努めました。

高山祭が、現在のような「組ごとに屋台を管理し、豪華絢爛な屋台を曳き回す」という独自の形に整ったのも、天領時代のことです。

幕臣であり高い知性と教養をもった代官・郡代たちは、江戸文化を高山にもたらす貴重な存在でもありました。

金森時代に浸透した京文化と、天領時代に流入した江戸文化が結びついて醸成し、飛騨高山の文化は大きく花開いたのです。

【大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の頃の飛騨高山】大原代官・郡代父子の失策と「大原騒動」

『べらぼう』の主人公・蔦重こと蔦谷重三郎が江戸で「版元」として活躍していた頃、飛騨国では「大原騒動」という大きな百姓一揆が起きていました。

大原騒動の背景とその頃の飛騨国の歴史について解説します!

蔦重こと蔦谷重三郎が、吉原五十間道に面した「蔦屋次郎兵衛店」を間借りして、自らの手で初めて作った吉原細見『籬の花』(安政4年・1775年)を販売していた頃、飛騨国では第12代代官・大原彦四郎紹正(以下・大原彦四郎)による厳しい政策がもとで「大原騒動(おおはらそうどう)」が勃発し、その渦中にありました。

大原騒動とは、江戸時代中期、明和8年(1771年)から天明8年(1788年)にかけて飛騨国で断続的に発生した大規模な百姓一揆です。

当時の代官・大原彦四郎(のちに郡代に昇格)と亀五郎の父子二代にわたって起きた騒動のため、その名を取って「大原騒動」と名付けられています。

老中・田沼意次が幕府の実権を握っていた頃、江戸で勘定方の役人だった大原彦四郎は、飛騨代官に任命されます。

当時の幕府の厳しい財政事情や、田沼の経済政策についてよく理解していた彦四郎は、飛騨国で年貢を増加させる政策を強行します。しかし、それは同時に農民への過剰な負担を強いるものでした。

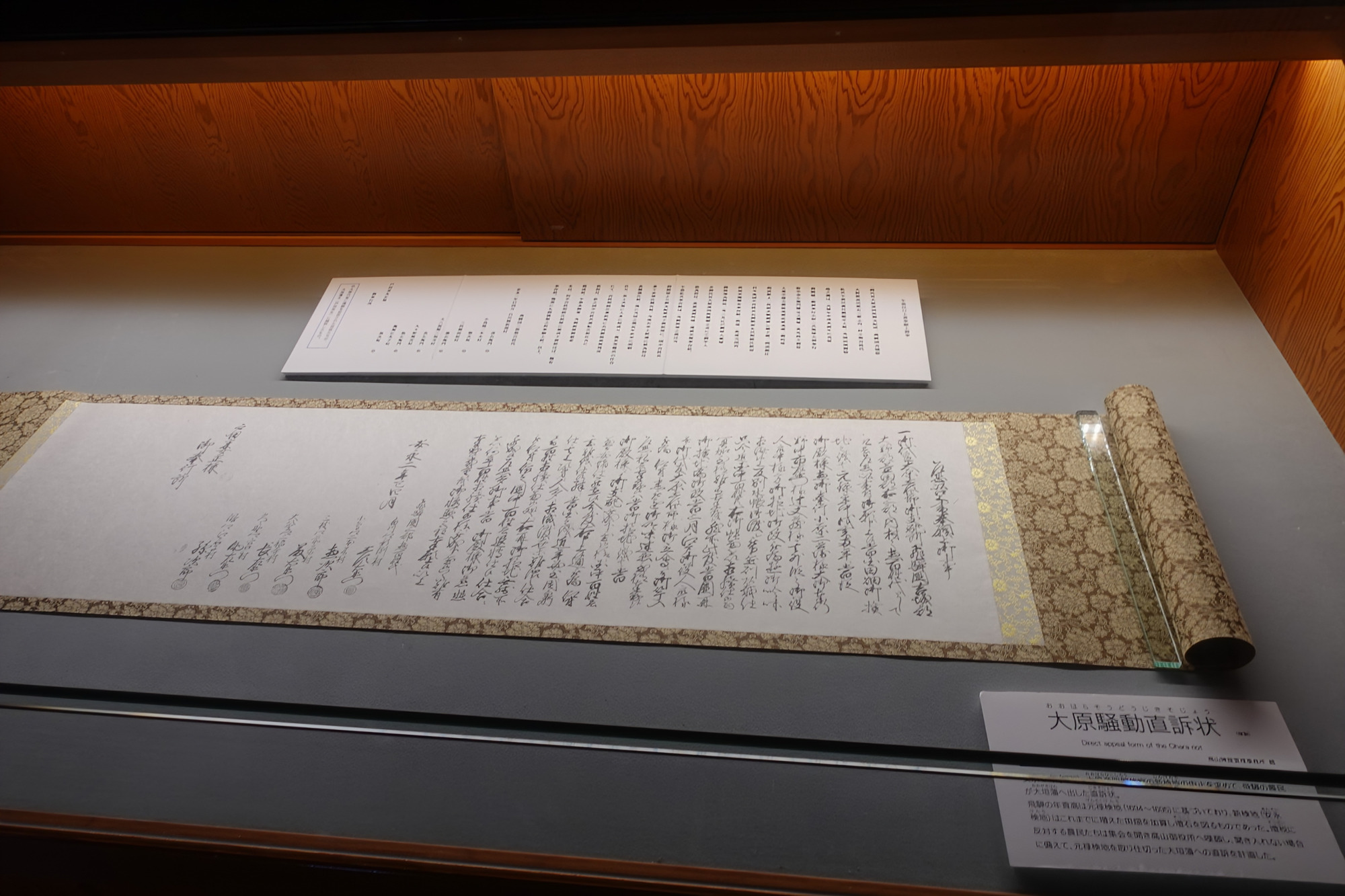

「嘘は世の宝なり」と言い放ってまで年貢米を取り立てようとする彦四郎代官に対し、農民たちは命がけで訴え激しく抵抗しますが、全て退かれ、武力で鎮圧される事態となりました。

▲農民の代表が大垣藩に出した直訴状。農民たちは決死の覚悟でいろんな所へ願い出ましたが、全く相手にされず捕まって処罰されました。(高山陣屋・御蔵にて展示)

▲農民の代表が大垣藩に出した直訴状。農民たちは決死の覚悟でいろんな所へ願い出ましたが、全く相手にされず捕まって処罰されました。(高山陣屋・御蔵にて展示)

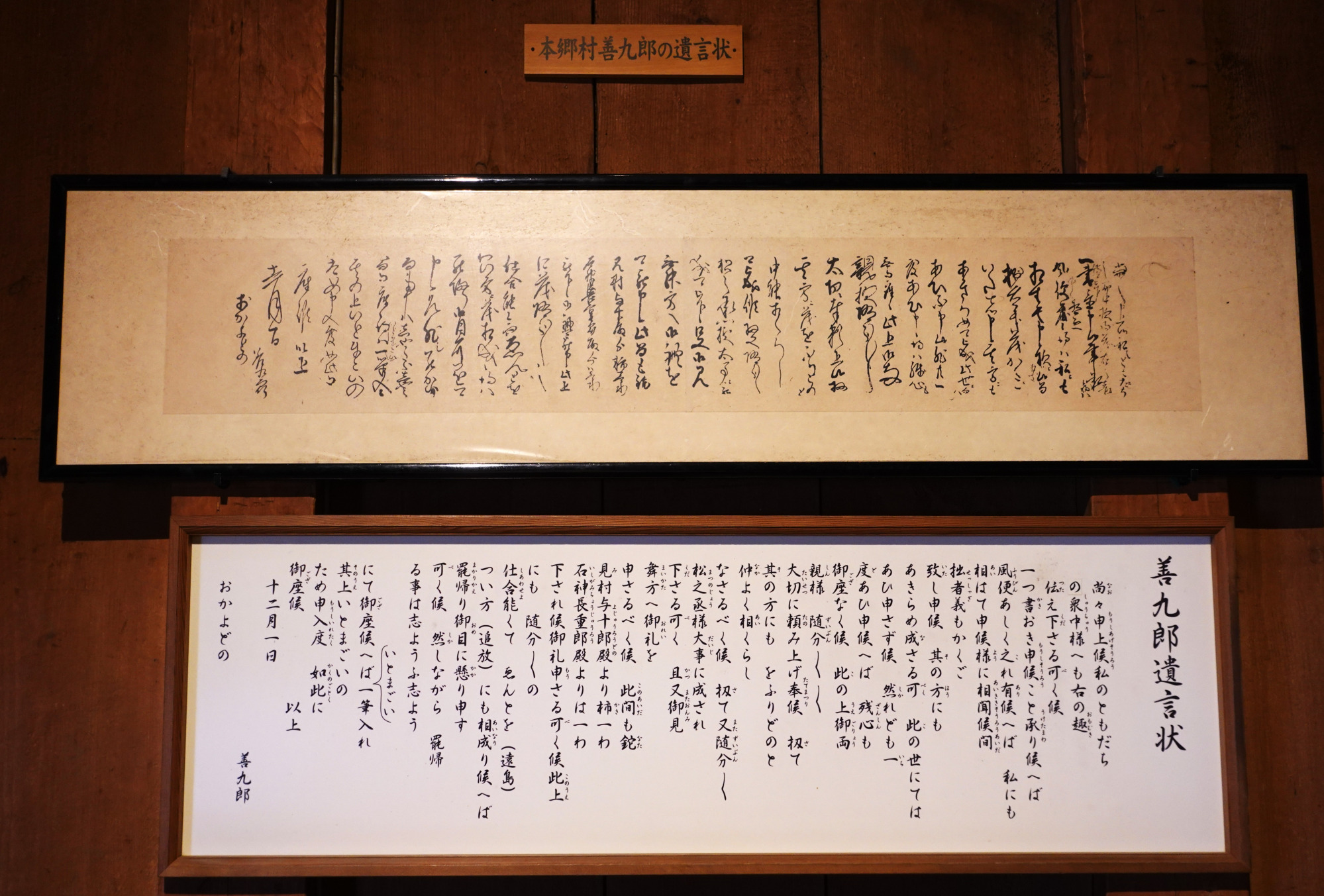

▲本郷村善九郎が獄中から家族にあてた手紙。(本郷村は現在の高山市上宝町本郷地区)見事な筆跡から、農民でありながら高い教養を身につけていたことがわかります。聡明で熟考断行の人だった善九郎は、数え18歳という若さで農民蜂起のリーダーとなりましたが、捕らえられ、処刑されました。(高山陣屋・御蔵にて展示)

▲本郷村善九郎が獄中から家族にあてた手紙。(本郷村は現在の高山市上宝町本郷地区)見事な筆跡から、農民でありながら高い教養を身につけていたことがわかります。聡明で熟考断行の人だった善九郎は、数え18歳という若さで農民蜂起のリーダーとなりましたが、捕らえられ、処刑されました。(高山陣屋・御蔵にて展示)

この時、新たに飛騨国の領地に加えられた村も含めて石高を約4万4千石から11万石に増やした功績により、彦四郎は「郡代」に昇格します。当時、全国に郡代所は関東・美濃・西国の3ヶ所しかなく、かなり格式の高い地位でした。

彦四郎の死後、郡代を継いだ亀五郎は、農民から過剰に徴収した年貢を返さず自分のものにしたり、町人からも不法に金を借り上げたり、天明大飢饉のための幕府からの百姓救済金を使い込むなど、相次いで着服や横領をしました。そのため、農民だけでなく名主や役人からも不信を買うこととなりました。

この頃、江戸では田沼意次が失脚し、松平定信が老中に就き、時流が大きく変わり始めたときであり、江戸の役人も農民たちの訴えを聞き入れるようになっていました。

そこで領民たちは、飛騨から代表者を江戸に送り、門訴(老中の屋敷の門に訴状を添付する)や松平定信が乗った駕籠に向けて駕籠訴を行うなど、様々な手段で幕府に訴え出ます。

その結果、飛騨国に幕府の調査が入り、不正が発覚。亀五郎は流罪となり、郡代の不正に加担していた役人たちも厳しく罰せられました。

この騒動は幕府の政治にも大きな影響を与えました。老中・松平定信が掲げた「寛政の改革」にも関連し、農村の立て直しが幕政の重要課題として位置づけられていきます。

大原騒動は、単なる農民一揆にとどまらず、当時の幕府政治の矛盾を浮き彫りにした事件として、歴史的に重要な意味を持っていました。

約18年という長きにわたって繰り広げられた大原騒動は、農民方の勝利で幕を閉じましたが、飛騨一円に残した爪痕は大きく、各地に石碑や供養塔が建てられています。

そして現在も、この騒動の話は脈々と語り継がれており、飛騨人たちの心に深く刻まれています。

【体験レポ】高山陣屋 を見学しました!

高山陣屋の歴史をじっくり学んだ後は、いよいよ見学へ!

専属の無料ガイドさんの解説を聞きながら、高山陣屋の中をぐるりと回ってみました。

3月半ばのある日の朝、季節外れの雪が降り積もる寒い日に高山陣屋を訪れました。

表門(おもてもん)

▲高山陣屋の顔というべき建物「表門」

▲高山陣屋の顔というべき建物「表門」

こちらは「表門」です。天保3年(1832年)に建て替えられたもので、今も現存している江戸時代の門です。

開門は午前8:45とのこと。門が開いたところで中に入りました。

蔵番長屋

▲表門をくぐると左手に受付があります

▲表門をくぐると左手に受付があります

左の建物が「蔵番長屋」です。復元された建物で、現在は陣屋の管理事務所や休憩所になっています。

入場の際には、ここで入場券を購入してください。料金は大人440円、高校生以下は無料です。(2025年3月現在)

※入場に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。

チケットとパンフレットを受け取り、まっすぐ進むと、陣屋の玄関に着きました。

▲玄関

▲玄関

ここから陣屋の建物の中に入ります。館内は土足厳禁なので、ここで靴を脱ぎ、脱いだ靴はビニール袋に入れて持ち歩きます。

さて、この玄関で、事前に予約していた「高山陣屋」専属の無料ガイドさん(正式名は「説明員」と言います)と合流しました。

ここから、いよいよ陣屋見学スタートです!

※陣屋の無料ガイド(説明員)については、こちらをご覧ください。

※陣屋専属の無料ガイドを陣屋(高山陣屋管理事務所)に依頼する際は、正式名「説明員」でお問い合わせください。

※ガイドは事前に予約することをおすすめしますが、混んでいなければ、当日の申し込みでもOKだそうです。(ただし先客の案内が済むまで待っていただく場合があります)

以下、ガイドさんの解説を織り交ぜながら、陣屋内をご紹介します!(今回は1時間コースです)

まずは「御役所」の建物に入ります。

国内で唯一現存する陣屋の主要な建物で、文化13年(1816年)、第18代郡代・芝与市右衛門正盛の時に再建されました。

江戸時代の武家社会の気風を体感できる貴重な建物です。

御役所玄関

▲御役所玄関(手前の椅子は観光客の靴の脱着用に置かれたものです)

▲御役所玄関(手前の椅子は観光客の靴の脱着用に置かれたものです)

御役所の玄関は、「代官・郡代」や「巡見使(じゅんけんし)」(領地の視察のために幕府が派遣した身分の高い役人)が使いました。

この玄関、よく見ると結構広いです。

というのも、駕籠(かご)が横付けできるよう、間口が広くとってあるからです。また、駕籠を降りて直に上がれるよう、式台の高さが低めに設定されています。

駕籠から下りる際、代官・郡代は土間に足をつけることなく式台に上がりました。

ちなみに、代官・郡代が江戸から飛騨入りするときは、総勢約100名の代官(郡代)行列を率いて、中山道経由で約2週間かけてこの陣屋に向かったそうです。

玄関之間(げんかんのま)

▲玄関之間の「大床」

▲玄関之間の「大床」

「玄関之間」にあがると、大きな床の間(大床)が目に飛び込んできました。

この床の間は、幅が二間半あります。(1間=6尺・1尺=約30cmなので、二間半は約4.5m)

これは10万石以上の大名でしか許されない大きさなんだそうです。

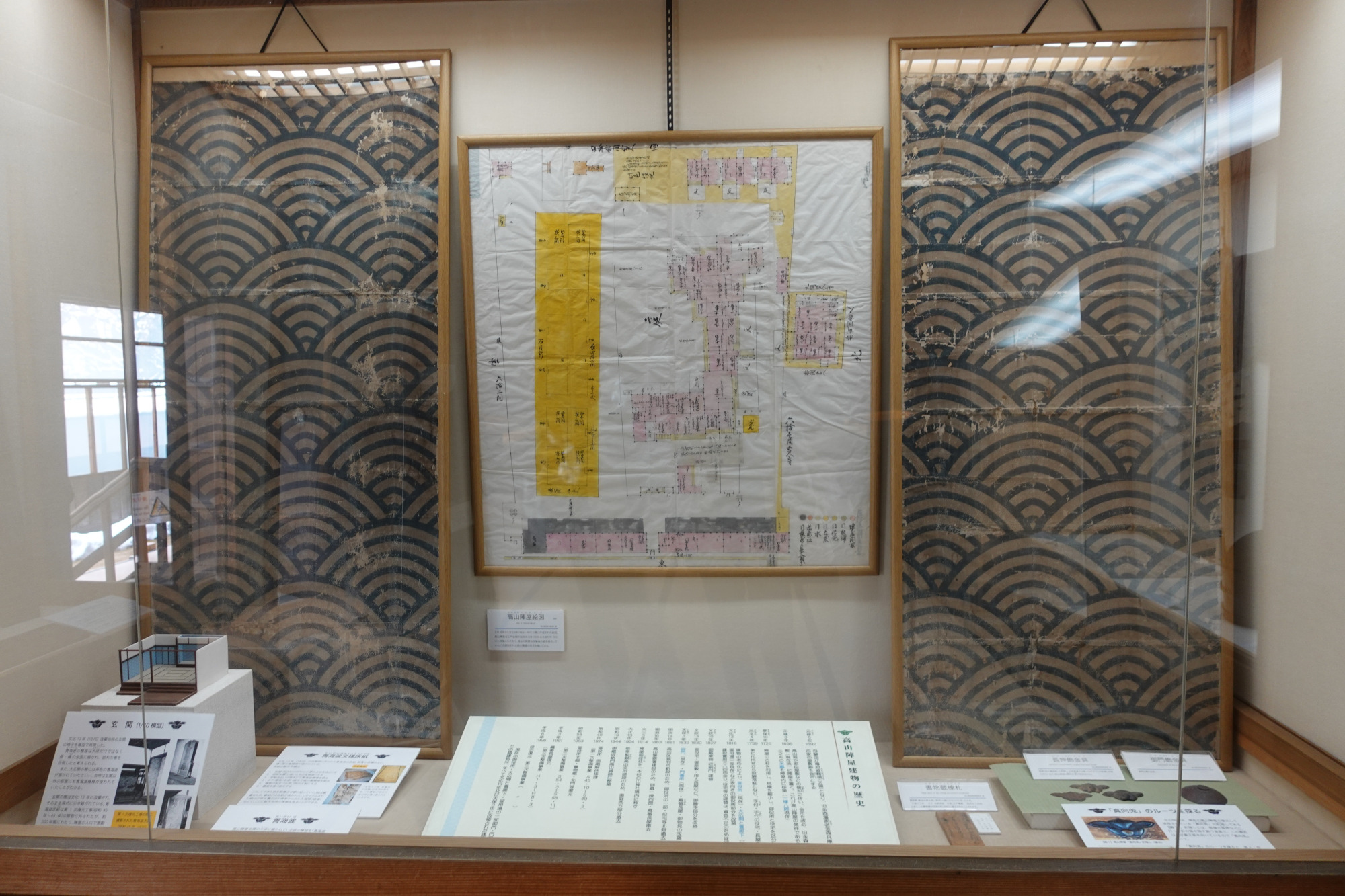

また、大床の壁一面に描かれている文様は『青海波(せいがいは)』です。

青海波は平安時代からあるもので、穏やかな波がどこまでも続いていく様を表していて「未来永劫、平和が続いていく」という吉祥の意味があります。

しかし、この文様を徳川家が好んでいたため、大名であっても、将軍家に遠慮して軽々しく使えなかったそうです。

▲青海波の波は3本・5本が一般的ですが、高山陣屋の青海波は、このように7本の波が描かれています。

▲青海波の波は3本・5本が一般的ですが、高山陣屋の青海波は、このように7本の波が描かれています。

「大床に青海波」と贅沢にしつらえた玄関之間は、高山陣屋が「代官」役所から「郡代」役所に昇格した後に作られたもので、幕府の威厳と郡代の格式の高さを表しています。

ちなみに、この大床の青海波は複製で、天領時代の実物は「御蔵」に展示されています。

▲玄関之間から玄関を見ると、こんな感じです。

▲玄関之間から玄関を見ると、こんな感じです。

真向兎(まむきうさぎ)

▲これが「真向兎」です。

▲これが「真向兎」です。

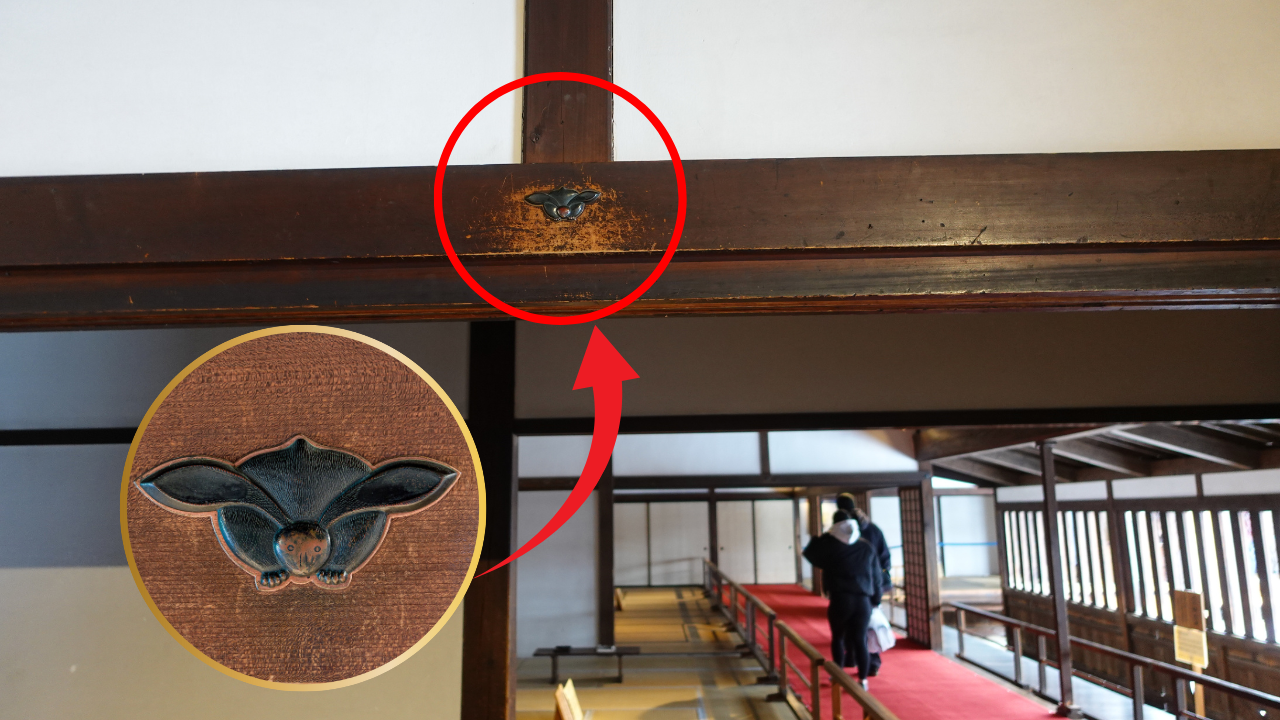

玄関之間で、長押(なげし・柱と柱を水平につなぐために取り付けられた化粧板)に取り付けられている可愛い「ウサギ」を見つけました。

これは『真向兎(まむきうさぎ)』と呼ばれるもので、釘(くぎ)隠し用の装飾金物です。

昔からウサギは「子孫繁栄」の縁起物で、神様の使いとされており、火災から建物を守ってくれる魔除けの意味もありました。また、このウサギは耳が特に大きいので「農民たちの話をよく聞く」という役所としての意味合いも含まれているのではないか…と考えられています。

高山陣屋では、玄関之間だけでなく他の場所でも、この真向兎をデザインした釘隠しが使われています。ぜひ探してみてください。

御役所(おんやくしょ)と御用場(ごようば)

▲赤じゅうたんの左側の部屋、手前が「御役所」、奥が「御用場」です。

▲赤じゅうたんの左側の部屋、手前が「御役所」、奥が「御用場」です。

「玄関之間」を出てすぐ隣は、役人の執務室になっていました。玄関の真横が「御役所」、その奥は「御用場」があります。

「御役所」とは、代官・郡代とその直属の部下である「手附(てつき)」や「手代(てだい)」など、身分の高い役人が執務を行った部屋です。

また、その隣の「御用場」は、「地役人(じやくにん)」が執務を行った部屋です。高山陣屋における「地役人」とは、金森家の移封後も高山に留まった金森家の旧家臣たちです。彼らは地元の事情に精通していることから、初代代官に地役人として登用されました。

▲左の「御役所」と右の「御用場」では、畳の縁(ヘリ)の色が違います。

▲左の「御役所」と右の「御用場」では、畳の縁(ヘリ)の色が違います。

昔は、身分や格式によって畳の種類も決められていました。

幕臣である代官・郡代と手附・手代、そして地役人とでは、同じ役人であっても、身分の違いから畳の縁まできっちり区別されていました。

北の御白洲(おしらす)

▲北の御白洲の様子

▲北の御白洲の様子

御役所と御用場の前にある、この細長い土間は「北の御白洲」と呼ばれ、高山陣屋には御白洲が2ヶ所ありますが、ここでは主に民事を扱っていました。

村の代表者がここに通され、役人に訴えやお願いをしました。また、役所からの申し渡しや、村の孝行者の表彰なども、ここで行われていたそうです。今でいう役所の窓口のような役割を果たしていました。

土間に置かれた平たい石は、庶民が役人に御目通りする際に「土下座して額をつける位置」の目印だったそうです。

◇◇◇

寺院・町年寄・町組頭詰所

寺院の僧侶や町人の代表者が、事務的な用事で陣屋を訪れる際の出入口は、役人とは別のところに作られていました。

▲僧侶の出入口と「寺院詰所」

▲僧侶の出入口と「寺院詰所」

狭い入口を入ってすぐの、小さな畳の間が詰所になっています。

お寺の僧侶は、過去帳や領民の身元の確認などをしていたそうです。

▲町年寄の出入口と「町年寄詰所」

▲町年寄の出入口と「町年寄詰所」

▲町組頭の出入口と「町組頭詰所」

▲町組頭の出入口と「町組頭詰所」

「町年寄」と「町組頭」が公務で陣屋を訪れる際、この出入口から入っていました。

町年寄は今でいう「町長」のような役職で、町組頭は「町長を補佐する助役」のような存在でした。主に、御役所からの御触(おふ)れの伝達、町民からの陳情、町政に関する事務を行っており、事務の内容は訴訟・普請願い・戸籍・年中行事・犯罪・上納金など多岐にわたっていました 。

帳綴場(ちょうとじば)

▲帳綴場の様子

▲帳綴場の様子

御役場のすぐに近くにあるこの部屋は「帳綴場」といい、ここで幕府に送る文書を作成しました。

代官・郡代とはいえ勝手なことはできず、幕府に必ずお伺いを立てて、幕府の指示を仰いだそうです。

現代なら、パソコンで文書を作成し、東京までメール添付でサクッと簡単に送信できますが、昔は手書きで書状を作成し、人の手を介して江戸へ送るわけですから、なかなか大変なことですよね。

送った後も、決裁が下りて文書が手元に届くまで、かなりの時間を要しただろうなぁ…と思いました。

地役人出勤口

▲地役人はここから陣屋に入りました。

▲地役人はここから陣屋に入りました。

地役人は多い時で80人くらいいましたが、そのほとんどは陣屋の外で働いていたそうです。

ちなみに地役人の主な仕事は、幕府の御用林(山林資源)の管理経営、「口留番所(くちどめばんしょ)」(関所のこと)の警備と関税の徴収、鉱山の経営、年貢の収納、治安維持…等でした。

今でいう「現場仕事が多い役場の職員」といった感じでしょうか。

湯呑所(ゆのみじょ)

▲湯呑所の様子

▲湯呑所の様子

ここは「湯呑所」といい、役人の休憩所です。仕事の合間にここで一休みしたそうです。

役人同士、この場所でお茶をすすりながら、どんな会話が交わされたのでしょうか。

先人たちの姿をあれこれ想像すると、遠い昔の江戸時代がなんだか身近に感じられ、親近感を覚えます。

▲自在鉤(じざいかぎ)に注目!

▲自在鉤(じざいかぎ)に注目!

囲炉裏(いろり)の釣棒についている「自在鉤」(吊っている鍋や鉄瓶の高さを上下させて、火との距離を調節する道具)を見ると、魚のかたちをしています。

これは、魚=水の生き物ということから「火災よけ」の願いが込められているそうです。

また、この魚に目がついているのは、「火災が発生しないように24時間見張ってもらう」という意味も含まれているようです。

ちなみに高山陣屋は、開設した1692年から現在までの約330年間、一度も火災に遭っていません。昔から大火事が何度もありましたが、陣屋は不思議と無事でした。

もしかしたら、前にご紹介した「真向兎」とこの魚が、陣屋を火事から守ってくれているのかもしれません。

書役部屋(しょやくべや)

▲書役部屋

▲書役部屋

ここは「書役部屋」といい、代官・郡代が発する様々な書類を作成するための部屋として使われました。

先ほどの「帳綴場」は幕府宛の書状でしたので、それ相応の上役の役人が作成していましたが、ここは、それより下の立場の者、主に手代の息子たちが「事務見習い」として働いていたそうです。今でいうインターンシップみたいな感じでしょうか。

ここでガイドさんが、部屋の片隅にある戸を指さしました。「この戸の鍵が、すごくよく出来ているんですよ」

▲ガイドさんが指さしているのが昔の鍵です。

▲ガイドさんが指さしているのが昔の鍵です。

よく見ると、金具を使わず木材で作られていて、組木(くみき)を利用した凝った細工になっています。

こんな小さなところにも、飛騨の匠(たくみ)の高度な技術が使われているのですね。

座敷(ざしき)

▲座敷の様子

▲座敷の様子

ここは、代官・郡代が来客を接待した部屋です。今でいう「応接室」のようなところです。

この部屋はちょうど御役所と役宅の間にあるため、仕事の来訪者だけでなく、プライベートの来客もこの部屋に通して接待したそうです。

◇◇◇

次に、代官・郡代とその家族が生活したエリアに入ります!

▲御役所と役宅をつなぐ廊下

▲御役所と役宅をつなぐ廊下

代官・郡代とその家族が住んでいた居住スペースを「役宅」といいます。オフィシャルゾーンの「御役所」とプライベートゾーンの「役宅」は、廊下でつながっています。

ここから先にある「役宅」の建物は、江戸時代の古い図面をもとに、忠実に復元されました。

中ノ口(なかのくち)

▲「中ノ口」は、代官・郡代が役宅に入るときの出入口です。

▲「中ノ口」は、代官・郡代が役宅に入るときの出入口です。

代官・郡代の家族(妻や子)であっても、この中ノ口を通ることは許されなかったそうです。 たとえ身内であっても「分相応のわきまえ」を求める武家の厳しさを、ひしひしと感じます。

▲家族はこの横の入口から入ったそうです。

▲家族はこの横の入口から入ったそうです。

ちなみに、この土間には「土縁庇(どえんさし)」が設置されています。冬、積もった雪が中に入らないように、雪を防ぐために作られたものです。

防火用水池

▲陣屋の防火用水池

▲陣屋の防火用水池

ガイドさんが「これもぜひ見てみてください」と教えてくださったのが、こちらの防火用水池です。

江戸時代の図面にもしっかり記載されてあったそうで、役宅復元の際に、この防火用水も忠実に再現しました。

江戸時代の火災は本当に恐ろしかったと言われています。 ここ陣屋では、真向兎や魚の「縁起かつぎ」だけでなく、実際に陣屋を火災から守るための具体策もしっかりなされていました。

女中部屋

▲女中部屋の様子

▲女中部屋の様子

ここは代官・郡代などの身の回りの世話をした女中の部屋です。

女中といっても、身元がしっかりしている武家の娘で、「行儀見習い」(昭和時代の「花嫁修業」のような感じ)にと頼まれて預かった娘さんでした。 彼女たちも江戸から駕籠に乗って高山にやって来ており、当時の記録を読むと、代官・郡代の家族と同じように大切にされていたそうです。

とはいえ、見習い修行の身ですので、畳は縁のない一番身分の低いものが使われており、窓には雨戸がなく、朝一番に起きて朝食の準備をするように、早朝の光で目が覚める仕様になっていました。

武家の生まれで身分が高い娘さんであっても、仕事は厳しく、きっちり女中の勤めをしていたそうです。

台所

女中部屋の横には「台所」がありました。かなり広いです。

▲こちらは、代官・郡代とその家族の食事を用意するための台所

▲こちらは、代官・郡代とその家族の食事を用意するための台所

▲かまどの上の天井は高く開放感があります。かまどからのぼった煙は天井の梁(はり)を燻(いぶ)し、木材の防虫・防腐に効果を発揮します。

▲かまどの上の天井は高く開放感があります。かまどからのぼった煙は天井の梁(はり)を燻(いぶ)し、木材の防虫・防腐に効果を発揮します。

▲使用人の食事は土間のかまどで作りました。

▲使用人の食事は土間のかまどで作りました。

身分が高い人の食事は、板敷の間で調理されますが、使用人の食事は土間で煮炊きしました。食べる人の身分によって、食事を準備する場所もしっかり区別されていました。

▲発掘調査によって出土した江戸時代の食器等

▲発掘調査によって出土した江戸時代の食器等

御居間(ごいま)・別称「嵐山の間」

▲御居間の床の間

▲御居間の床の間

書院造りのこの部屋は代官・郡代の日常生活に使われていました。

室内を一見すると、さっぱりとしていて質素な感じですが、木材や建具は高級なものを使っており、品格があり清廉で美しい作りになっています。

幕府の施設なので「質素倹約」を心がけつつも、贅沢に作られています。

平成27年には、この間で将棋の名人戦対局(羽生名人×行方八段)が行われたそうですよ。

▲御囲い(茶室)

▲御囲い(茶室)

床の間の左側には、茶室が設けられています。さらにその奥には風呂があり、代官・郡代の生活の場であったことがうかがい知れます。

この間から庭園を眺めてみました。

▲庭木の奥に見える建物は「御蔵」。

▲庭木の奥に見える建物は「御蔵」。

この日は雪景色でしたが、ガイドさん曰く「この庭は秋の紅葉のときが最高に美しいです。陣屋の景色の中では、秋の紅葉がわたしは一番好きですね」とのことです。

ガイドさん推しの紅葉の風景、ぜひ見てみたいと思いました。

扇面の間(せんめんのま)

▲扇面の間。代官・郡代の奥方(妻)の部屋

▲扇面の間。代官・郡代の奥方(妻)の部屋

一応、奥方の部屋となっていますが、赴任した代官・郡代によって、それぞれいろんな使い方がされていたようで、なかには「江戸から連れてきたお婆様(代官・郡代の老母)の部屋にした」という記録が残っているそうです。

今風に解釈すると、「社宅に新しく引っ越してきた支社長とその家族が、社宅の各部屋を、自分たちの家族構成やライフスタイルに合わせて自由にレイアウトする」といった感じでしょうか。

ちなみに、この部屋は中に入ることができないため、廊下から見学しました。

室内には、春の観光イベント「飛騨高山雛まつり」の一環で、ひな人形が飾られていました。

居間

▲居間の様子

▲居間の様子

先ほどの「御居間」は、代官・郡代が家族とくつろぐための生活空間でしたが、こちらの「居間」は今でいう書斎のような場所です。

ここで代官・郡代は執務を行ったり、仕事の合間の休憩をとったりしていました。

記録によると、この部屋はちょうど御役所と役宅の間に位置するため、仕事部屋にしていた代官・郡代もいれば、ゆっくり過ごすための部屋にしていた代官・郡代もいたりと、オフィシャルとプライベートのどちらとも取れるような使い方がされていたようです。

ちなみにこの居間の建物は、3階建てになっています。当時としては珍しい作りですが、3階の部分は「市中を見渡すための物見台」として使われていたのではないかと考えられています。

◇◇◇

さて、これより、また「御役所」の建物に戻りましょう!

▲役宅から御役所へ

▲役宅から御役所へ

大広間

▲大広間の様子

▲大広間の様子

こちらは「大広間」です。49畳の広さで3部屋続きになっています。今でいう「会社の大会議室」のような部屋です。

天領時代には、この部屋に役人が集められ、年始などの年中行事や、代官・郡代からの訓示を行ったそうです。

そして昭和時代、この部屋に飛騨県事務所が入っていて、机がたくさん並べられ、事務仕事を行っていました。

(ちょっと想像しにくいですが、高山市民でご年配の方々は、昔、ここに県事務所があった当時のことをよくご存じだと思います)

幕府の陣屋としての役目を終えた後も、明治維新から昭和44年までの約100年間、役所として使われ続けてきたからこそ、この貴重な建物が現存できたというわけです。いやはやすごいことですね。

▲長い間、この建物は飛騨地方の行政の中枢だったんだなぁ…と思うと感慨深いです。

▲長い間、この建物は飛騨地方の行政の中枢だったんだなぁ…と思うと感慨深いです。

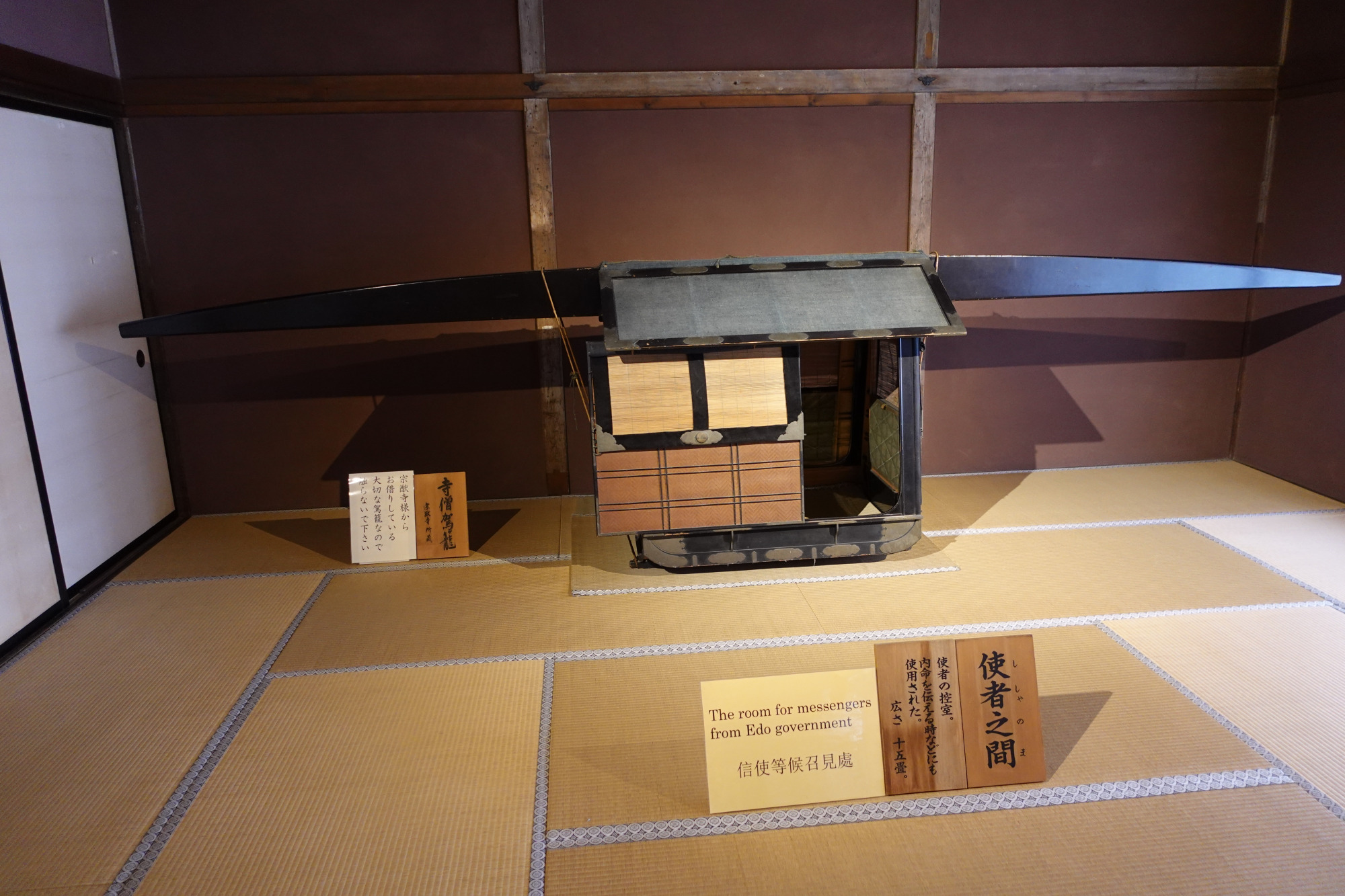

使者之間(ししゃのま)

▲使者之間にて。駕籠が展示されています。

▲使者之間にて。駕籠が展示されています。

ここは、江戸から来た使者の控えの間でした。

奥にある駕籠は、高山市内にある古刹「宗猷寺(そうゆうじ)」で使われていた駕籠です。昔、寺院の僧侶は庶民より身分が高く、法要などに出かける際は駕籠に乗って移動していました。

御白洲(おしらす)

▲この御白洲で、罪人の取り調べや裁きを行いました。

▲この御白洲で、罪人の取り調べや裁きを行いました。

昭和の時代劇によく登場していた御白洲。こうして実際に実物を見ると、何とも言えない迫力に圧倒されます。

当時は、代官・郡代の裁量で裁きを決めることはできなかったため、その都度、取り調べをした結果を江戸に送ってお伺いを立てて、幕府が下した判決をここで言い渡したそうです。

ここには「責め道具」の他に、江戸へ罪人を送るための駕籠「囚人駕籠」が展示されてあります。

この囚人駕籠ですが、ここから江戸までの駕籠賃は、駕籠に乗せられた罪人の家族が負担したそうです。現在のハイヤーよりかなり高額な運賃で、農民にはとても払えない額でした。

先に解説した「大原騒動」で罪人となった農民は、駕籠に乗せられて道中「見世物」にされるうえに、身内には駕籠賃という経済的負担が強いられました。家族が払えない分は、村の人々がお金を出し合ったそうです。そんな苦労も覚悟のうえで、命がけで立ち上がったんだなぁ…と思うと、胸が迫るものを感じます。

◇◇◇

これで「御役所」の見学は終わりになります。次は「御蔵」へ向かいます!

▲御蔵の前の「順路案内図」

▲御蔵の前の「順路案内図」

御蔵(おんくら)

▲「御蔵」の外観。現在、御蔵の中はは歴史資料館になっています。

▲「御蔵」の外観。現在、御蔵の中はは歴史資料館になっています。

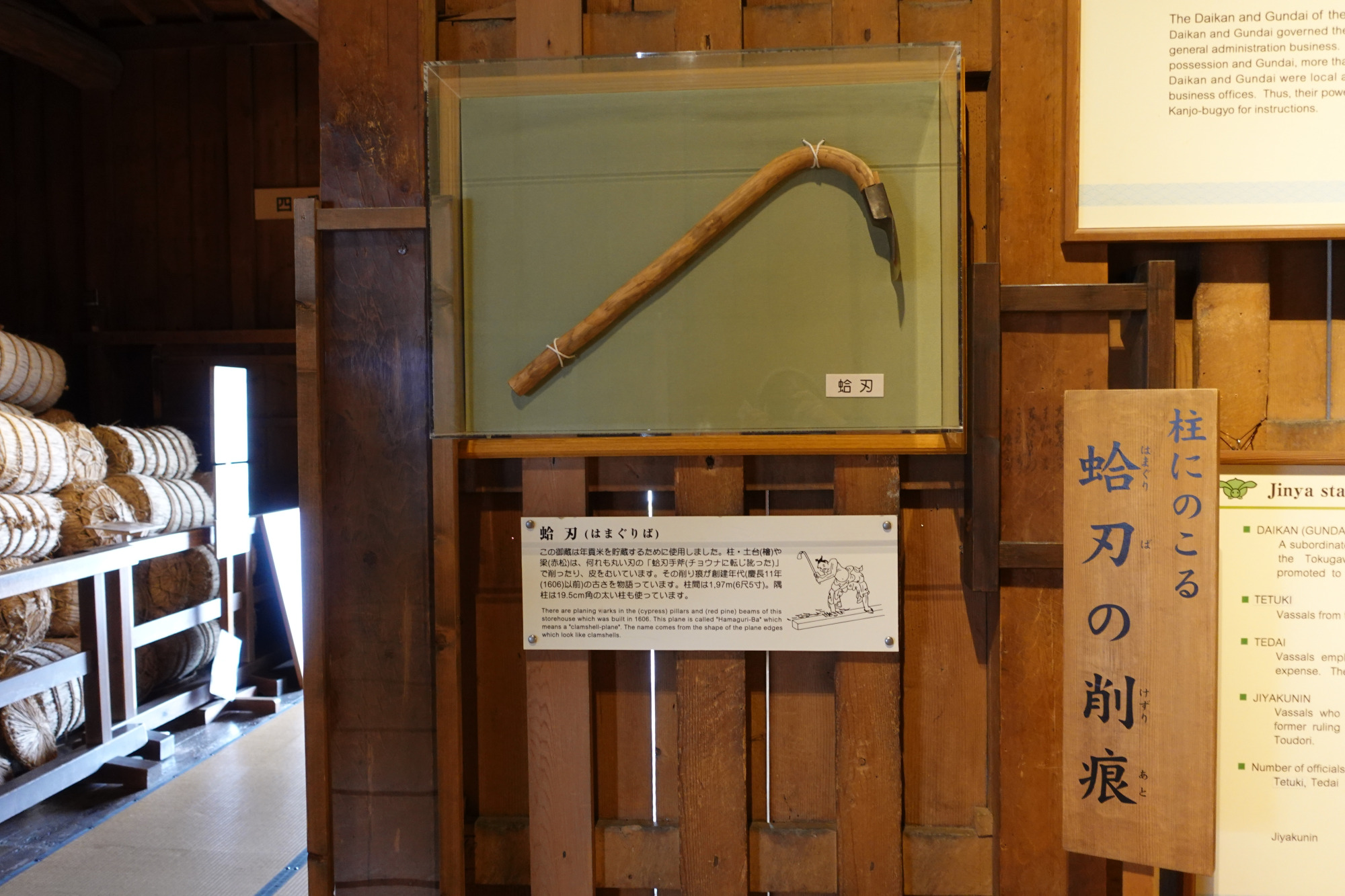

高山陣屋の御蔵は、日本に現存する(江戸時代の)米蔵のなかで最も古く、また、建物の規模も最大級です。

もとは高山城の米蔵だった建物をここに移築したもので、柱の削り跡から推測するに「慶長11年(1606年)より前の、安土桃山時代に建てられたものではないか」と言われています。

▲「蛤刃(はまぐりば)」と呼ばれる昔の大工道具を使った削り痕(あと)が柱に残っていることから、今から約420年以上昔の建築物ではないかと考えられています。

▲「蛤刃(はまぐりば)」と呼ばれる昔の大工道具を使った削り痕(あと)が柱に残っていることから、今から約420年以上昔の建築物ではないかと考えられています。

この建物のもう一つの注目点は「屋根」です。

▲屋根を下から眺めた様子。榑(くれ)板が重ねられているのがわかります。

▲屋根を下から眺めた様子。榑(くれ)板が重ねられているのがわかります。

これは、「石置長榑葺(いしおきながくれぶき)」という手法で葺(ふ)かれた屋根で、釘(くぎ)を使わず、榑板(くれいた)を木の棒と石で押さえています。

▲御蔵の屋根を見ると、棒と石が置かれているのがわかります。(高山陣屋公式サイト提供)

▲御蔵の屋根を見ると、棒と石が置かれているのがわかります。(高山陣屋公式サイト提供)

▲ガイドさんの説明によると、こんな感じで、板を組み合わせて重ねていくそうです。

▲ガイドさんの説明によると、こんな感じで、板を組み合わせて重ねていくそうです。

5年に一回、職人さんが御蔵の屋根に上がり、板を一枚ずつ上下左右と差し替えていきます。こうして20年間持たせます。

板の上に棒と石を置いただけの作りで「台風の時は大丈夫なのかな?」と心配しましたが、意外と丈夫で、台風が来ても絶対に吹き飛ばない上に、地震にも強いそうですよ。

この一連の屋根の葺き替え作業には、地元の業者さんが一役買われていて、「飛騨の匠」の伝統技術の継承に、日々励まれているそうです。

◇◇◇

それでは「御蔵」の中に入ってみましょう!

年貢米俵(ねんぐこめだわら)

▲年貢米俵の実物大の見本

▲年貢米俵の実物大の見本

高く積まれた米俵に圧倒されます。お米が詰まった米俵は1つで約60㎏だそうです。昔は「米一俵=成人男性がかつげる重さ」だったそうですが、現代人には重くて無理そう…。

ちなみに「一石」は、お米150kgです。昔は「成人男性が一年間で食べるお米の量=1石」とされていて、石高が10万石ということは「10万人の兵士を1年間雇うことができる規模」ということなんだそうです。

だから、武家社会では石高がとても重要だったのですね。なるほど勉強になります。

御用木(ごようぼく)

▲「御用木」の実物大見本。

▲「御用木」の実物大見本。

天領時代に飛騨国内の幕府御林山で伐採した木は、「御用木」として江戸まで運ばれました。表面には御用木であることを表す印(しるし)が刻まれています。

これらの木材は「木材流送」(川の流れを利用して木材を運搬する)で江戸に運ばれました。 高山は分水嶺のため、北ルート(日本海側)は神通川を通って富山湾へ、南ルート(太平洋側)は飛騨川と木曽川を通って伊勢湾へ、この両方のルートを使って木材を運んだそうです。

青海波

▲江戸時代、御役所の玄関之間に施されていた「青海波」

▲江戸時代、御役所の玄関之間に施されていた「青海波」

こちらは江戸時代の「青海波」の実物です。

版画でできていて、顔料は岩絵具(いわえのぐ・天然の鉱石や岩石を細かく砕いて粉状にしたもので、日本画の伝統的な顔料)を用いているため、色が褪せません。

よく見ると、白地の部分には透かしが入っていて、かなり手の込んだ作りになっています。 麻の葉の透かしは、雲母(うんも)という岩石を粉にしたものを使っているそうです。

とても美しくて感動しました。一見の価値あり!です。

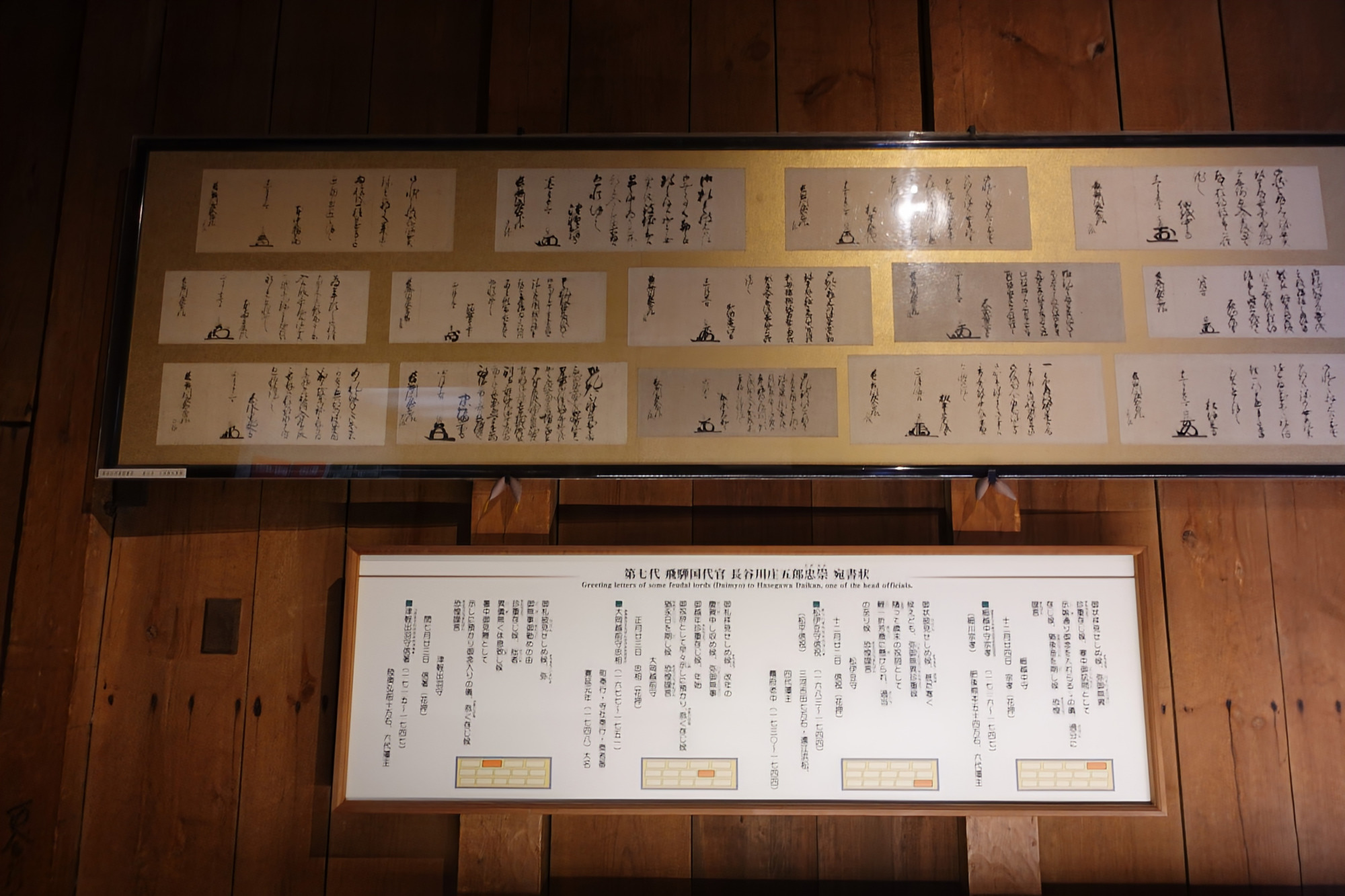

代官の手紙

▲代官宛の書状

▲代官宛の書状

こちらは第7代飛騨国代官・長谷川庄五郎忠崇宛てに届いた手紙の数々です。

よく見ると、昭和の人気時代劇『大岡越前』のモデルとなった大岡越前守忠相(おおおかえちぜんのかみ ただすけ)から届いた書状もありました!内容はお歳暮の御礼状だそうです。

同じ幕臣同士、親しく交流があったようです。

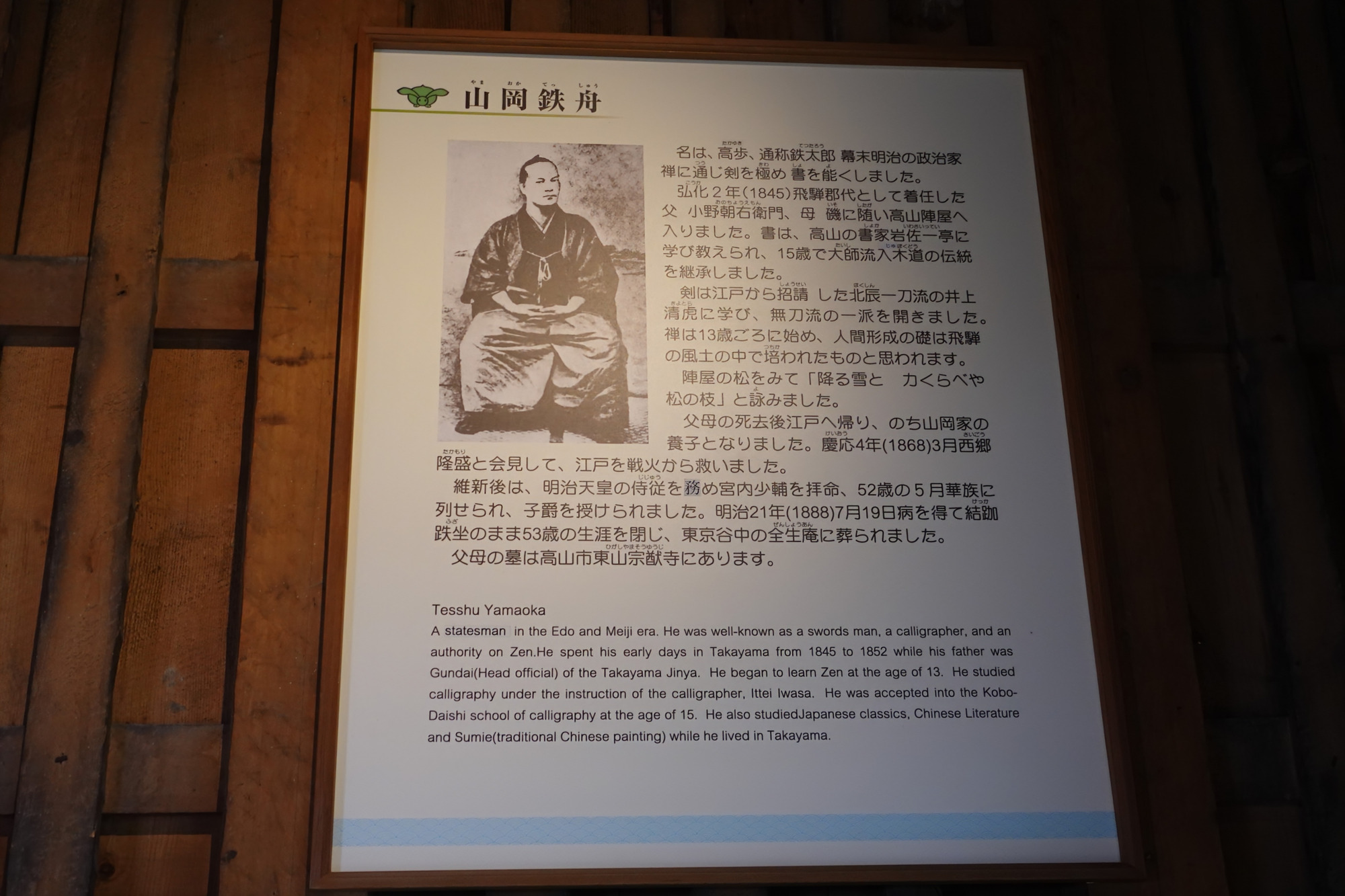

山岡鉄舟(やまおかてっしゅう)

▲幕末の志士・山岡鉄舟にまつわる展示コーナーがありました。

▲幕末の志士・山岡鉄舟にまつわる展示コーナーがありました。

「幕末三舟」の一人で、勝海舟と並んで江戸城無血開城に尽力した山岡鉄舟は、ここ飛騨高山で育ちました。

飛騨郡代に就任した父・小野朝右衛門郡代について飛騨国入りした鉄舟(旧名・小野鉄太郎)は、高山陣屋の役宅で暮らし、父から英才教育を受けながら、多感な子ども時代を高山で過ごしました。

ちなみに、市内にある宗猷寺には、鉄舟の両親である小野郡代夫妻のお墓があります。

▲山岡鉄舟の書

▲山岡鉄舟の書

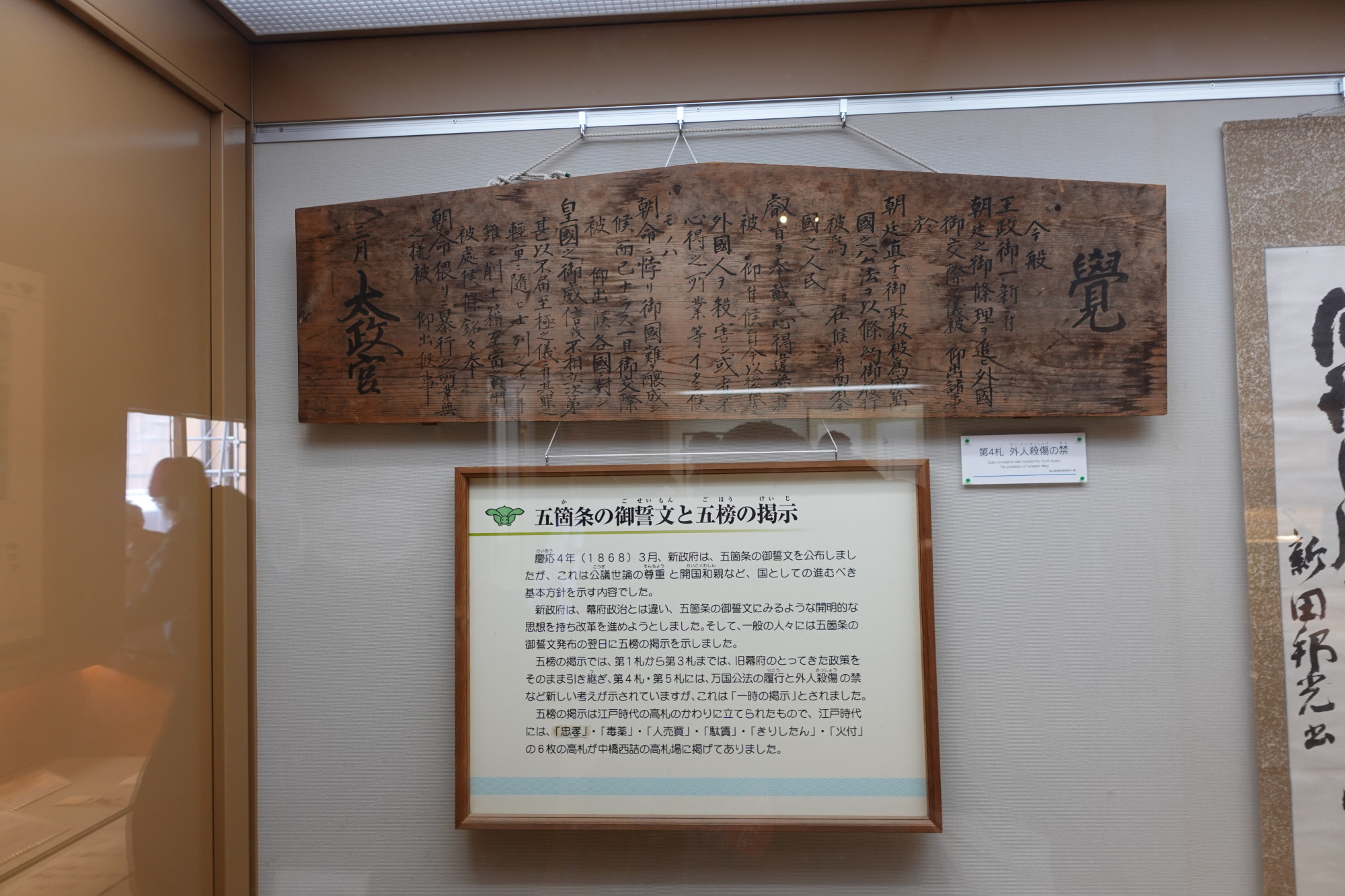

新政府の覚書(おぼえがき)

▲慶応4年(1868年)3月に新政府が掲げた掲示物の一つ「第四札・外人殺傷の禁」

▲慶応4年(1868年)3月に新政府が掲げた掲示物の一つ「第四札・外人殺傷の禁」

新政府が「五箇条の御成文」を発布した翌日、中橋横の高札所に掲示された覚書の一つが現存していました。これは実物です。

すごいですね!驚きました。そして、これを節目に、高山陣屋は徳川幕府の郡代役所としての役目を閉じるのです。

そして、御蔵の展示も、明治時代を迎えたところで終了となります。いやー面白かったです!

今回は展示物のごく一部分をご紹介しましたが、他にも天領時代の貴重な資料がたくさんあります。ぜひ御蔵に入って実物をご覧くださいませ。

ということで、【体験レポ・高山陣屋見学】はこれにて終了です。

読者の皆さま、長らくのご清覧ありがとうございました!

【お土産コーナー】高山陣屋の売店(休憩室の一角にあります!)

高山陣屋を見学した人しか入れない売店で、記念のお土産品をゲットしませんか?

ガイドさんに教えていただいて、わたしも初めて陣屋の中に売店があることを知りました。

場所は、表門のすぐ横にある蔵番長屋(管理棟)の建物のなか、「休憩室」の片隅にあります。

どこが入口なのか?ちょっとわかりにくいので、迷った時は受付のスタッフさんや表門に常駐している警備員さんに尋ねてみてください。

戸を開けて休憩室の中に入れば、すぐに見つけられますよ。

▲売店の様子。陣屋オリジナルのお土産品が、多数販売されています。

▲売店の様子。陣屋オリジナルのお土産品が、多数販売されています。

【何が売られているのかな?】画像を横にスクロールしてご覧ください!

「高山陣屋」の文字が入った陣屋さるぼぼ、陣屋てぬぐい、陣屋Tシャツ、陣屋トートバッグなど、高山陣屋の見学の記念になりそうな品がたくさんあります。

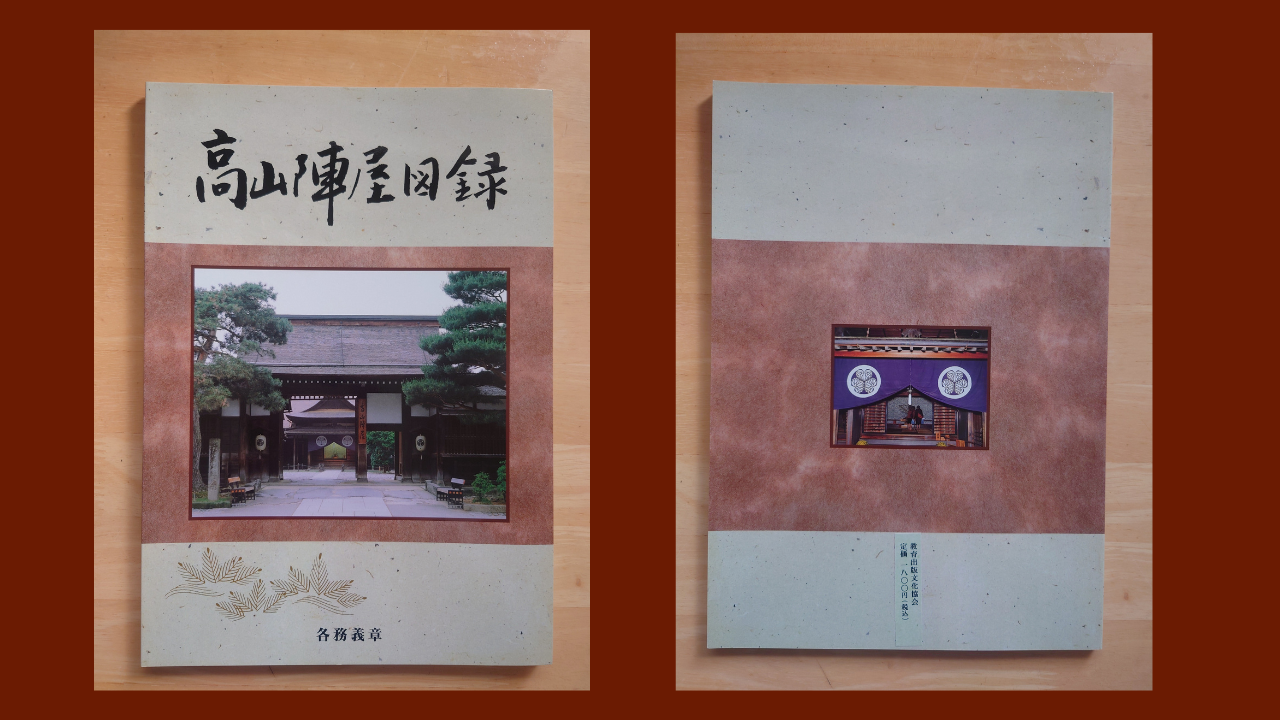

歴史好きな方には、ここでしか手に入らない「高山陣屋図録」がおすすめです。私も一冊購入しました!

▲わたしが購入した「高山陣屋図録」。元岐阜県文化財課の職員で、岐阜県歴史資料館の館長を務めた各務義章氏(故人)が執筆された図録です。高山陣屋の歴史に関する貴重な情報が、この一冊にまとめられています。

▲わたしが購入した「高山陣屋図録」。元岐阜県文化財課の職員で、岐阜県歴史資料館の館長を務めた各務義章氏(故人)が執筆された図録です。高山陣屋の歴史に関する貴重な情報が、この一冊にまとめられています。

ちなみに陣屋の売店は、入場料を払って「高山陣屋」に入場されたお客さんのみが利用できます。表門から外に出てしまうと入店できませんので、陣屋の見学を終えた後、ぜひ一度立ち寄ってみてください。

【高山陣屋内売店】

住所:岐阜県高山市八軒町1-5 高山陣屋内

休業日:不定休

営業時間:10:00~15:00

※季節や時期によって営業時間等が変動することがあります。

お支払い:現金またはPayPay

まとめ

▲見学の終わりにガイドさんに撮っていただきました。

▲見学の終わりにガイドさんに撮っていただきました。

「高山陣屋」特集、いかがだったでしょうか。

今回は久しぶりに高山陣屋の中を見学しましたが、見事に修復・復元された建物内をじっくり拝見し、ガイドさんの丁寧な解説を拝聴していたら、江戸時代にタイムスリップしたかのような不思議な感覚になりました。無料ガイドさん、とてもおススメです!説明に耳を傾けなから、江戸時代の武家文化の真髄を味わってみてください。

高山で生まれ育った者にとって「高山陣屋」は、町の誇りです。

昔と変わらない表門のたたずまい、開いた門からチラリと見える御役所玄関の幕。その威厳ある光景に、背筋がシャキッと伸びる感じがします。

この風景を、私たちの先祖も何代にも渡って見つめてきたんだなぁ…と思うと胸が熱くなる思いがします。

飛騨高山を訪れたのなら、ぜひ高山陣屋へ。

ここで高山の歴史と文化の原点に触れてみてくださいね。

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

参考文献・協力

<参考文献>

- 「高山陣屋図録」各務義章 著(教育出版文化協会)

- 「飛騨 天領史」丸山茂 著(山岡鉄舟翁顕彰会)

- 「幕領飛騨の地役人 ~多忙な行政マンのワークライフバランス」特別展パンフレット(飛騨高山まちの博物館)

- 「岐阜県の歴史」松田之利・谷口和人・筧敏生・所史隆・上村惠宏・黒田隆志 著(山川出版社)

- 「図解 大原騒動 ~飛騨百姓一揆の史実と伝承」図説・大原騒動刊行会 編(郷土出版社)

- 「夢物語 現代語訳」日下部正良 訳

- 「高山の歴史」高山市小学校社会科副教材 高山市教育委員会(昭和58年)

- 「高山市小学校社会科資料集 高山の歴史 5・6年生用」 高山市教育委員会(平成28年)

- 「新ひだ風土記」下畑五夫 著(岐阜新聞社)

<協力>

高山陣屋管理事務所

ライタープロフィール

- シモハタエミコ

- 生まれも育ちも飛騨高山。生粋の飛騨弁ネイティブです。お車だけでなく公共交通機関で高山に来てくださった方も楽しめる観光情報を中心にお伝えしています。また、ニッチなお散歩コースもご紹介します。

高山陣屋は、江戸文化ファンの皆さんにおすすめの国史跡です。陣屋は高山の宝です!

高山は天領時代に文化がどんどん醸成していきますが、そうした歴史的背景をここで体感することができます。

さらに、幕末の志士・山岡鉄舟とのつながりもあり、魅力満載です。

高山にお越しの際には、ぜひ「高山陣屋」をご見学ください!

陣屋を見学する際は、靴を脱ぐため「靴下の着用」をおすすめします。

特に冬季の館内は、かなり冷えて寒いですので、足元はもちろんのこと、全身「暖かい服装」でお越しくださいね!