【江戸街道をゆく】朝日町・高根町の旧街道を深掘りする歴史探訪 with 飛騨関連資料botさん

今回のテーマは「街道」!高山と信州〜江戸をつないだ「江戸街道」の名残を求めて、X(旧Twitter)の人気アカウント・飛騨関連資料botさんの中の人と共に、街道筋のまち・高山市朝日町・高根町(旧益田郡阿多野郷)を探訪しました。

飛騨高山の奥座敷・朝日町と高根町(旧益田郡 阿多野郷)について~地理と歴史~

江戸街道が通っていた高山市朝日町・高根町は、古くは「阿多野郷」と呼ばれていました。この地域の地理と歴史について解説します!

高山市の南東、久々野町の一部と朝日町・高根町の全域にあたる一帯は、江戸時代、「益田郡 阿多野郷」(ましたぐん・あだのごう)と呼ばれていました。

乗鞍岳と御嶽の麓に位置するこの地域には、古代より高山から信濃国や江戸に通じる街道が通っており、多くの人々が阿多野郷内にあるこの道を往来していました。

『斐太後風土記』によると、江戸時代、この郷には37の村があり、現在もその村々は大字(おおあざ・地区)としてそのまま残っています。

▲赤線で囲っている地域が旧益田郡阿多野郷です。現在は旧街道に沿うかたちで国道や県道が通っています。

▲赤線で囲っている地域が旧益田郡阿多野郷です。現在は旧街道に沿うかたちで国道や県道が通っています。

阿多野郷の中でも、乗鞍岳や御嶽山に近い地域(朝日町秋神地区と高根町全域)は、稲作には不向きな山林地帯だったため、江戸時代には幕府の御用木の伐採や運搬を請け負う杣人(そまびと・林業に従事する人)が多くいました。

また、養蚕や狩猟・焼畑による稗(ひえ)や蕎麦など雑穀の栽培・自生するわらびの根を採取して「わらび粉」を生産・牛馬の飼育・宿屋や通行人への牛馬の手配と荷運び・鉱山(高根)など、高山の町衆や盆地の稲作農家とは異なる生業で暮らしを立て、独自の文化を紡いできました。

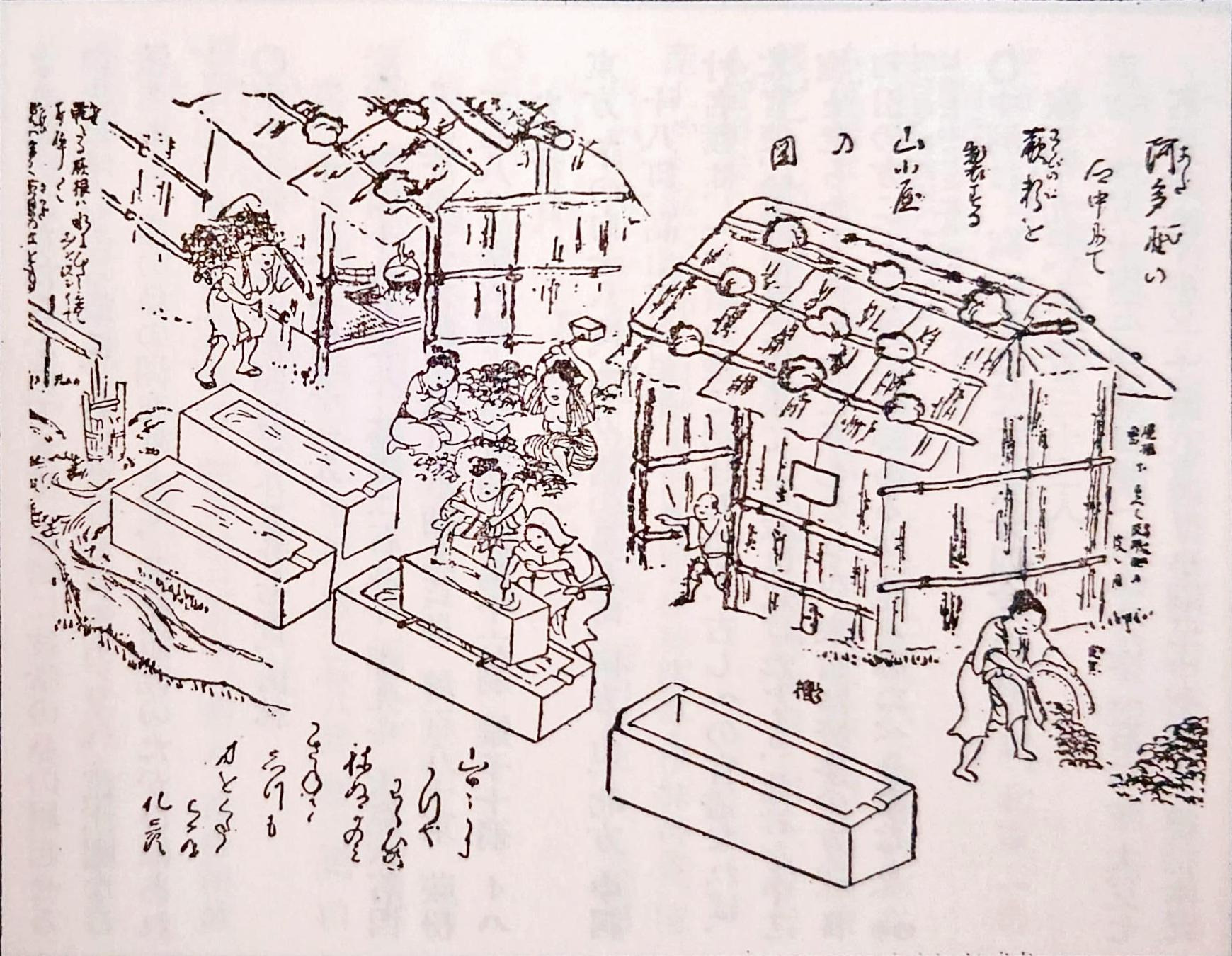

▲阿多野郷のわらび粉小屋の様子。『斐太後風土記』より。現在、飛騨民俗村・飛騨の里に高根町中洞の「わらび粉小屋」が移築・展示されています。

▲阿多野郷のわらび粉小屋の様子。『斐太後風土記』より。現在、飛騨民俗村・飛騨の里に高根町中洞の「わらび粉小屋」が移築・展示されています。

「江戸街道」とは?その歴史とルートを徹底解説

高山と信州を結び、さらに信州で中山道と合流する「江戸街道」は、飛騨国と江戸をつなぐ重要なルートでした。そんな江戸街道の歴史とルートについて、詳しくご紹介します。

旧阿多野郷における街道の歴史

▲久々野町大西から眺める旧阿多野郷の風景。正面奥に見える山は乗鞍岳です。(2024年秋に撮影)

▲久々野町大西から眺める旧阿多野郷の風景。正面奥に見える山は乗鞍岳です。(2024年秋に撮影)

旧阿多野郷を通っていた「江戸街道」は、古くは「鎌倉街道」と呼ばれた時もあり、地域によっては「信州街道」とも呼ばれています。

古代には、飛騨国と美濃国を結ぶ「東山道 飛騨支路」(東山道の支路・官道)が通っていましたが、旧阿多野郷には飛騨国から信濃国へとつながる道があり、東山道の木曽路が開かれる以前は、この旧阿多野郷の道が東山道の本道だったのではないかと考えられています。奈良時代や平安時代には、按察使などの朝廷の役人が美濃国から飛騨国に入り、その後、旧阿多野郷内の道を通って信濃国(現在の長野県)へと向かいました。

やがて戦国時代に入り、金森長近が飛騨国を治めると、もともとあった官道は駕籠や牛馬も通れる道へと整備され、さらに道の要所には「口留番所」(くちどめばんしょ・領地の境界や交通の要所に設置した関所)が置かれました。

▲高山市久々野町にある阿多粕口留番所跡。現在の下呂市から阿多野郷の秋神へとつながる道の入口(阿多粕)に置かれた番所です。(飛騨関連資料botさん提供)

▲高山市久々野町にある阿多粕口留番所跡。現在の下呂市から阿多野郷の秋神へとつながる道の入口(阿多粕)に置かれた番所です。(飛騨関連資料botさん提供)

その後、飛騨国が江戸幕府の直領地になると、江戸街道は飛騨国と江戸をつなぐ重要なルートになっていきます。

天領時代、江戸から地方に派遣される幕府の役人「巡見使」(じゅんけんし・江戸時代に諸国の監視と情勢調査のため幕府が派遣した特使の役人)が、この江戸街道を通ったという記録が残っています。

また、一般の人々の間で旅が盛んになると、飛騨国の人々も善光寺参りに出かけるようになり、この江戸街道を通って信濃国へ旅立ちました。そのため「善光寺道」とも呼ばれています。

▲高山市江名子町にある「道分灯籠」。村道と江戸街道の分岐点にあり、江戸時代に建てられました。「左 江戸 ぜんこうじ」と刻まれています。

▲高山市江名子町にある「道分灯籠」。村道と江戸街道の分岐点にあり、江戸時代に建てられました。「左 江戸 ぜんこうじ」と刻まれています。

人だけでなく物流においても重要なルートとなり、高山からは飛騨鰤(ひだぶり・富山湾で獲れたブリを塩ブリに加工したもの)が野麦峠を越えて信州・松本へ運ばれました。

しかし、この地域は奥地に入るほど、乗鞍岳南麓と御嶽山の間に挟まれた森林地帯であるため、道は険しく、自然環境も厳しくなります。特に現在の高根町一帯は、昔「奥山中」と呼ばれるほど険しい山中にあり、道も急な斜面を削って造られた難所が多く、豪雨や雪崩などで道が消失することも多々ありました。そのため道の改修や開拓が繰り返されてきました。

こうした理由から、固定された一本道ではなく、多様なルートが存在しており、旅行・通行者の事情に応じて選択できるようになっていました。

江戸街道のルートと概要

先述した通り、この旧江戸街道は、細かく見るとルートが複数存在しているため、なかなか複雑てす。

現在は、国道361号線(日和田の長峰峠)と県道39号線(野麦峠)の2本の自動車道路を用いて説明できますが、昔の江戸街道は出発地点(高山の中心地)から飛騨国境の峠(野麦峠と長峰峠)までの区間に、さまざまな道が存在していました。

実際のルートは、年代や道路状況によって流動的に変化していたようですが、大まかには以下の通りです。

まずは、出発地点の高山市街地から江名子町(高山エリア・以下「エリア」省略)を通って、山口町(高山)-美女峠-辻(久々野)-見座(朝日)までは一本道です。

▲江戸街道の入り口・江名子町の「あだち坂」

▲江戸街道の入り口・江名子町の「あだち坂」

その後、道が多様化していきます。

朝日町の見座から高根町の上ヶ洞に至る道は、以下の通り、複数のルートがありました。

●1つ目は飛騨川の北側を通るルート

見座(朝日)ー小瀬(朝日)-立岩(朝日)-青屋(朝日)-寺沢(朝日)-浅井(朝日)-寺附(朝日)-中洞(高根)-(池ヶ洞・高根)-大古井(高根)-上ケ洞(高根)

●2つ目は飛騨川の南側を通るルート

見座で飛騨川を渡って甲(朝日)へ至り、万石(朝日)-上ヶ見(朝日)-大広(朝日)-黒川(朝日)-小瀬ヶ洞(朝日)-黍生谷(朝日)-猪之鼻峠-猪之鼻(高根)-中之宿(高根)-下之向(高根)-日影(高根)-上ケ洞(高根)

その他、朝日と高根の境には、

●権現峠(朝日の小瀬ヶ洞ー高根の中洞)

●鳥屋峠(朝日の宮之前ー高根の猪之鼻)

●塩沢廻りのルート(高根の池ヶ洞を横断する)

がありました。

▲鳥屋峠の入り口付近の馬頭観音像。(朝日町宮之前)

▲鳥屋峠の入り口付近の馬頭観音像。(朝日町宮之前)

さらに、高根の上ケ洞から信州との国境までの道は、次の2つがありました。

●1つ目は野麦峠ルート

野麦峠を越えて、信州・藪原(中山道)に至る道。

●2つ目は日和田ルート

日和田の長峰峠を越えて、信州・開田高原に出て木曽福島(中山道)に至る道。

ちなみに、江戸幕府の役人・巡見使は、飛騨国に入国または出国する際、その時の状況によって野麦ルート・日和田ルートを使い分けていたようです。

▲日和田の石仏(馬大尽 原家邸跡)

▲日和田の石仏(馬大尽 原家邸跡)

また、正確な日本地図を作ったことで有名な伊能忠敬(1745–1818年)が測量のため飛騨国入りした際は、帰路に江戸街道(野麦峠)を通っています。文化11年(1814年)、伊能忠敬が率いる測量隊は、美濃国から飛騨国へ入り、高山と古川を見分した後、江戸街道を通って甲(朝日)・中之宿(高根)・野麦(高根)と順番に宿を取りながら信濃国に向かった、という記録が残っています。

▲秋の野麦峠・旧道(飛騨関連資料botさん提供)

▲秋の野麦峠・旧道(飛騨関連資料botさん提供)

明治時代に入ると、飛騨各地の少女たちが「糸引き女工」となり、野麦峠を越えて信州の製糸工場へ出稼ぎに行きました。当時の様子については、山本茂実(しげみ)氏が執筆した書籍『あゝ野麦峠』から知ることができます。

やがて、飛騨地方にも鉄道が敷かれ、昭和9年(1934年)に国鉄・高山本線が全通すると、徒歩で峠道を越えて長野県へ出る人は減少していきました。

さらに終戦を迎えると、旧阿多野郷内の飛騨川や秋神川に次々と水力発電ダムが建設され、街道筋にあった村が水没し、集落の風景は一変しました。

▲高根第二ダムのダム湖。この水の底に高根・大古井集落が眠っています。

▲高根第二ダムのダム湖。この水の底に高根・大古井集落が眠っています。

時代が進み、自家用車での移動が主流になると、旧街道をなぞるように自動車道路がつくられ、旧阿多野郷の道は大きく変容していきました。

現在は、江戸街道の日和田ルートに沿う形で、国道361号線が開通・整備されており、高山から日和田を経由して長野県・開田高原まで、車で楽に往来できるようになりました。また、野麦ルートにも車道(県道39号線)がつくられ、(道は険しいですが)野麦峠の県境を車で越えられるようになりました。

▲野麦峠の頂・長野県との県境の様子。この道(県道39号線)は冬季は閉鎖されます。

▲野麦峠の頂・長野県との県境の様子。この道(県道39号線)は冬季は閉鎖されます。

探訪の同行者・飛騨関連資料botさんと、江戸時代の飛騨国の書物

旧阿多野郷をいっしょに散策した「飛騨関連資料bot」さんと、参考資料の『飛州志』『飛騨国中案内』『斐太後風土記』をご紹介します

▲飛騨関連資料botさんのプロフィール画面(X・旧Twitterより)

▲飛騨関連資料botさんのプロフィール画面(X・旧Twitterより)

歴史探訪の同行者「飛騨関連資料bot」さんについて

今回、わたしと共に旧阿多野郷を探索する「飛騨関連資料bot」さんをご紹介します!

「飛騨関連資料bot」とは、X(旧Twitter)で、飛騨の歴史・民俗・文学・文化・生活…等に関するニッチな情報を発信している人気アカウントです。

前作の記事『江戸時代の高山を歩こう!天領時代の飛騨高山を深掘りする歴史散歩』では、「飛騨関連資料bot」の中の人・飛騨ボットAさんの案内で高山市街地を散策し、寺社や史跡を順番に巡りながら、天領時代の高山の歴史をご紹介しました。

今回はその第二弾として、阿多野郷に今も残る江戸時代の旧跡をご案内します。

▲左が飛騨ボットAさん、右は筆者。道の駅ひだ朝日村にて

▲左が飛騨ボットAさん、右は筆者。道の駅ひだ朝日村にて

今回の探索に際して

まずは、飛騨ボットAさんと共に、江戸時代の飛騨国について解説した書物『飛州志』『飛騨国中案内』『斐太後風土記』を読み込むところから始めました。

これらの書物から、旧益田郡阿多野郷に関する記述を調べ、さらに平成の大合併前に編纂された『朝日村史』『高根村史』も参考にしながら、気になる場所や史跡をピックアップし、それらを実際に見て回ることにしました。

参考資料の書物について

『飛州志』 長谷川忠崇(第8代飛騨代官)

将軍・徳川吉宗から命を受けた長谷川代官(任期1728-1745年)が、飛騨地方の歴史や風土をくまなく調査して編纂した本。延享2年(1745年)に完成したものの、吉宗の死去などで発刊が遅れ、世に出たのは忠崇の死後50年ほど経った文政12年(1829年)でした。内容は、名所・河川・山・峠・土・石・動物・植物・橋・坂・木・滝・産物・神社・寺院・方言・伝説など多岐にわたり、江戸時代中期の飛騨の様子を知ることができます。

『飛騨国中案内』 上村木曾右衛門満義(高山陣屋地役人)

高山陣屋の地役人を勤めた筆者が、公務で40年以上にわたって飛騨国内を巡り、飛騨3郡の各郷について詳しく書き記した本。国内400余ヵ村の石高・反別・名所・旧跡・神社・寺院・山・川・橋・峠・家の数など克明に記しており、江戸時代中期の「村明細帳」(幕府や大名が領地の村の状況を把握するために役人に作らせた帳簿)的な内容になっています。延享3年(1746年)に発刊。

『斐太後風土記』 富田礼彦(とみたいやひこ/国学者・高山陣屋地役人頭取~高山県判事)

幕末に高山陣屋の地役人頭取を務めていた筆者が、明治に入って早々、『飛州志』の足りないところや不備を補修するかたちで執筆した本。明治維新前の飛騨国内の地理や風俗、歴史や史跡、産物などが詳細に記載され、挿絵も加えられており、当時を知る貴重な資料となっています。明治6年(1873年)初版。

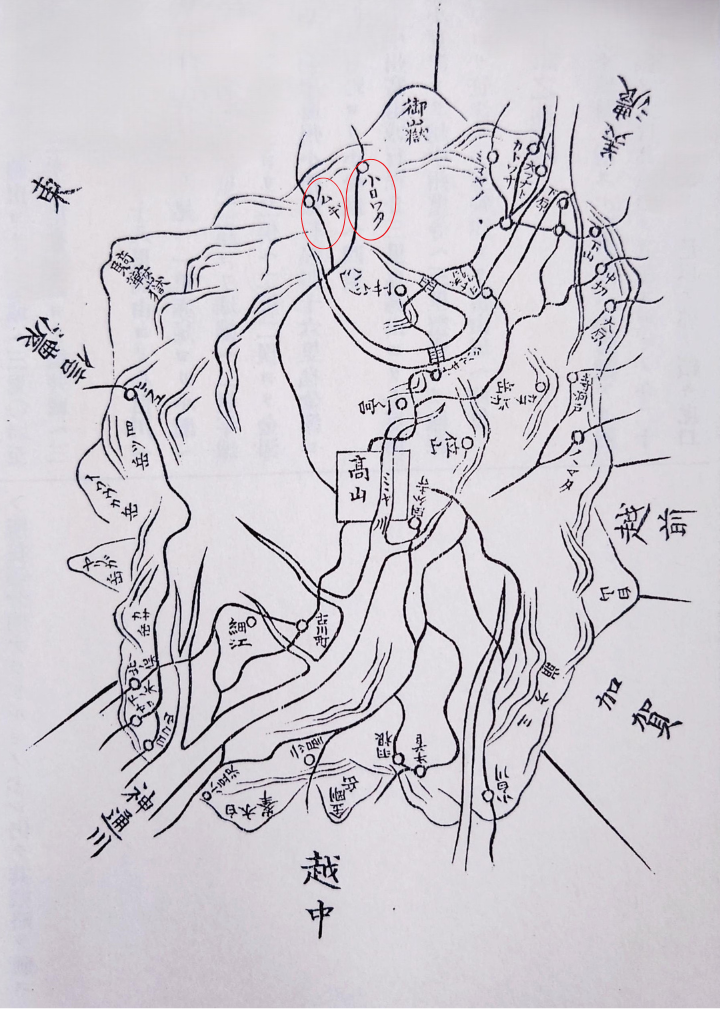

▲『飛州志』に掲載された江戸時代の飛騨国の地図。赤で囲った箇所には「ノムギ(野麦)」「小日ワタ(小日和田)」の地名が記されています。

▲『飛州志』に掲載された江戸時代の飛騨国の地図。赤で囲った箇所には「ノムギ(野麦)」「小日ワタ(小日和田)」の地名が記されています。

江戸街道をゆく①~車で「美女街道」を通って朝日町へ~

ここから、いよいよ飛騨ボットAさんとの歴史探索スタートです!

まずは高山市街地から国道361号線に入り、久々野町・朝日町方面へ向かいました。

▲オレンジ色で囲った地域を走行します!

▲オレンジ色で囲った地域を走行します!

高山市街地から旧阿多野郷へ

国道361号線は、高山市と長野県伊那市を結ぶ一般道路です。以前は、旧道の美女峠を通るルートでしたが、細い山道で冬期間は雪で閉鎖されるため、その代わりとして新たに自動車道路が造られました。おかげで今はスムーズに久々野・朝日エリアへ行くことができます。

そんな国道361号線を走行していると、途中、高山市江名子町地内で「美女街道」という看板が見えてきました。

▲国道361号線

▲国道361号線

「美女街道」とは、この新道が開通するにあたって、「美女峠」付近を通る区間に付けられた名称です。江戸時代の美女峠は、高山から江戸街道を通る際の「最初の峠道」として、多くの人々が往来しました。現在、この美女街道も2008年の開通から16年が経ち、市民生活に欠かせない大切な道路となっています。

さて、美女街道にある「美女トンネル」を抜けて少し進むと、左手に見晴らしのよい公園が見えてきました。「美女街道展望広場」です。

▲美女街道展望広場(久々野町大西)

▲美女街道展望広場(久々野町大西)

▲展望台から見える旧阿多野郷の風景

▲展望台から見える旧阿多野郷の風景

ここで旧阿多野郷を一望することができます。

飛騨ボットAさん「この展望広場がある久々野町大西地区から、遠くに見える乗鞍岳の南麓までが、旧阿多野郷です」

シモハタ「こうして見ると、かなり広大ですね!」

まさに絶景です!

私たちは今から自動車で奥地まで行きますが、昔の人々は、この果てしない道のりを歩いて行ったのです。いやー、なかなか感慨深いものがありますね。

最奥にうっすら見える一番高い山が乗鞍岳です。山の稜線が「馬の鞍(くら)」に似ていることから、そう名付けられました。

さて、私たちは再び車に乗り込み、朝日町を目指して国道361号線を走りました。

▲国道361号線。久々野町小屋名地区にて。正面に乗鞍岳が見えます。

▲国道361号線。久々野町小屋名地区にて。正面に乗鞍岳が見えます。

やがて車は飛騨川を渡り朝日町に入りました

▲「ようこそ朝日町へ」の看板が目を引きます。

▲「ようこそ朝日町へ」の看板が目を引きます。

このまま真っすぐ国道361号線を走行してもいいのですが、せっかくですので、旧街道の雰囲気が残っているスポットに寄ってみることにしました。

朝日町・甲の旧道

ここは朝日町甲(かぶと)地区です。江戸時代には、この集落に役人が泊まる宿場がありました。

▲旧国道。街道の名残を感じさせます。

▲旧国道。街道の名残を感じさせます。

▲旧国道沿いにある釈迦堂と七本サワラ。現在ここは「七本椹公園」になっています。

▲旧国道沿いにある釈迦堂と七本サワラ。現在ここは「七本椹公園」になっています。

国道から離れて少し町中に入ると、昔ながらの風景に出会うことができます。

かつての旅人たちも、道沿いの風景に心和ませながら、奥山中(おくさんちゅう・高根町の昔の総称)を目指して歩を進めたのでしょうね。

さて、次は朝日町の秋神地区へと向かいます!

▲国道361号線、朝日町浅井の龍宮橋。この橋の下を飛騨川が流れています。これよりさらに奥地へと進みます!

▲国道361号線、朝日町浅井の龍宮橋。この橋の下を飛騨川が流れています。これよりさらに奥地へと進みます!

<このエリアでご紹介したスポットはこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

江戸街道をゆく②~朝日町・秋神地区へ~

アウトドアで人気の朝日町の秋神地区へ。今もこの地区に残る旧街道沿いの旧跡をたどります!

次に向かうのは、朝日町の秋神(あきがみ)地区です。地区の中心には秋神川が流れ、秋神川に沿うかたちで県道435号線が通っています。

『斐太後風土記』には、「小瀬ヶ洞村、黍生谷村、一之宿村、桑ノ島村、宮之前村、西洞村、胡桃島村、合7村を秋神組という」と記されており、今も当時の各集落の村はそのまま「地区」として残っています。

▲オレンジ色で囲ったエリアが「秋神」です。

▲オレンジ色で囲ったエリアが「秋神」です。

さて、私たちの車は朝日町の田園地帯を通り抜け、山中へと入りました。右手に秋神ダムが見えてきました。

▲国道361号線と秋神ダムの貯水池

▲国道361号線と秋神ダムの貯水池

さらに進むと右手に大きな青い橋が見えてくるので、右折して橋を渡ります。この橋から先が「秋神」です。

▲右折して橋を渡るところ。ここから県道435号線に入ります。

▲右折して橋を渡るところ。ここから県道435号線に入ります。

この青い橋が架かっている辺りは「小瀬ヶ洞」と呼ばれ、かつての小瀬ヶ洞の集落は、現在ダムの貯水池の底に眠っています。

秋神川にダムが造られた際、小瀬ヶ洞と隣の黍生谷(きびうだに)の2つの集落が水没しました。

ちなみに、小瀬ヶ洞には昔、高根町の中洞へ通じる「権現峠」がありました。この峠には御嶽権現を祀るお堂があったことから、「権現峠」と呼ばれていたそうです。

『飛騨国中案内』には、「小瀬ヶ洞の橋詰より東の方へ道一里あり、中洞道へと行く道なり、(中略)【権現堂通り】といふ、ことのほか難所なり。」と記されており、このルートは非常に険しかったことがうかがえます。

さて、小瀬ヶ洞からさらに車を走らせると、「黍生谷」に到着しました。

▲黍生谷のバス停。前方を歩くのは飛騨ボットAさん。

▲黍生谷のバス停。前方を歩くのは飛騨ボットAさん。

黍生谷集落の清水屋

『朝日村史』によると、この黍生谷には人馬問屋があり、代々「清水屋」がこの集落の問屋場(といやば)を守ってきました。

人馬問屋とは、通行する幕府の役人のために宿を提供したり、荷物を運ぶ馬や人足を手配して、次の宿場まで荷物を運搬する業務を行う施設のことです。

江戸街道には、先述の「甲」と「黍生谷」、高根町の「小日和田」に人馬問屋が設置されていました。また、高根の「上ケ洞」にもあったようで、馬ではなく牛を使っていた場所もあったそうです。

現在も、清水屋の跡地には石垣が残っています。

▲清水屋の石垣

▲清水屋の石垣

▲清水屋の跡

▲清水屋の跡

『朝日村史』によると、この清水屋は代官・郡代・幕官・旅人(善光寺参りなど)・魚商人の宿として栄えたそうです。

ちなみに、江戸時代最後の飛騨郡代・新見正功が幕末の動乱の最中、高山から江戸へ逃亡を図った際、途中でこの清水屋に宿をとったと伝えられています。

ここで飛騨ボットAさんが、「この旧清水家の近くに、高根の猪之鼻地区へと通じる猪之鼻峠の入口があったらしいですよ」と教えてくれました。さらに、「右は村道、左は江戸、善光寺」と刻まれた、高さ約70㎝ほどの石の道標も、峠の入口近くにあるとのことです。

先ほどの小瀬ヶ洞の権現峠とは別に、ここにも高根へと続く峠道があったのですね。

しかし、あちこち探しましたが、峠の入口も石碑も、現在は所在がよくわかりませんでした。

飛騨ボットAさんは、「数年前の大雨で石碑が流出したと聞きましたが、やはり今も見つかっていないんですね…」と、残念そうに話していました。

一之宿

次に、黍生谷の隣の集落「一之宿」(いちのしゅく)へ向かいました。

▲一之宿にて。ここから下呂市小坂町につながる道路が通っているため、様々な道標が立ち並んでいます。今も交通の隠れた要所です。

▲一之宿にて。ここから下呂市小坂町につながる道路が通っているため、様々な道標が立ち並んでいます。今も交通の隠れた要所です。

『斐太後風土記』によると、「一之宿」という地名の由来は次のように解説されています。

奈良~平安時代にかけて、地方行政の監督・観察のために派遣された役人(按察使など)が、東山道飛騨支路を通って美濃国から飛騨に入りました。巡察を終えた後、飛騨の国府(当時の役所)から信濃国へ向かう際、最初に泊まった場所を「一之宿」、その次の宿地を「中之宿」(現在の高根町中之宿)と名付けたと記されています。

この記述から、一之宿は、非常に古くから存在する宿場町であったことがわかります。

宮之前と小鷹神社

一之宿を過ぎて、さらに進むと「宮之前(みやのまえ)」に着きました。

『斐太後風土記』によると、宮之前という地名の由来は、「諸人が敬拝している神宮の前にある地区なので『宮前』と呼ばれている」とあります。

ここに出てくる神宮とは「小鷹神社」のことです。長谷川代官が著した『飛州志』にも、益田郡奇称の神祠の一つとして「小鷹宮」が登場しています。

そして、こちらが小鷹神社です。

▲小鷹神社の石碑と一の鳥居

▲小鷹神社の石碑と一の鳥居

意外と参道が長くて驚きました。秋神を訪れた旅人たちも、安全祈願にこの神社を参拝したのでしょうか。

▲二の鳥居に到着

▲二の鳥居に到着

▲小鷹神社拝殿。神様にご挨拶も兼ねてお参りしました。

▲小鷹神社拝殿。神様にご挨拶も兼ねてお参りしました。

『斐太後風土記』によると、江戸時代は「小鷹大明神」と呼ばれていたそうです。

小鷹神社の創建年代は不詳ですが、『朝日村史』を読むと「鎌倉時代の作とされる神像や室町時代の作とみられる鰐口(わにぐち)、木作りの鍬(くわ)などが残っていることから、鎌倉もしくは室町時代のどちらかに建立されたのではないかと思われる」とあります。

ちなみに、神社の名前に「鷹」の字が使われていますが、旧阿多野郷の山には、昔、鷹の巣が多くあったそうですよ。

▲参道から眺める宮之前の集落。ここで飛騨ボットAさん「正面の山の向こう側は高根町です。一之宿を出発した旅人は、目の前のこの山を越えて、猪之鼻へ行き、次の宿場・中之宿を目指しました。」

▲参道から眺める宮之前の集落。ここで飛騨ボットAさん「正面の山の向こう側は高根町です。一之宿を出発した旅人は、目の前のこの山を越えて、猪之鼻へ行き、次の宿場・中之宿を目指しました。」

鳥屋峠

小鷹神社前から県道435号線を少し進むと、同じ宮之前地内に「鳥屋(とや)峠」の入り口があります。

鳥屋峠とは、朝日町・宮之前から高根町・猪之鼻をつなぐ峠道で、かつて猟師が鳥を捕獲するために建てた小屋があったことから「鳥屋峠」と呼ばれました。

▲目の前の道は県道435号線。倉庫の手前で左方に曲がった先が、鳥屋峠の入口です。

▲目の前の道は県道435号線。倉庫の手前で左方に曲がった先が、鳥屋峠の入口です。

▲鳥屋峠の入口

▲鳥屋峠の入口

▲鳥屋峠を少し歩いてみました。この道を進むと、高根町の猪之鼻集落に至ります。

▲鳥屋峠を少し歩いてみました。この道を進むと、高根町の猪之鼻集落に至ります。

現在は車が通れるよう拡張・舗装されていますが、それでも車一台通るのにやっとの狭い林道で、奥に行くほど険しいです。最近はクマやイノシシが出るので、徒歩での山越えは避けた方がよさそうです。

鳥屋峠の入り口付近の国道沿いに、石仏が祀られていました。

▲鳥屋峠入口の馬頭観音様

▲鳥屋峠入口の馬頭観音様

▲秋神川の流れ。ダムができるまでは、このような穏やかな光景が、飛騨川との合流点まで延々と続いていました。

▲秋神川の流れ。ダムができるまでは、このような穏やかな光景が、飛騨川との合流点まで延々と続いていました。

秋神エリアといえば、今は豊かな自然環境を生かして、キャンプ場などアウトドアで人気の地域ですが、「歴史ある街道のまち」という一面も持っていたのですね。

それでは、秋神(朝日町)を後にして、次の場所へと移動しましょう。

▲Uターンしてもと来た道を走り、小瀬ヶ洞にある秋神ダムの青い橋に戻ってきました。

▲Uターンしてもと来た道を走り、小瀬ヶ洞にある秋神ダムの青い橋に戻ってきました。

再び国道361号線に入り、次は高根町へと向かいます!

<このエリアでご紹介したスポットはこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【お食事タイム】道の駅・飛騨たかね工房

高根町中洞にある「道の駅・飛騨たかね工房」で、休憩も兼ねてランチタイム!高根町の郷土食をいただきました。

再び国道361号線を走行し、権現トンネルをくぐって大きな橋を渡ると、そこから先は高根町です。高根町は、乗鞍岳と御嶽山の麓(ふもと)、長野県との県境にある飛騨高山の奥座敷です。

飛騨川沿いに走る国道を少し進むと、右手に「道の駅・飛騨たかね工房」が見えてきました。

▲高根町・中洞に「道の駅・飛騨たかね工房」があります。

▲高根町・中洞に「道の駅・飛騨たかね工房」があります。

▲道の駅の建物

▲道の駅の建物

高根町内には、食事ができる店舗が少ないため、ここで早めのランチをいただくことにしました。

食堂で【すな】と出会う

食堂に入ると、食券売り場で『高根地区の郷土食「すな」』の看板を見つけました。

▲「すな」⁉わたし気になります!

▲「すな」⁉わたし気になります!

この説明書きを見て、

シモハタ「実は私、『すな』をまだ食べたことがないのですよ」

飛騨ボットAさん「あっ!僕も同じくです。試しに食べてみましょうか!」

…ということで、すなそばを注文してみることにしました。

▲こちらが「天ぷらすなそば」です。

▲こちらが「天ぷらすなそば」です。

▲少しピンボケしていますが、箸でつまんでいるのが「すな」。

▲少しピンボケしていますが、箸でつまんでいるのが「すな」。

「すな」とは、高根町の郷土食で、塩を一切使わずに乳酸菌で赤かぶを漬けた漬物で、発酵食品です。漢字だと「酸菜」と表記します。

長谷川代官が著した『飛州志』にも登場しており、「酸菜漬(すなづけ)」という題名で、以下のように解説しています。

「本土(飛騨)の民間人が、常に用いている郷土の菜漬けである。古来よりおかずの一つで、毎年冬の10月のはじめの亥の日に、漬け込む作業を行う。菜園より菜を採って水で洗い、温かい湯にひたし、その湯気があがっているものを桶に詰めて重石を置く。ここまでは常例の漬物と同じである。しかし、塩を加えないことによって、その味は酸(す)いので酸菜漬という。」

実際に食べてみたところ、確かに酸味がありました!

味のイメージで近いものは、京漬物の「すぐき」でしょうか。飛騨人の皆さんなら「酸っぱくなった切り漬で作った、少し甘味のあるにたくもじ」をイメージしてみてください。

うま味があるので、ごはんのおともだけでなく、料理の隠し味にも使えそうです。

その他、道の駅「飛騨たかね工房」の食堂メニューには「火畑そば」があります。高根町・日和田高原で生産されたそば粉を使って作られたそばです。

▲火畑(ひはた)そば

▲火畑(ひはた)そば

高根町は江戸時代に「奥山中」と呼ばれるほどの山間部にあり、地形的に田んぼができなかったため、その代わりとして「焼畑(やきはた)」を行い、そこに稗(ひえ)や蕎麦(そば)などを植えて生産していました。

『飛州志』にも、「焼畠(やきはた)」と題して「本土(飛騨)の山奥の村里においては、田んぼが乏しいため、農業用の水がなく平地でもない土地を焼き尽くして作った畑がある。焼畠(焼畑)という」と説明してあります。切り出す生木がなく、林業の収益も得られない山奥の山野で、焼畑を行っていたようです。

現在、高根町の特産品になっている「火畑そば」は、こうした焼畑の歴史と、そばの生産地である日和田(ひわだ)の地名をかけ合わせて名付けられました。

▲飛騨ボットAさんと「天ぷらすなそば」をいただいているところ

▲飛騨ボットAさんと「天ぷらすなそば」をいただいているところ

お食事を終えた後は、売店に入ってみました!

売店

▲店内の様子

▲店内の様子

高根町内にはコンビニがないので、ここでお買い物を済ませておくことをおすすめします。店内には、高根町ならではの特産品がいろいろ売られていました。

▲先ほど食べた「すな」。お土産で購入できます!

▲先ほど食べた「すな」。お土産で購入できます!

▲「火畑そば」も販売中。高根町唯一の温泉旅館・七峰館の「温泉の素」もありました。

▲「火畑そば」も販売中。高根町唯一の温泉旅館・七峰館の「温泉の素」もありました。

▲こちらが「七峰館の湯」。自宅で温泉気分が味わえますよ。

▲こちらが「七峰館の湯」。自宅で温泉気分が味わえますよ。

この日(取材日)は8月末でしたので、高根町・日和田高原で栽培している糖度17度以上のトウモロコシ「タカネコーン」が販売されていました。

▲毎年8月のお盆前頃~9月中旬に収穫期を迎えるタカネコーン。道の駅に立ち寄ったお客さんが、次々と購入していかれました。

▲毎年8月のお盆前頃~9月中旬に収穫期を迎えるタカネコーン。道の駅に立ち寄ったお客さんが、次々と購入していかれました。

わたしのおススメはこれ。長野県木曽郡大滝村にある長野製薬さんの「おんたけトローチ」です。信州と隣接している町だからこそ…のラインナップです。

▲結構効きますよ!以前ここで見つけて以降、わたしのお気に入りです。

▲結構効きますよ!以前ここで見つけて以降、わたしのお気に入りです。

- 道の駅 飛騨たかね工房・前山さん

- 私のイチオシは「火畑そば」と「すな」です。売店でも販売しておりますので、ぜひ、ご自宅でも高根の味をお楽しみください!

- シモハタエミコ

- ここ「道の駅・飛騨たかね工房」は、高根町で唯一、品ぞろえが豊富でお食事もできる店舗です。ドライブの合間に、ぜひ立ち寄ってみてください。

江戸街道をゆく③~高根町の中之宿~猪之鼻~上ケ洞へ~

旧江戸街道の通り道「中之宿」と「猪之鼻」、口留番所が置かれていた「上ヶ洞」を探索します!

次にご紹介するのは、こちらのエリアです。

▲オレンジ色で囲ったエリアを探索します。

▲オレンジ色で囲ったエリアを探索します。

高根町中洞にある「道の駅・飛騨たかね工房」を出発し、再び国道361号線を走行して、「中之宿」に入りました。

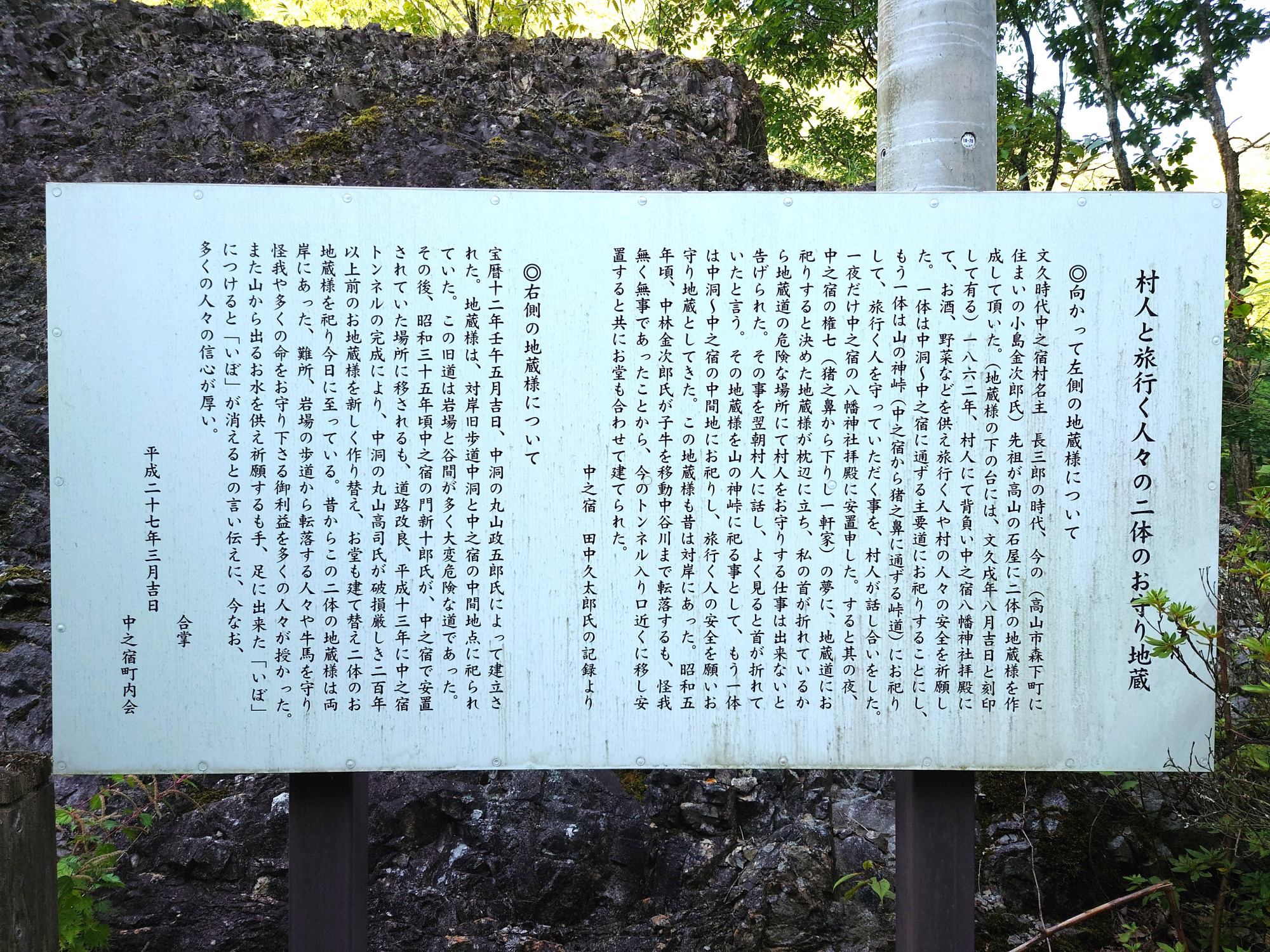

中之宿のお守り地蔵

中之宿に入って早々、飛騨川沿いのトンネル出入り口付近に、小さなお堂を見つけました。

▲中之宿トンネルの左脇にお堂があります。

▲中之宿トンネルの左脇にお堂があります。

お堂の中を覗くと、お地蔵様が祀られていました。

近くに設置されている案内板によると、「見守り地蔵」というそうです。また、別の案内板を読むと、旧道はここではなく、すぐ脇を流れる飛騨川の対岸にあったようです。

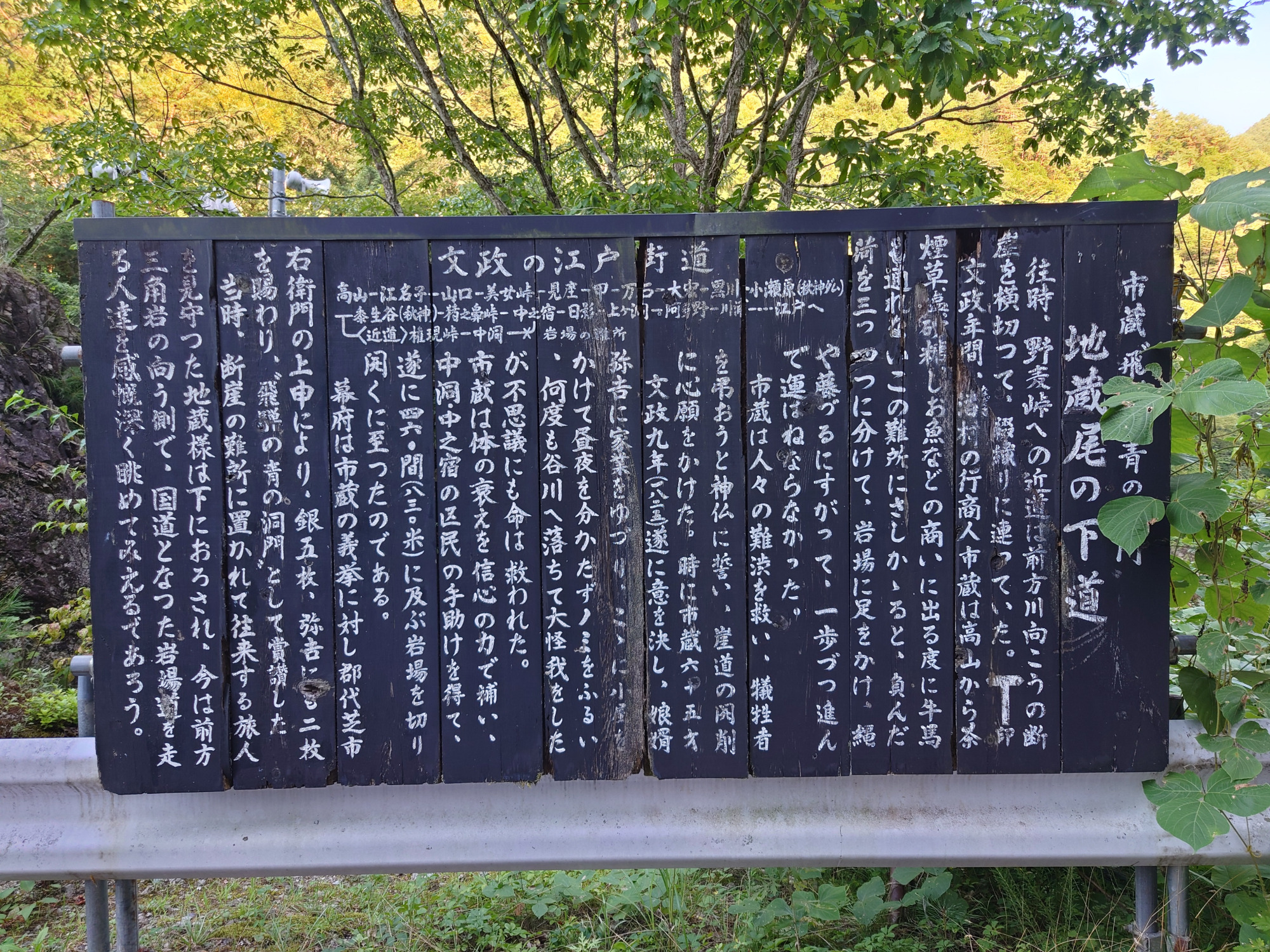

以下、説明書きの内容を要約すると――。

権現峠を越えて高根の中洞に至る道は、野麦への近道でしたが、中之宿から中之宿までの道中がかなりの難所で、断崖にかけられた綱を頼りに進まねばならず、岩場で足を滑らせて谷川に落ちる人が多かったそうです。その現状に心を痛めた渚村(現・久々野町渚)の行商人・市蔵は、一念発起して、家業を娘婿の弥吉に託し、この地にこもって自らノミをふるい、岩場を手作業で削り続け、約830メートルにわたる洞門をつくりました。時の郡代・芝市右衛門は、市蔵のこの偉業を称え、市蔵父子に銀を賜ったとのことです。

▲「洞門」についての説明書き。重機のない時代に手作業で洞門をつくったとは…すごい偉人がいたんだ!と驚きました。

▲「洞門」についての説明書き。重機のない時代に手作業で洞門をつくったとは…すごい偉人がいたんだ!と驚きました。

また、旅の安全を願う人々によって、対岸の旧道にお地蔵様が祀られたそうです。

▲お守り地蔵の由来

▲お守り地蔵の由来

やがて昭和時代になると、国道361号線が開通し、さらに平成時代には中之宿トンネルがつくられ、かつての難所は安全に走行できる道路に生まれ変わりました。

この時、現在の場所にお地蔵様が移されたそうです。

▲この場所に移動する際、風化したお地蔵さまは作り直され、お堂も新たに建てられました。この中に二体のお地蔵様が祀られています。

▲この場所に移動する際、風化したお地蔵さまは作り直され、お堂も新たに建てられました。この中に二体のお地蔵様が祀られています。

地元の人々が残してくれた説明書きのおかげで、江戸街道の歴史について、また一つ新たに知ることができました。

猪之鼻の集落

秋神編で何度も登場した高根町の集落「猪之鼻(いのはな)」にも、ちょっと立ち寄ってみることにしました。

▲中之宿にある道標。猪之鼻は、国道361号線から横道にそれた所にあります。

▲中之宿にある道標。猪之鼻は、国道361号線から横道にそれた所にあります。

中之宿トンネルを抜けて少し進んだところに、猪之鼻集落へと通じる「猪之鼻線」の入口があったので、右折して進みました。

▲猪之鼻線の様子。舗装されていますが、カーブが多く、道幅も狭いです。

▲猪之鼻線の様子。舗装されていますが、カーブが多く、道幅も狭いです。

山道をどんどん上がって、ようやく猪之鼻の集落に到着しました!

▲猪之鼻

▲猪之鼻

秋神と猪之鼻の間は山で隔たれているため、車だと距離的にものすごく遠く感じるのですが、地図を見るとすぐ隣り合わせ。だから峠道がつけられたのですね。

徒歩で山越えする旅人の感覚でみると、一之宿&宮之前~猪之鼻~中之宿のルートは、安心して歩ける最短の道だったのです。

▲猪之鼻集落より先は、道がかなり細く険しくなるので、ここでUターンすることにしました。

▲猪之鼻集落より先は、道がかなり細く険しくなるので、ここでUターンすることにしました。

▲猪之鼻集落と中之宿の間の道沿いある祠(ほこら)。中にはお地蔵様が祀られていました。

▲猪之鼻集落と中之宿の間の道沿いある祠(ほこら)。中にはお地蔵様が祀られていました。

猪之鼻道を下りて、再び国道361号線を走ります!

ダム湖に沈んだ集落

さて、高根町を走行していると、途中、大きなダムに出会います。高根第一・第二ダムです。

▲高根第一ダムのダム湖「高根乗鞍湖」

▲高根第一ダムのダム湖「高根乗鞍湖」

ダム湖に沿って国道が通っているため、ドライブしながら周辺の四季折々の風景を楽しむことができます。

ですが、その湖の底には、かつて街道筋だった2つの集落が沈んでいます。

▲高根第二ダムの近くにある道後神社の鳥居。水没した大古井集落の神社で、上ヶ洞の道後神社と合祀した後、ダム湖を見下ろすこの地に跡宮が置かれました。

▲高根第二ダムの近くにある道後神社の鳥居。水没した大古井集落の神社で、上ヶ洞の道後神社と合祀した後、ダム湖を見下ろすこの地に跡宮が置かれました。

高根町の高根第一ダム・高根第二ダムは、飛騨川の最上流に建設された水力発電ダムで、1968~1969年(昭和43~44年)に完成しました。この工事によって、高根町内の「日影」「大古井」の2つの集落がダム湖に沈んでいます。また、「下之向」では、水没は免れたものの、生活の基盤だった共同牧場がダム建設で運営できなくなったため、全戸転出しました。

『高根村史』によると、ダムで消えた下之向・日影・大古井の集落は、中之宿と上ケ洞の間にあり、昔はこれらの集落に旧道が通っていたそうです。

上ケ洞の道後神社

やがて車は、高根町の中心地・上ケ洞(かみがほら)に到着しました。

▲上ヶ洞の旧道。この道の突き当り付近(七峰館の周辺)に、「口留番所」があったようです。

▲上ヶ洞の旧道。この道の突き当り付近(七峰館の周辺)に、「口留番所」があったようです。

上ケ洞の地名の由来ですが、『斐太後風土記』によると、「道後神を祀っている村なので、神ケ洞と称されている」とあります。

昔、地方に派遣された役人(「按察使」など地方を巡察した古代の官使)が、東山道(官道)を通って飛騨入りした後、この村を訪れ、次に信濃国へと向かう際に、この地の産土神・道後神を参拝し、「険しい難所が数多くある峠道を、どうかつつがなく無事通れますようお守りください」と祈ったそうです。そこから「神ケ洞」と言われるようになり、「神」が「上」に転じて、「上ケ洞」と表記されるようになりました。

その後、江戸時代になると、信濃国との国境の要所である上ケ洞に「口留番所」が置かれました。

道後神社

さて、上ケ洞の地名の由来に出てくる産土神・道後神が祀られている「道後神社」を見つけたので、立ち寄ってみることにしました。

▲高根派出所の横に、道後神社へと続く参道があります。

▲高根派出所の横に、道後神社へと続く参道があります。

▲道後神社の鳥居

▲道後神社の鳥居

▲拝殿。神様へのご挨拶も兼ねてお参りしました。

▲拝殿。神様へのご挨拶も兼ねてお参りしました。

『高根村史』によると、古代、高根地内の官道が通っていた付近に「道後山」(道河とも書く)という大山があり、その山の神「道後神」を祀ったことが始まりだそうです。

道後山は、上ケ洞村・大古井村・日影村の三村の入会山(いりあいやま・共同で管理利用する山)で、古くはこの三村は「道後村」と呼ばれていました。

ちなみに、古代には、官道で飛騨入りした際の飛騨国の入口にあたる「下原」(現在の下呂市金山町下原)は「道の頭(かしら)」と言われ、一方、飛騨国の出口にあたるこの地域は「道の後(しり)」と呼ばれていました。特に「道の後」であるこの地は重要視されており、道後神をお祀りしていた村を「神ヶ洞」(現・上ケ洞)といい、旅人はこの社にお供え物をして祈りをささげ、道中の安全を願い、険しい山道を登ったそうです。

『斐太後風土記』にも、日影・大古井・上ケ洞の三村はもとは一つの村で道後村であり、道後神が産土神の村だと記されています。

道後神について、飛騨ボットAさん曰く「道後神とは、古来諸国に通じる官道の国境・道後(みちしり)の険所に、往来手向神(たむけのかみ)として鎮祭された神様らしいですよ」と。

大古井の集落にもあったという道後神社(大古井道後神社)は、高根ダムの建設にともない、ここ上ケ洞の道後神社に合祀されました。

▲道後神社の境内から眺める上ケ洞の集落

▲道後神社の境内から眺める上ケ洞の集落

現在の道後神社は、上ケ洞集落の高台にある、ごく普通の小さな鎮守ですが、実は「道後神」という土着の神をお祀りした、歴史ロマンあふれる神社でした。

今まで知らなかったディープな歴史を発見することができて、いやー驚きました。

<このエリアでご紹介したスポットはこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【高根の秘湯】塩沢温泉「七峰館」でひと休み

湯元は、古い書物でも紹介されている温泉です!高根町唯一の温泉旅館「七峰館」をご紹介します

上ケ洞を散策していたら、集落の東端の高台にある建物が目に入りました。「塩沢温泉・七峰館」です。

▲国道361号線から見た七峰館

▲国道361号線から見た七峰館

実は、七峰館のお湯は、昔の旧道沿い(高根の池ヶ洞を横断する塩沢廻りのルート)に湧き出ていた温泉の湯元から引いています。

場所は、上ヶ洞集落の近くを流れる「塩蔵川」(しおぞうがわ)を少しさかのぼった所にあるのですが、この湯元と思われる場所について、『飛騨国中案内』にはこう記されています。

「黍生(現・高根町黍生集落)より手前に【鹽藏】(塩蔵・しおぞう)といふ所あり、此鹽藏と申にも民家一軒あり、此の家の下の處に温泉一か所あり、能き湯にて候へとも、其儘(そのまま)はぬるく候、居風呂に焼入候て能く候。」

江戸時代、(高根町の)池ヶ洞から黍生へ抜ける道の途中に「塩蔵」(現在は「塩沢」と表記)と呼ばれる所があり、塩蔵地区の民家の下方にある塩蔵川の河原に、温泉が湧き出ていたようです。湯はぬるめで、入浴する場合は、湯を汲み上げてかまどで沸かす必要がありました。

古くから存在が知られていた温泉ですが、山奥の谷にあるため、悪天候で湯口が荒れたり、雨で谷が荒れて場所が変わることが多々あり、昔は入浴というより、街道の目印になっていたようです。

▲七峰館のお湯は、含二酸化炭素ーナトリウム・カルシウムー炭酸水素塩の温泉で、美肌効果があると言われています。

▲七峰館のお湯は、含二酸化炭素ーナトリウム・カルシウムー炭酸水素塩の温泉で、美肌効果があると言われています。

七峰館は、昭和57年(1982年)、旧高根村(現・高根町)の森林組合が、山林の仕事をしている人々の休養のために建てた施設で、現在は温泉旅館として営業しています。

「塩沢温泉」の読み方について、高根村時代は「塩沢」と書いて「しおぞう」と読んでいました。当時は、古い時代の読み仮名を用いていたものと思われます。

また、建物の正面、飛騨川を挟んだ対岸に「七つの峰の山」があり、その山にちなんで館名が「七峰館」と名付けられました。

七峰山については、明治~昭和時代の飛騨の郷土史家・岡村利平氏の著書『飛騨山水』の中で、「上ヶ洞の南、阿多野川(現・飛騨川)を隔てて七峰山あり。里俗を【ひげた山】(髭多山)といふ」と紹介されています。

では、七峰館に入ってみましょう!

▲七峰館の入口

▲七峰館の入口

▲館内の様子

▲館内の様子

入館早々、最初に目に飛び込んできたのは、ロビーの窓から見える大自然の風景でした。

▲窓から望む絶景。山が近くて圧倒されます。眼下を流れるのは飛騨川です。

▲窓から望む絶景。山が近くて圧倒されます。眼下を流れるのは飛騨川です。

▲ロビーの椅子は全て、窓の方に向けて置かれています。「当館をご利用の際には、この雄大な景色を眺めながら、日常を忘れて、のんびりくつろいでいただきたいです」と七峰館の副支配人・桂木さん。

▲ロビーの椅子は全て、窓の方に向けて置かれています。「当館をご利用の際には、この雄大な景色を眺めながら、日常を忘れて、のんびりくつろいでいただきたいです」と七峰館の副支配人・桂木さん。

さて、七峰館では日帰り入浴ができます!

【日帰り入浴】

▲フロントに掲げられている営業時間と入浴料金。最終入浴は17:30までです。

▲フロントに掲げられている営業時間と入浴料金。最終入浴は17:30までです。

※入浴の受付は、1階ロビーのフロントにて承ります。

※日帰り入浴の定休日は、毎週水曜日です。

※お盆や連休の時期は大変混み合うため、入浴を少し待っていただく場合もありますので、ご了承ください。

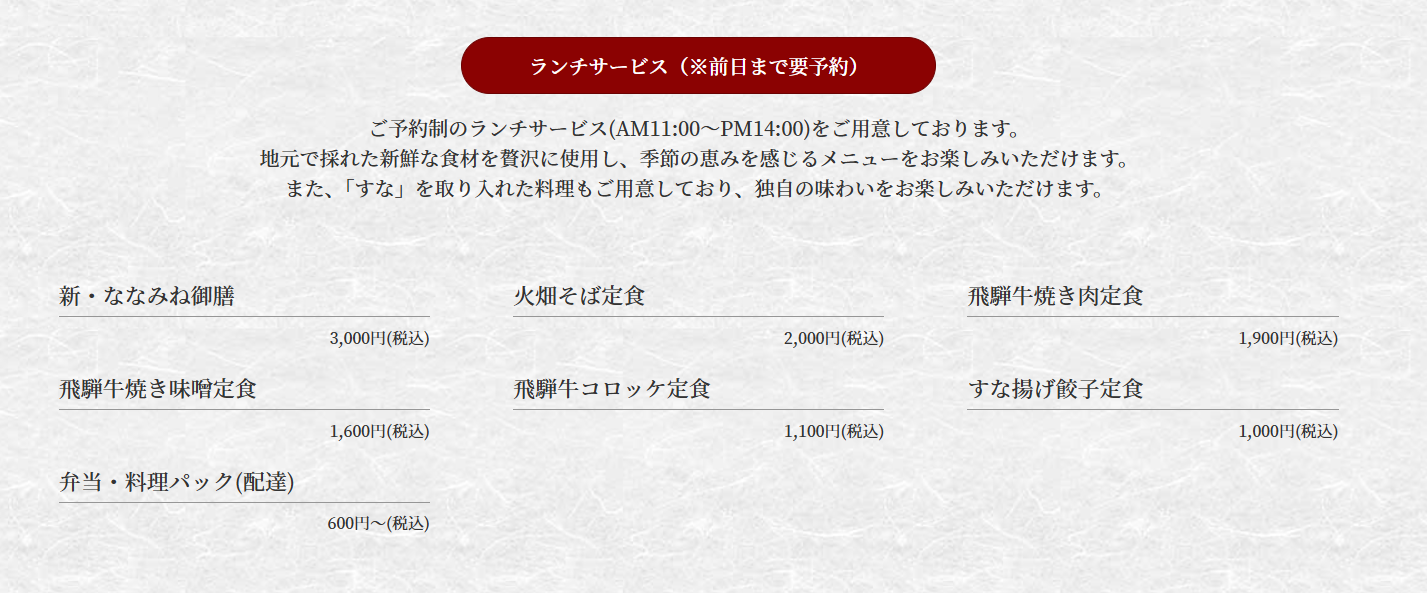

さらに、ランチや宴会も承っています!(どちらも要予約)

【ランチメニュー】

▲「七峰館」公式サイトより

▲「七峰館」公式サイトより

※前日までにお電話でご予約ください。予約電話の受付時間は、10:00~17:30です。

※予約時に「日時」「人数」「メニュー」をお知らせください。

※詳細については、予約時のお電話にてご相談ください。

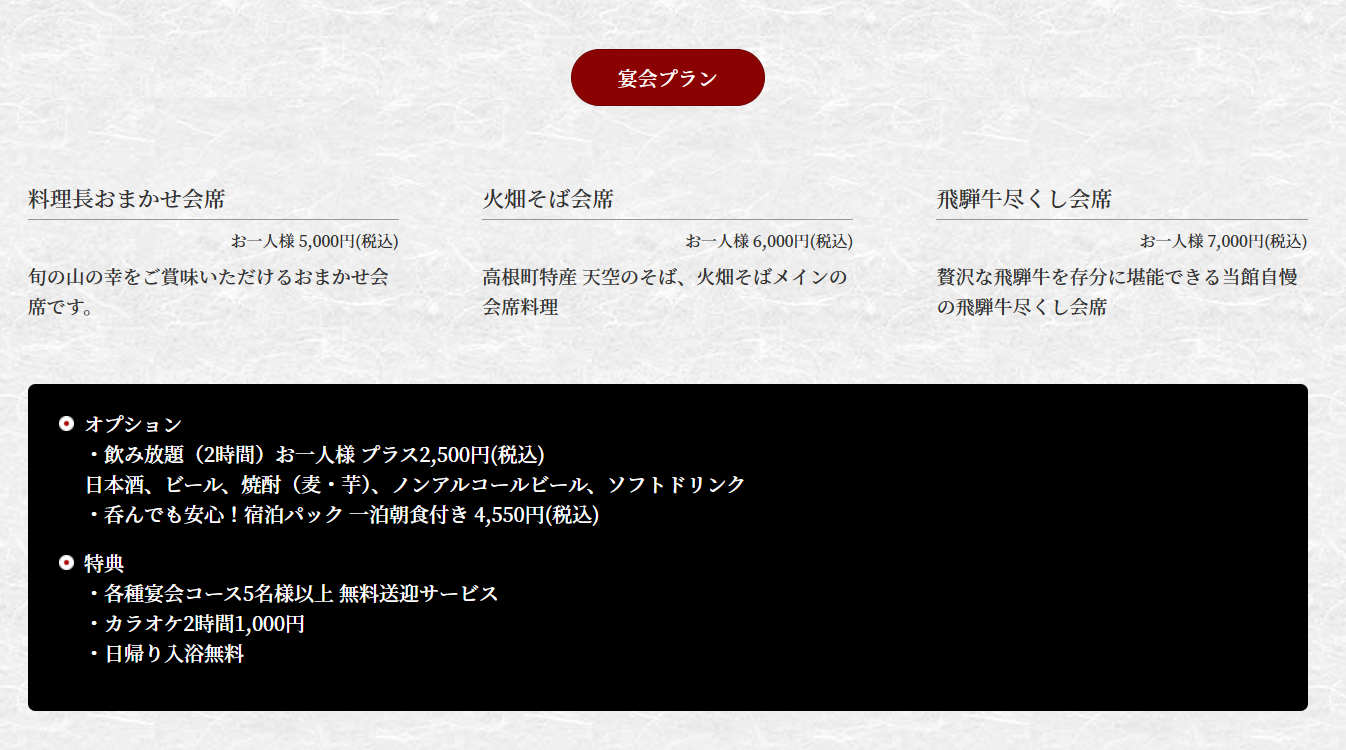

【宴会プラン】

▲「七峰館」公式サイトより。こちらは、高山市内の老人会など地元の団体の懇親会等でよくご利用いただいているそうです。

▲「七峰館」公式サイトより。こちらは、高山市内の老人会など地元の団体の懇親会等でよくご利用いただいているそうです。

※ご予約はお電話でお願いします。予約電話の受付時間は、10:00~17:30です。

※ご予約の際に「日時」「人数」「プラン名」などをお知らせください。

※プラン特典の無料送迎サービスなど、宴会に関する詳細については、予約時にご相談ください。

高根町唯一の温泉施設「七峰館」。

宿泊してのんびり過ごすのもいいですが、事前にランチを予約して日帰り入浴を愉しむのもよさそうですね!

▲お湯をチェックする飛騨ボットAさん

▲お湯をチェックする飛騨ボットAさん

- 七峰館・桂木さん

- 当館の温泉は美肌効果があり「美人の湯」としておすすめです!また、自然豊かな所なので、大自然の中で癒しを求める方には最適だと思います。当館のロビーから見える雄大な景色は、私もお気に入りです。

- シモハタエミコ

- ふだん山を見慣れた地元民の私も、七峰館さんのロビーから見える山の風景には圧倒されました。ここの温泉の湯は泉質がよく、お肌がつるつるになりますよ。日常を忘れてのんびり過ごしたい方におすすめです!

江戸街道をゆく④~高根町・野麦と日和田~

いよいよ国境の地へ!野麦峠と高峰峠、それぞれのルートに残る旧跡を探索します。

最後にご紹介するのはこちら!

▲オレンジ色で囲っているエリアをご案内します。

▲オレンジ色で囲っているエリアをご案内します。

私たちは上ケ洞を出発して、再び国道361号線を走行しました。

途中、上ケ洞集落から少し進んだところで、「野麦峠」方面へ行く道(県道39号線)の入口が見えてきました。

▲正面の大きな橋は「高嶺(たかね)大橋」です。ここは日和田方面と野麦方面の分岐点。このまま国道を直進すれば日和田へ、左折すると野麦へ行きます。

▲正面の大きな橋は「高嶺(たかね)大橋」です。ここは日和田方面と野麦方面の分岐点。このまま国道を直進すれば日和田へ、左折すると野麦へ行きます。

ここで左折して県道に入り、野麦峠方面に行ってみることにしました。

阿多野郷と野麦峠

県道39号線に入り、道なりにまっすぐ進みます。

▲国道39号線に入ってすぐ、「野麦峠まで19㎞」の看板がありました。

▲国道39号線に入ってすぐ、「野麦峠まで19㎞」の看板がありました。

山の中の道をどんどん走り続けていると、視界がパッと広がり「阿多野郷」という集落にたどり着きました。

▲ 阿多野集落にて。正面奥に見えるのは乗鞍岳です。ここ阿多野郷は、乗鞍岳の南麓に位置しています。乗鞍がとても間近に感じられます。

▲ 阿多野集落にて。正面奥に見えるのは乗鞍岳です。ここ阿多野郷は、乗鞍岳の南麓に位置しています。乗鞍がとても間近に感じられます。

「旧益田郡阿多野郷」の郷名と同じ名を持つこの集落について、『飛騨国中案内』には次のように記載されています。

「益田郡阿多野郷の中を流れる川の源(みなもと)の村なので、阿多野河(ごう)村と言うようになったのではなかろうか」と。

この川とは、現在の飛騨川です。古い時代には、飛騨川は「阿多野川」と呼ばれていました。その源流にあたる集落なので、「河」(ごう)という字をあてて「阿多野河」とし、「阿多野河村」という地名になったようです。現在は「阿多野郷」と表記します。

江戸時代には、ここ阿多野郷から日和田へと通じる峠道があったそうです。

昭和時代に自動車が通れる道路(国道や県道)ができてからは、川沿いを走る国道や県道がメインになりましたが、昔の主要道は、山の中を通る峠道でした。

さて、このまま県道を進むと、阿多野郷集落-野麦集落-野麦峠へと至りますが、ここでUターンすることにしました。

▲県道39号線。このまま直進すると、野麦集落にたどり着きます。野麦からさらに奥に進むと、長野県との県境・野麦峠の頂へと至ります。

▲県道39号線。このまま直進すると、野麦集落にたどり着きます。野麦からさらに奥に進むと、長野県との県境・野麦峠の頂へと至ります。

来た道を戻り、再び国道361号線に出てきました。次は日和田へと向かいます!

日和田へ

高根町の日和田地区は、御岳山の北麓に位置し、長野県との県境にある地域です。標高1,200~1,300mの高原にあるため、夏でも爽やかで過ごしやすいのが特徴です。

古くから、信濃国の旧開田村と隣接していることから、経済や文化の面で高山よりも信州とのつながりが深く、飛騨国でありながらも信州の気風を感じさせる独自の文化を培ってきました。

江戸時代には、日和田村と小日和田村の2つの集落があり、今も大字(地区)として残っています。

「日和田」という地名の由来ですが、『飛騨国中案内』によると、「古来から檜(ひのき)を伐採して信濃国に売り出していて、特に檜皮(ひわだ・ヒノキの皮)をよく剝き取って売り出していたことから『檜皮村』と名付けられた」と記されています。檜皮(ひわだ)から日和田(ひわだ)へと表記が転じたようです。

江戸街道の日和田ルートは、上ヶ洞-阿多野郷-日和田-小日和田-長峰峠-信州・開田高原と進み、信州で木曽福島につながります。

現在は国道361号線が整備されており、旧道とは別に新しくできたこの道路を使って、楽に県境の長峰峠を越えられるようになりました。

日和田の木曽馬と馬大尽(うまだいじん)

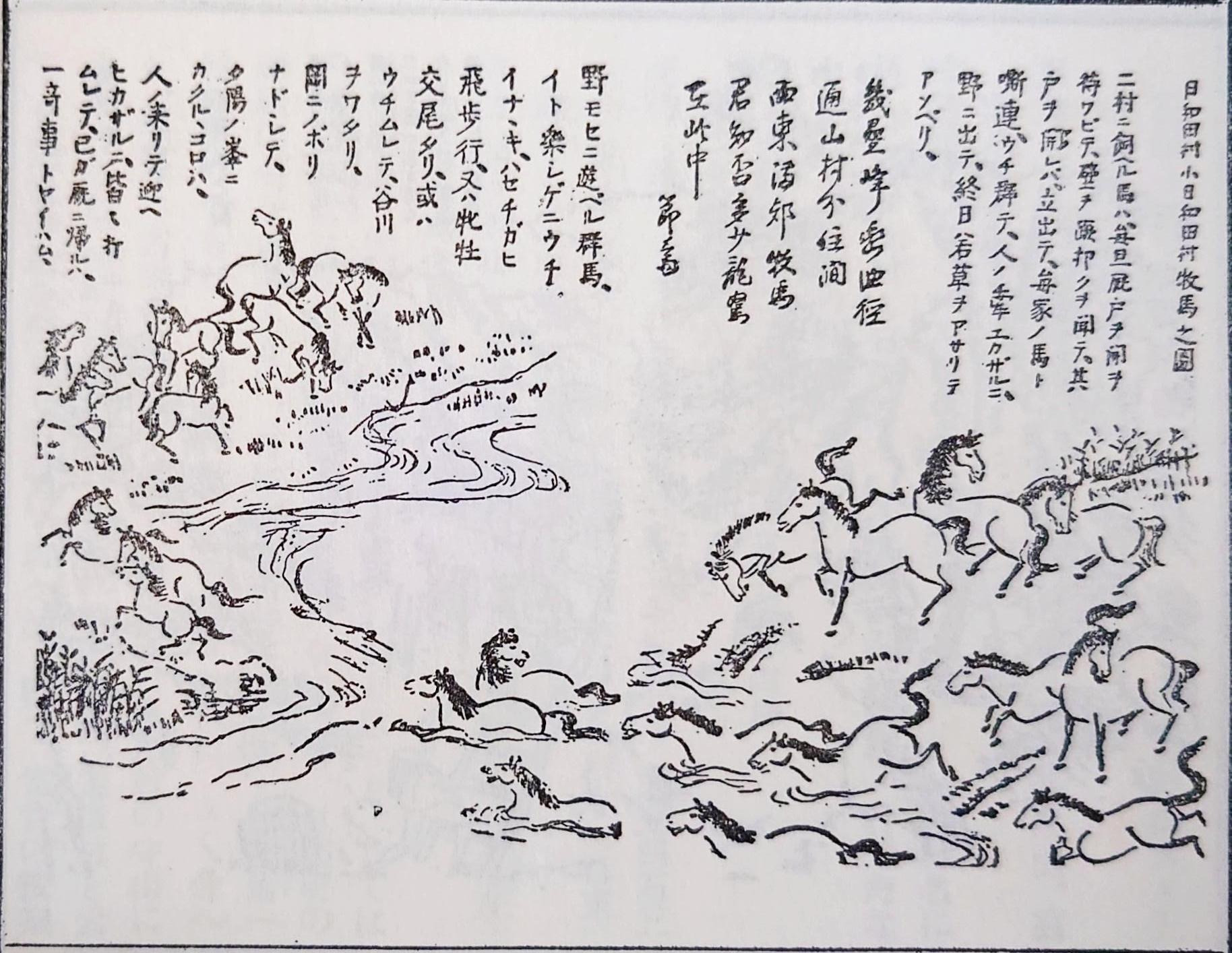

日和田といえば、『斐太後風土記』にこんな絵が載っています。

▲『斐太後風土記』より

▲『斐太後風土記』より

この絵に添えられた文章を読むと、次のように書かれています。

「日和田、小日和田、両村で飼っている馬は毎朝、厩(うまや・馬小屋)の戸を開けるのを待ちわびて、板壁を蹴る。飼い主がその音を聞いて戸を開ければ、馬は早速、厩から走り出て近所の家の馬と嘶(いなな)きあい(=鳴き合い)、群れ合って、人が牽(ひ)き出さないのに野に出て、終日若草をあさって遊んでいる。野山に遊ぶ群馬は、とても楽しそうに嘶き飛び交い、または雌雄自由に交尾し、あるいは群れになって谷川を渡り、小高い丘に登って遊んでいるが、夕日の峯(みね)にかかる頃ともなれば、家の人が迎えにも来ないのに、どの馬も互いに近隣で群れあってそれぞれ自分の厩に帰っていく様子は本当に不思議である。」

馬が外で自由に遊び、日暮れになると家に戻ってくる…という、何とも雄大で牧歌的な光景が描かれています。また、馬たちの自由でのびのびとした様子から、飼い主から愛情をもって大切に育てられてきたことが伝わってきます。

実は、日和田地区は古くから馬の飼育が盛んなところでした。

平安時代末期、信濃源氏の武将・木曽義仲の養父である中原兼遠が、この日和田の地に木曽馬の飼育場を築いたことが始まりと言われています。

その後、江戸時代になると、日和田の庄屋である原家が馬小作をまとめて「馬大尽」(大尽・だいじん=富豪)となり、原家は昭和の初め頃まで、大馬親方の大地主として栄えました。

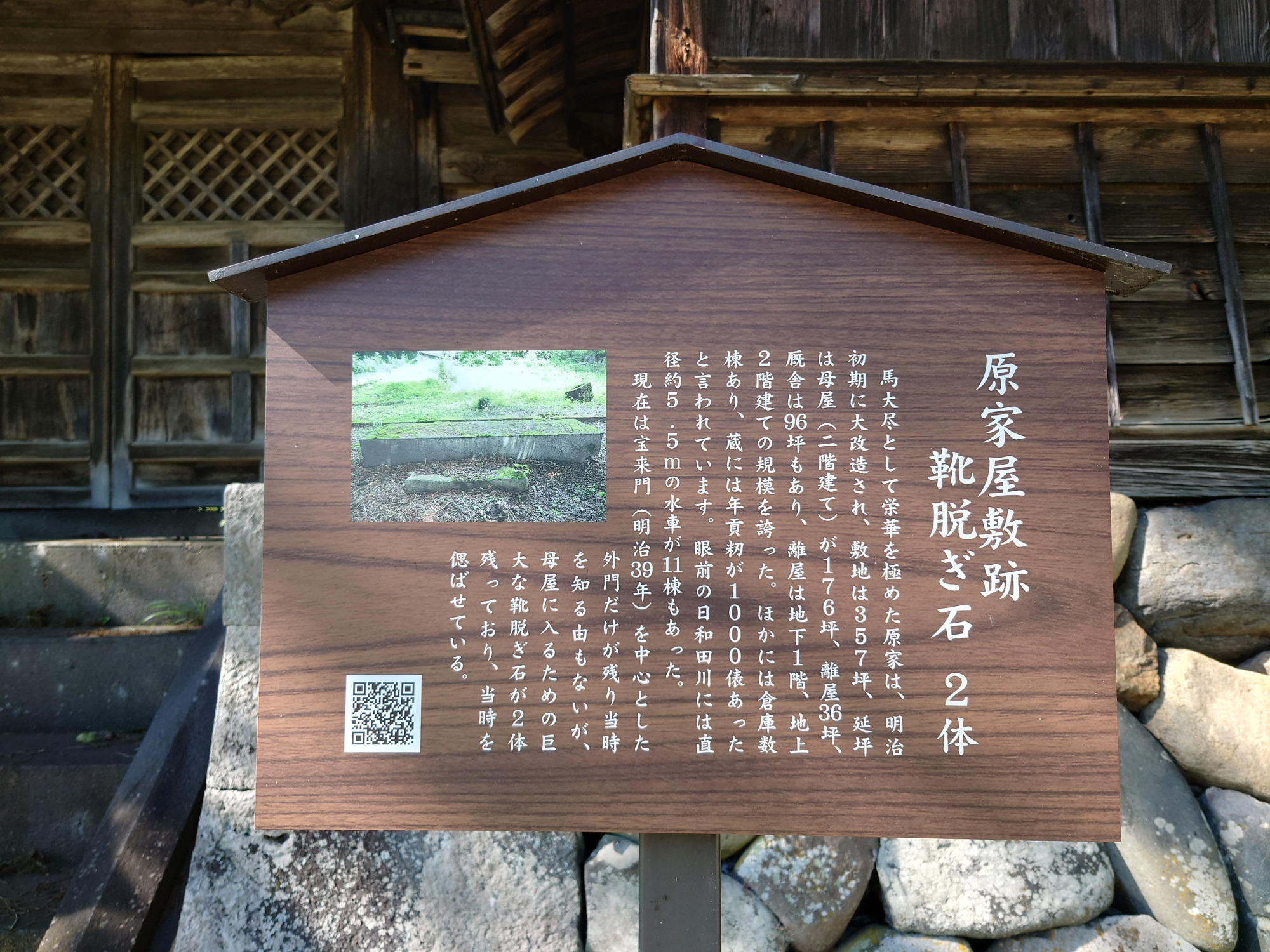

その原家の屋敷跡が、今も残っています。

▲原家の宝来門。馬大尽として栄華を極めましたが、今はこの門だけが残っています。

▲原家の宝来門。馬大尽として栄華を極めましたが、今はこの門だけが残っています。

門の内側へ回ってみると、かつて屋敷があった辺りは、空き地になっていました。

▲門の内側の様子。

▲門の内側の様子。

▲目の前の長方形の石は、原家屋敷跡の「靴脱ぎ石」です。母屋に上がる時、ここで靴を脱いだそうです。石の大きさから、屋敷もかなり広くて立派だったことがわかります。

▲目の前の長方形の石は、原家屋敷跡の「靴脱ぎ石」です。母屋に上がる時、ここで靴を脱いだそうです。石の大きさから、屋敷もかなり広くて立派だったことがわかります。

明治時代に入ると、日和田の馬は軍馬として使われるようになり、原家はますます繁栄を極めました。最盛期には親馬が1,700頭、小作馬も合わせると3,000頭もの馬を所有していたそうです。日和田の馬は丈夫だったため、高く売れたようです。

しかし、昭和時代に入ると、社会の様相も大きく変わり、原家はその役目を終えて静かに幕を閉じました。

そんな原家跡地の石垣の上に、石の仏様が安置されています。

▲原家屋敷跡にある石仏。馬に乗った騎座金剛大日如来像です。

▲原家屋敷跡にある石仏。馬に乗った騎座金剛大日如来像です。

原家跡地だけでなく、ここ日和田地区には、各地に石仏が点在しており、地元の人々によって大切に祀られています。

▲屋敷跡の裏に安置されてある石仏さま

▲屋敷跡の裏に安置されてある石仏さま

集落の人々だけでなく、道行く旅人たちのことも、これらの石仏は見守ってこられたのでしょうね。

木曽へと続く道

原家跡地の前の山を見て、「あの山の向こう側が、おそらく小日和田だと思います。」と、飛騨ボットAさんがつぶやきました。

▲正面の山を越えた先に、小日和田集落があるとのこと。

▲正面の山を越えた先に、小日和田集落があるとのこと。

原家の門の真ん前から、山の方に向かってまっすぐ伸びる一本道があります。その道を飛騨ボットAさんは歩き始めました。

▲「この辺りに峠道があるはず…」と、キョロキョロ探しながら歩く飛騨ボットAさん。

▲「この辺りに峠道があるはず…」と、キョロキョロ探しながら歩く飛騨ボットAさん。

この道の突き当りで、雑草がしげる山道を見つけました。

▲動物除けの柵が設置されている道の入口。原家屋敷跡の門からまっすぐ直進した先にありました。

▲動物除けの柵が設置されている道の入口。原家屋敷跡の門からまっすぐ直進した先にありました。

飛騨ボットAさん曰く、「これが前坂峠の入口と思います!」とのこと。

前坂峠とは、日和田と小日和田の各集落をつなぐ峠道で、信州・木曽を目指す人々は、この前坂峠を通って日和田から小日和田に入り、小日和田からさらに長峰峠を通って、信濃国・開田村へと向かいました。

このルートは古代の官道でもあり、古くは「鎌倉街道」と呼ばれました。『飛騨国中案内』にも「この日和田通は昔よりの本道なり」と記されています。

▲日和田集落の風景。川沿いの蕎麦畑では、可憐な白い花が咲いていました。

▲日和田集落の風景。川沿いの蕎麦畑では、可憐な白い花が咲いていました。

さて、無事に日和田にたどりついたところで、私たちの歴史探索「江戸街道をゆく」ドライブ旅は、これにて終了です。ここまで約70kmを走行しました。

この先は、ぜひ、皆さまの目で・耳で・足で、探求してみてください!

<このエリアでご紹介したスポットはこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

まとめ・参考資料・協力

「江戸街道をゆく・旧益田郡阿多野郷の歴史探索」いかがでしたか?

飛騨地方の旧街道について、実は高山市民の私でも知らないことがたくさんあり、「もっと詳しく知りたい」と関心をもったのが、今回の記事執筆のきっかけでした。

その後、飛騨ボットAさんの協力を得て、実際にこの地域(旧阿多野郷)を深掘りしてみると、様々な発見があり、おおいに興味がそそられました。しかし、その一方で、これはキチンと記事にして記録し、後世に伝えていかなくてはいけないことだと感じました。

人が歩かなくなった峠道はやがて廃れて、自然の中に埋もれて消えていくように、かつて人がいたという歴史も記憶も、それらを後世に伝える者がいなければ、自然消滅してしまいます。

だからこそ、飛騨ボットAさんは、各地に残る伝承や旧跡を発信されているのですが、私もこの記事を通して、その一端を担えたら…と思いました。

飛騨高山の奥座敷、旧益田郡阿多野郷は、自然豊かな美しい地域です。険しい山並みの中にあるからこそ、あまり人に知られず、ひっそりと守り継がれてきた歴史や文化があります。

ぜひ、この地域を訪れてみてください。きっと古き良き日本の原風景に出会えるはずです。

▲飛騨ボットAさんとハイチーズ!

▲飛騨ボットAさんとハイチーズ!

<参考文献>

・『飛州志』長谷川忠崇

・『飛騨国中案内』上村木曽右衛門

・『斐太後風土記』富田禮彦

・『飛騨山水』岡村利平

・『朝日村史』朝日村

・『高根村史』高根村

・『わたしたちのたかねむら』高根村教育委員会

・『高山市史 街道編』上・下 高山市教育委員会

・『飛州志 現代語訳』堀尾雄仁

・『消えゆく飛騨の峠道』木下喜代男

<協力>

・飛騨関連資料bot

<今回ご紹介した全スポットはこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

ライタープロフィール

- シモハタエミコ

- 生まれも育ちも飛騨高山。生粋の飛騨弁ネイティブです。お車だけでなく公共交通機関で高山に来てくださった方も楽しめる観光情報を中心にお伝えします。また、ニッチなお散歩コースもご紹介します。

実は30年ほど前に、高根の上ヶ洞に4年間住んでいました。ダム沿いの旧道を通った頃を思い出し、とても懐かしかったです。