【高山の日本遺産】飛騨国府に残る中世・室町時代の建造物、その魅力を探る!高山市国府町/飛騨安国寺と3社2寺を巡る歴史散策

高山市国府町を流れる荒城川の流域(荒城郷)は、豊かな自然の中に古くからの歴史と文化が息づく地域で、「日本遺産」の構成文化財となっている中世寺社建築があります。この記事では、荒城郷の歴史的魅力と、飛騨で唯一の国宝建築を有する安国寺について、さらに、美しい景観の中に点在する神社仏閣を巡る散策ルートをご紹介します。

「日本遺産」って何?飛騨高山で脈々と受け継がれる匠(たくみ)の物語

文化庁「日本遺産」と、日本遺産に認定された「飛騨匠の技とこころ-木とともに、今に引き継ぐ1300年」のストーリーについて解説します。

「日本遺産」とは

「日本遺産(Japan Heritage)」とは、文化庁が行っている事業。日本の各地域に点在している歴史遺産に焦点を当て、その遺産の歴史的経緯や、今も継承されている伝統文化や風習、歴史的特色や魅力などをまとめたものを「ストーリー」とし、それらを「日本遺産(Japan Heritage)」として認定しています。そして、このストーリーを語る上で重要となる「有形・無形の様々な文化財群」について、これらを総合的に活用する取り組みを支援しています。

現在(令和7年度)、全国で105のストーリーが「日本遺産」として登録されています。

高山市においては、平成28年(2016年)に 「飛騨匠の技とこころ―木とともに、今に引き継ぐ1300年―」というストーリーが日本遺産に認定されました。

▲この動画の後半で、国府町の中世の建造物が登場します。

古代から現代へと続く、木とともに受け継がれてきた飛騨匠のストーリー

高山市はその面積の92%を森林が占めており、古来から豊富な森林資源に恵まれ、良質の木材が多く採れる地域でした。

こうした環境の中で暮らしてきた飛騨の人々は、木と親しみ、高度な木工技術を培ってきました。

高山市久々野町の堂之上遺跡から発掘された縄文時代の住居跡からは、ホゾ穴が施された木材(柱)が見つかっています。釘を使わずに木材を組む技術が、すでに存在していたと考えられます。

やがて飛鳥時代に入ると、朝廷は「租庸調」という税制を全国で実施しますが、飛騨国だけは特別に「飛騨工(ひだのたくみ)」制度が敷かれました。税を納める代わりに、各里から10人ずつ、年間約100人の「匠丁」(=木工技術者/「しょうちょう」や「たくみのよぼろ」ともいう)を都へ派遣し、寺社や宮殿の建築に従事させました。

その匠丁が、後に「飛騨匠(ひだのたくみ)」と呼ばれる木工技術者へとつながっていきます。

養老2年(718年)に制定された『養老令賦役令』の「斐陀(ひだ)国条」には、庸・調といった税を免除する代わりに、里(50戸)ごとに匠丁8人と炊事係2人を出し、里に残った者は匠たちの食糧を作って都へ運ぶよう定められていました。

▲位山道。都に向かう飛騨人たちが通った古道です。(高山市一之宮町)

▲位山道。都に向かう飛騨人たちが通った古道です。(高山市一之宮町)

飛騨匠の腕の確かさと仕事ぶりは、当時の都人の目にとまり、和歌や文学作品にも登場するようになります。

たとえば、『万葉集』に収められている「かにかくに物は思わじ飛騨人の打つ墨縄のただ一道に」(あれこれと迷いはするまい飛騨人が木材に引く墨縄の線のようにただ一筋に思おう)という恋歌や、『今昔物語集』の「絵師・百済川成(くだらのかわなり)が飛騨匠と腕を競い合った話」などが有名です。

▲滋賀県甲良町の西明寺の本堂。鎌倉時代に飛騨匠によって建てられました。同じく飛騨匠が建てた三重塔とともに「国宝」に指定されています。(2015年秋・筆者撮影)

▲滋賀県甲良町の西明寺の本堂。鎌倉時代に飛騨匠によって建てられました。同じく飛騨匠が建てた三重塔とともに「国宝」に指定されています。(2015年秋・筆者撮影)

やがて鎌倉時代に入り、武士が政権を握り、古代律令制度が終わりを迎えると、飛騨工制度は消滅していきます。

しかし、飛騨匠たちは都で長年培ってきた技を生かし、地元の飛騨国内でも、多くの寺社を建築しました。中世に飛騨の中心地だった国府盆地には、今もこの時期に建てられた建造物が残っていて、日本遺産の「中世寺社建造物群」に認定されています。

戦乱の世が終わり、時代は中世から近世へ。江戸時代に入ると、飛騨匠は活躍の場をさらに広げ、寺社建造だけでなく、高山城や町家の建築、祭り屋台の製作などにも携わるようになりました。

▲日下部民藝館(飛騨高山観光公式サイト提供)

▲日下部民藝館(飛騨高山観光公式サイト提供)

さらに、飛騨春慶や一位一刀彫を製作する職人たちの間にも、「木の性質を見極め、その美しさを引きだす」という匠の精神が受け継がれ、芸術性の高い工芸品が作られていきます。

▲飛騨春慶(飛騨高山観光公式サイト提供)

▲飛騨春慶(飛騨高山観光公式サイト提供)

近代に入り、大正時代になると、高山で洋家具の製造が興業します。ここでも、匠の精神は、飛騨の家具職人たちの間に浸透していきました。

こうして、飛騨匠の技とこころは、時代が変わっても消えることなく脈々と受け継がれ、大きく裾野を広げながら、高山の文化として昇華していきました。

国府町ってどんな町?高山市国府町の歴史と文化について徹底解説

「日本遺産」の構成文化財に組み込まれている中世の建造物が4件もある国府町。町の歴史と、中世の建造物が点在する荒城川流域(荒城郷)について、詳しくご紹介します。

今からご紹介する国府町は、高山市市街地の北部にあり、飛騨市古川町と接しています。

国府町は、国府古川盆地の東南に位置し、縄文時代や弥生時代の遺跡や遺物、古墳が数多くあります。また、飛鳥時代から奈良時代にかけての古代寺院に関する遺物(石橋廃寺ほか)も見つかっている、歴史ある町です。

そんな国府町東部を流れる荒城川。この川は、高山市丹生川町の北部を水源とし、そこから国府町を通って飛騨市古川町へと流れ込み、古川町の中心地で宮川と合流します。

この荒城川流域の里(さと)一帯を、昔から地元の人々は「荒城郷(あらきごう)」と呼んできました。

荒城川は、その名の通り「荒れる川」で、古くからたびたび氾濫し、水害をもたらしてきました。しかし一方で、土地は肥沃で農作物の収穫に恵まれ、古代から中世にかけて「飛騨の中心地」として栄え、人口も中世までは飛騨国で最も多かったといわれます。

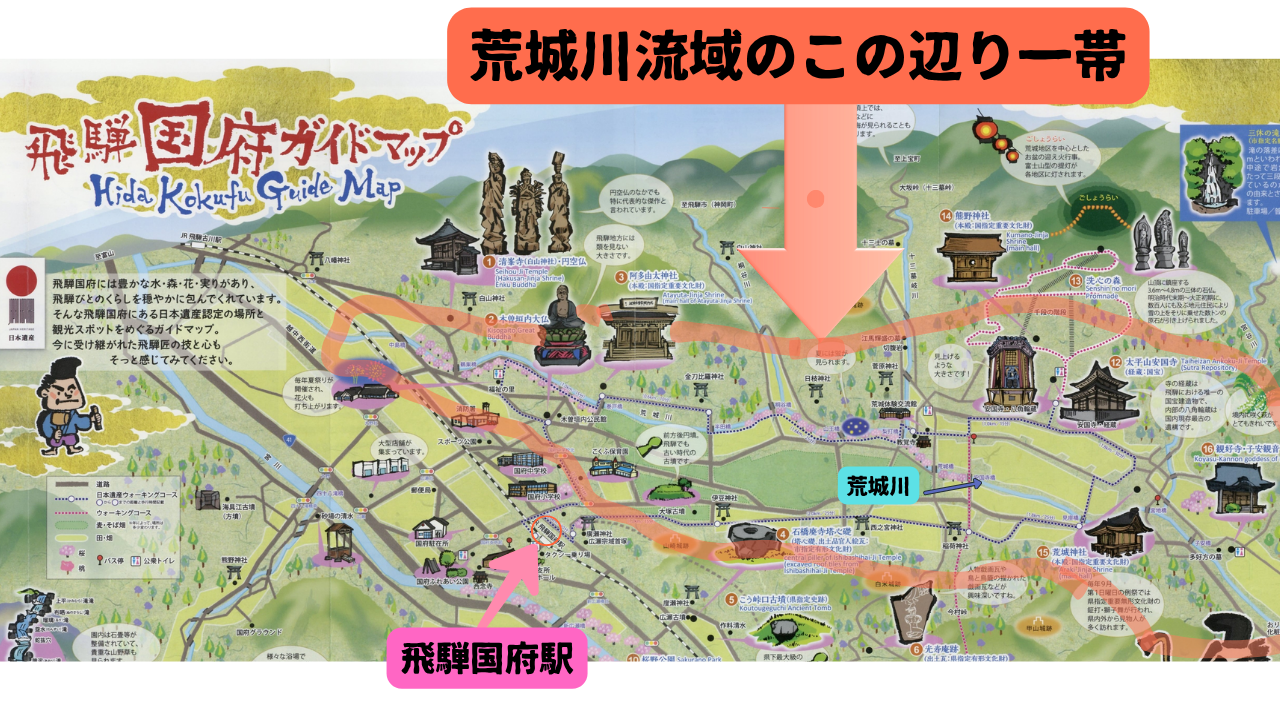

▲オレンジ色で囲った箇所が、国府町で「荒城郷」と呼ばれる地域です。(「飛騨国府ガイドマップ(PDF)」より)

▲オレンジ色で囲った箇所が、国府町で「荒城郷」と呼ばれる地域です。(「飛騨国府ガイドマップ(PDF)」より)

▲阿多由太神社の前を流れる荒城川

▲阿多由太神社の前を流れる荒城川

天平宝字6年(762年)、滋賀県大津市の石山寺造営の際には、多くの飛騨人が従事しました。その中でも、飛騨国荒城郡出身の猪麻呂(いのまろ)という人物は、素晴らしい仕事ぶりが認められ、官位を授けられたという記録が残っています(木工散位寮散位従八位下勾 猪麻呂)。

鎌倉時代になると、「荒城」という地名は「荒」が縁起が悪いということで、「吉」の字に変えて「吉城(よしき)」と表記されるようになります。しかし、古くからの呼び名に親しんできた地元の人々は、変わらずこの一帯を総称して「荒城」と呼び続け、今日に至っています。

▲安国寺の参道から眺める、現在の荒城郷の風景。

▲安国寺の参道から眺める、現在の荒城郷の風景。

その後、南北朝時代(14世紀)、室町幕府を開いた足利氏は、全国に「安国寺」を設置しました。

飛騨国では、荒城郷に以前からあった「少林寺」の寺号を「安国寺」と改め、京都南禅寺から瑞厳和尚を開山としてお迎えし、貞和3年(1347年)に飛騨安国寺が創建されました。

▲安国寺(国府町 西門前)

▲安国寺(国府町 西門前)

また、安国寺の鎮守として熊野神社本殿が、室町時代の初期に建てられました。

▲熊野神社(国府町西門前)

▲熊野神社(国府町西門前)

やがて南北朝が統一し、室町幕府が確立(1392年)。

室町時代の応永15年(1408年)には、飛騨安国寺に経蔵が建てられました。経蔵内の八角輪蔵には、元代に刊行された中国の経典が納められました。

▲安国寺の経蔵

▲安国寺の経蔵

その後、室町時代に、荒城神社本殿や阿多由太神社本殿が建立されます。

▲荒城神社(国府町宮地)

▲荒城神社(国府町宮地)

▲阿多由太神社の大鳥居と参道(国府町 木曽垣内)

▲阿多由太神社の大鳥居と参道(国府町 木曽垣内)

このように南北朝時代から室町時代にかけて、荒城川流域では、当時の飛騨匠の手によって、素晴らしい建築物が次々と建てられました。それらが今も現存してます。

ここ荒城郷は、長い歴史の時を越えて、中世の匠たちの技とこころに触れることができる貴重な地域なのです。

- 安国寺

- 国府町西門前にある太平山安国寺は、臨済宗妙心寺派の古刹で、本尊は釈迦牟尼仏、脇侍を文殊菩薩、普賢菩薩とする三尊仏です。室町幕府を…

-

- 詳細を見る

- 荒城神社

- 荒城神社は延喜式神名帳(927年)に飛騨式内八社の一つと記され、古来より川の神、水の神(河泊大明神)として地域の信仰を集めてきまし…

-

- 詳細を見る

- 阿多由太神社

- 祭神は大歳御祖神で、清和天皇の貞観9(867) 年従五位上を授けられ、延喜式や三代実録に記載された古い社です。昔から木曽垣内、半田、三…

-

- 詳細を見る

- 熊野神社本殿(日本遺産構成文化財)

- もとは飛騨安国寺の鎮守で、創建は室町初期と推定されています。近年の年輪年代測定調査では、横板壁板の部材が西暦1400年前後の伐採と推…

-

- 詳細を見る

【突撃インタビュー】安国寺住職が語る、荒城郷の歴史と中世寺社建築群の魅力

安国寺住職へのインタビューを通して、荒城郷の歴史や安国寺の役割、見どころについて深掘りしました。

今はのどかな田園風景が広がる荒城郷ですが、かつては飛騨の要所として栄えていました。でも、どうしてこの地域に中世の建築物が集中しているのでしょう。

その謎を解明するため、安国寺住職・堀 祥岳さんにお話をうかがい、荒城郷に中世の寺社が残っている理由や安国寺の歴史について教えていただきました。

▲左が安国寺・第52世住職の堀 祥岳さんです。右は著者。本堂の御本尊の前にて。

▲左が安国寺・第52世住職の堀 祥岳さんです。右は著者。本堂の御本尊の前にて。

【感動!拝観レポ】大平山 安国寺の本堂と経蔵を見学しました!

インタビューの後、堀住職に案内していただき、安国寺本堂の御本尊と国宝の経蔵を拝観しました。

ご住職からじっくりお話をうかがった後は、いよいよ拝観です。

まずは本堂から、見せていただきました。

【本堂】

▲こちらが本堂。天水受けに刻まれた寺紋は「二つ引両」。足利家の家紋と同じです。

▲こちらが本堂。天水受けに刻まれた寺紋は「二つ引両」。足利家の家紋と同じです。

戦国時代の永禄7年(1564年)、兵火にかかって本堂は焼失。現在の建物は、江戸時代初頭に建てられたものと考えられます。

中に入ってみましょう。

▲本堂の御本尊様。中央が「釈迦牟尼仏」、脇侍は「文殊菩薩」と「普賢菩薩」です。

▲本堂の御本尊様。中央が「釈迦牟尼仏」、脇侍は「文殊菩薩」と「普賢菩薩」です。

安国寺の御本尊は、創建時の南北朝時代、足利将軍家の命により院派の仏師によって作られました。戦国時代、兵火で本堂が炎上したとき、寺の僧たちがこの御本尊を担ぎ出し、なんとか焼失を免れました。 岐阜県の重要文化財に指定されています。

▲仏様の衣のドレープ(布地のゆるやかなヒダやたるみ)が美しく表現されているところが「院派」の特徴なんだそうです。

▲仏様の衣のドレープ(布地のゆるやかなヒダやたるみ)が美しく表現されているところが「院派」の特徴なんだそうです。

御本尊様に手を合わせ、お参りさせていただきました。清々しくて心が洗われる思いがしました。

本堂を出て外へ。境内の奥へと進みます。

【開山堂】

▲開山堂の建物

▲開山堂の建物

本堂の横にあるこのお堂は「開山堂」です。戦国時代の兵火の際には、本堂は焼け落ちましたが、開山堂と経蔵は奇跡的に火災を免れたそうです。

この建物の中に、飛騨安国寺を開山した瑞厳和尚の座像が安置されています。瑞厳和尚は、乞われて京都南禅寺からこの飛騨安国寺に住山し、観応元年(1350年)に73歳で示寂しました。その後、弟子の僧たちが師の姿を追慕し、瑞厳和尚の像を造りました。その後、630年以上もの間、代々の住職によって大切に守られてきました。

この御堂は一般公開はしていませんが、美しく落ち着いたたたずまいから、瑞厳和尚の遺徳を感じさせます。

開山堂を通り抜けた先に、経蔵へと続く石段があります。ご住職に導かれて、その先へと進みました。

【経蔵(国宝)】

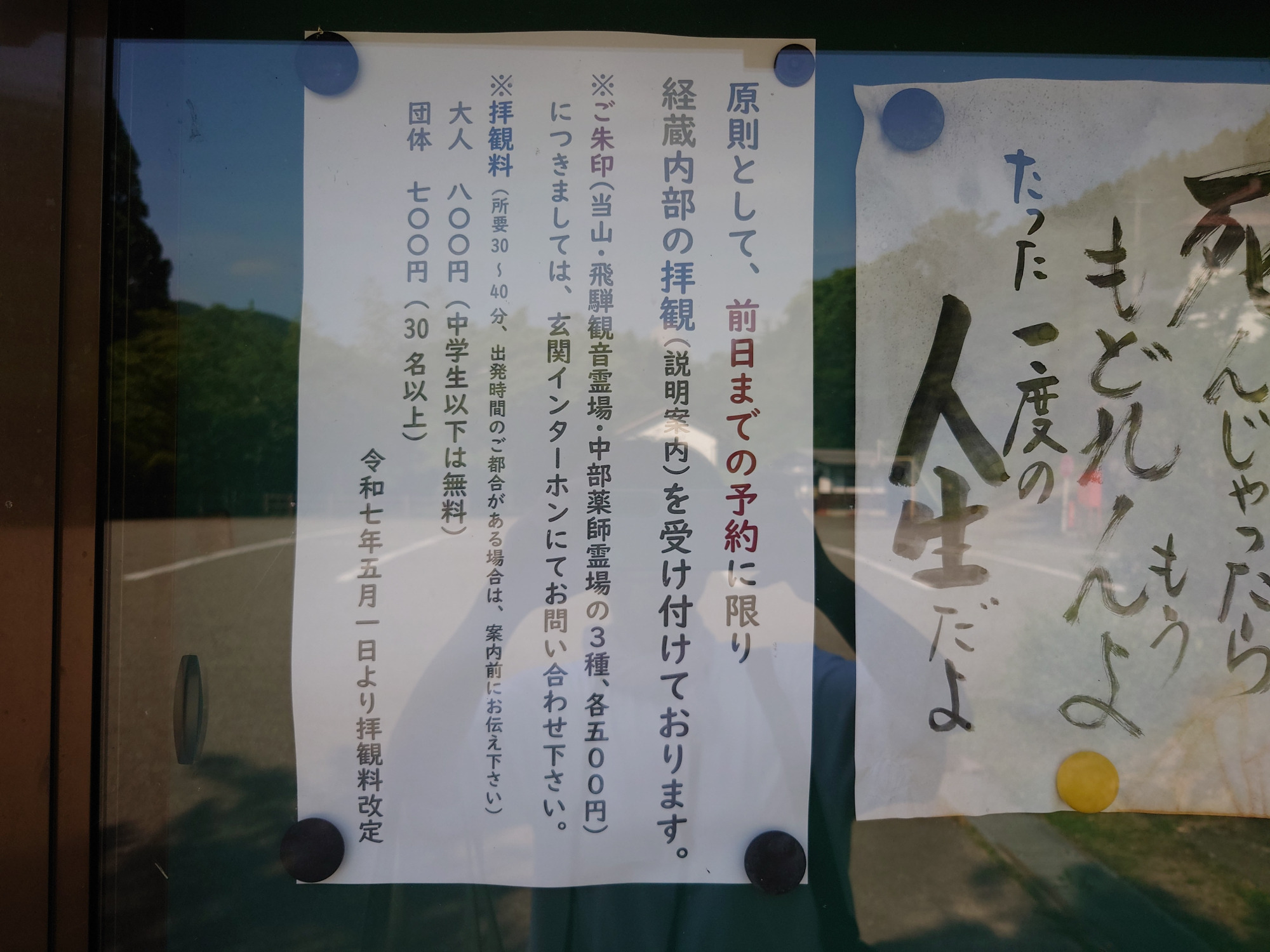

※経蔵は普段は立ち入ることができませんが、事前に予約して拝観料を支払うことで、ご住職やご家族の説明案内により、見学することができます。

▲石段を上った先に経蔵があります。

▲石段を上った先に経蔵があります。

安国寺の経蔵は、室町時代初期・応永15年(1408年)の建立で、内部の輪蔵と共に国宝に指定されています。

石段をゆっくりのぼり、建物の扉の前に立つと、いよいよ経蔵の中に入れるという緊張感で、背筋がすっと伸びる感じがしました。

建物の中に入ってすぐ、巨大な輪蔵が目に飛び込んできました。

現存する輪蔵としては日本最古のもので、今も回すことができるそうです。

▲輪蔵。その迫力に思わず息をのみました。

▲輪蔵。その迫力に思わず息をのみました。

輪蔵に収められている経典「一切経」は、経蔵を創建する頃、安国寺の僧が、明国(現・中国)に渡航し、現在の浙江省広州市にある大普寧寺にて、至元代に開版された経典を入手し、この地にもたらしたものだそうです。

中国でも日本でも今では数少ない貴重な経典が、こうして目の前にあることに感動を覚えました。

▲輪蔵の解説をしている堀住職。輪蔵の装飾の特徴や回転する仕組みなど、興味深いお話をたくさん聞かせてくださいました。ちなみに堀住職は学芸員の資格をお持ちで、郷土史に詳しく、「こくふ歴まちネット」が開催している歴史まち歩き『ブラ国府』のガイドを務めています。

▲輪蔵の解説をしている堀住職。輪蔵の装飾の特徴や回転する仕組みなど、興味深いお話をたくさん聞かせてくださいました。ちなみに堀住職は学芸員の資格をお持ちで、郷土史に詳しく、「こくふ歴まちネット」が開催している歴史まち歩き『ブラ国府』のガイドを務めています。

今回、初めて経蔵の中に入り、輪蔵を間近でじっくり拝見しましたが、この輪蔵に関わってきた歴代の人々の息づかいを随所に感じ、その歴史の重みと迫力に圧倒されました。悠久の時を越えて古人の技と心に触れ、ありがたい気持ちに包まれました。

さて、まだまだ貴重なお話は続きますが、ここから先は、ぜひ安国寺を訪れて、ご住職から直々に聴講されることをおすすめします!

【拝観のご案内】

経蔵の見学を希望される際は、「事前予約」と「拝観料」が必要です。

・事前予約…前日までの電話予約

・拝観料…大人800円(中学生以下は無料)/ 団体(30名以上)700円

拝観料を支払うと、本堂と経蔵を説明付きで案内していただけます。(要予約)

見学の日時や拝観時間などの詳細は、ご予約の際にご相談ください。

【歴史散策・体験レポ】7.5kmを完歩!国府町の荒城川沿いを歩いて寺社めぐり

荒城郷の奥座敷・宮地(みやじ)地区を出発し、県道473号・鼠餅古川線を歩きながら日本遺産の寺社を順番にめぐるコースをご紹介します。

今回は、JR飛騨国府駅前で高山市公共交通「のらマイカー」に乗って、国府町の宮地(みやじ)地区へ向かい、そこから、駅方面に歩いて戻りながら、途中、各地区に点在する古い寺社をめぐる…というコースで、散策してみました。

まず最初に、高山市街地から国府町(駅前)まで、公共交通機関を利用して行く方法をご紹介します。

◆高山市街地から国府町までの公共交通機関

高山駅から国府駅までは、次の2通りの方法があります。

①JR高山駅で、高山本線・下りの普通列車に乗る

②高山濃飛バスセンターで、古川神岡線の路線バスに乗る

①JRを利用する場合

・高山駅(平日下り)の時刻表⇒こちら(PDF)

・下車する駅はこちら▼

▲飛騨国府駅

▲飛騨国府駅

②路線バス(濃飛バス)を利用する場合

・濃飛バス(古川神岡線)の時刻表⇒こちら / 詳細な時刻表はこちら

・下車するバス停「国府駅前」はこちら▼

▲バス停は、国府駅から約150mの所にあります。

▲バス停は、国府駅から約150mの所にあります。

次に、バス停「国府駅前」から、「のらマイカー 国府荒城線」に乗って宮地公民館前へ行く方法をご紹介します。

◆国府駅前から宮地公民館前までの公共交通機関

乗り場はこちら▼

▲のらマイカー「国府駅前」停留所は、濃飛バスの停留所と同じ場所にあります。

▲のらマイカー「国府駅前」停留所は、濃飛バスの停留所と同じ場所にあります。

〈大事なお知らせ〉

・のらマイカー「国府荒城線」は平日限定の運行です。土日祝日は運休となります。

・運行は1日4本のみです。事前にご利用時間をご確認ください。

・この路線は、タクシー車両での運行となります。(乗車人数に制限あり)

・グループでのご利用等、大人数での乗車をご希望の場合は、事前に下の時刻表の「お問い合わせ先」にお電話でご確認ください。

※2025年度版「のらマイカー」国府地域の時刻表⇒こちら(PDF)

・運賃は100円(小学生未満は無料)です。

◆実際に、「のらマイカー」に乗ってみましょう!

バス停で待つこと数分、「のらマイカー」がやってきました!

▲のらマイカーが到着!

▲のらマイカーが到着!

▲乗車中の様子。国府駅前から宮地公民館前までは約5.5km。のらマイカーで約11分です。

▲乗車中の様子。国府駅前から宮地公民館前までは約5.5km。のらマイカーで約11分です。

乗車中、運転手さんからお話をうかがうと、この路線はお年寄りや学生がたまに乗る程度で、利用者が少ないため、昨年度からタクシー車両になったそうです。おかげで、座席は革張りで乗り心地は抜群。窓から見える荒城郷の風景は、緑が多く爽やかで、運転手さんとの会話も弾みます。

そうこうしているうちに、あっという間に「宮地公民館前」に到着しました。

運転手さんに御礼を伝えて運賃100円を支払い、のらマイカーを降りました。

▲宮地公民館前に到着。バス停の奥に見える木々は、荒城神社の杜です。

▲宮地公民館前に到着。バス停の奥に見える木々は、荒城神社の杜です。

走り去っていくのらマイカーを見送り、さて、ここからいよいよ歴史散策スタートです!

<ご紹介した駅・バス停はこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【宮地地区】子安観音と荒城神社

バス停の近くに「荒城神社」がありますが、その前に、同じ宮地(みやじ)地区にある「子安観音」に行ってみることにしました。

「宮地公民館」から「子安観音」までは約550m。荒城神社とは逆の方向へ、荒城川をさかのぼるようにしてまっすぐ進みます。途中、鍵の手になっている道に突き当たるので、左に曲がります。

▲鍵の手の道を左に曲がったところ。この少し先で、今度は右に曲がります。

▲鍵の手の道を左に曲がったところ。この少し先で、今度は右に曲がります。

【子安観音(普門山 観好寺)】

Googleマップの案内に従って進んでいくと、右手にお堂が見えてきました。こちらが「子安観音(普門山 観好寺)」です。

▲国府町では昔から「宮地の子安観音」と呼ばれているお堂です。現在はこの場所にありますが、江戸時代まで荒城神社の境内にありました。

▲国府町では昔から「宮地の子安観音」と呼ばれているお堂です。現在はこの場所にありますが、江戸時代まで荒城神社の境内にありました。

明治時代の神仏分離で荒城神社から離れ、この地に移転。その後、昭和31年に安国寺の末寺「臨済宗妙心寺派・普門山 観好寺」となりました。

ここの子安観音は、昔から宮地地区に住む女性が代々「堂守(どうもり)」を務めており、安産祈願を行っています。

境内には、鎌倉時代の雅楽の達人・多好方(おおのよしかた)の墓碑があります。

▲多好方の墓碑。近年整備されて、墓碑を覆うようにお堂が建てられました。

▲多好方の墓碑。近年整備されて、墓碑を覆うようにお堂が建てられました。

多好方とは、京都の楽匠(がくしょう・雅楽の演奏者)で、鎌倉の鶴岡八幡宮で、将軍・源頼朝に秘曲を演奏した功により、荒城郷を賜った人物です。

『吾妻鏡』建久4年(1193年)11月12日条には、楽人・多好方が、将軍・源頼朝から荒城郷の地頭職を与えられたことが記されています。

宮地に残る伝説によると、好方の妻は後白河天皇の姪にあたり、好方が頼朝から飛騨国荒城郷の地頭職を与えられた時は、懐妊中でした。身重の身で夫に付き添い飛騨入りすることを心配した帝は、宮中の秘仏とされた子安観世音を「守り本尊」として授けられました。その後、無事、好方一行は当地・荒城郷に赴任します。しかし、出産はかなりの難産となり、子安観世音にすがって必死に祈願したたところ、無事、出産することができました。

好方は「ひとえに観世音の霊験のおかげ」と感謝し、荒城神社の境内に祠を立てて、この子安観世音を安置しました。

それが宮地の子安観音の始まりです。創建は、建久5年(1194年)と言われています。

▲多好方の子・好節の墓碑と伝えられる碑。明治15年に字立石で掘り起こされ、昭和57年に現在地に移されました。

▲多好方の子・好節の墓碑と伝えられる碑。明治15年に字立石で掘り起こされ、昭和57年に現在地に移されました。

高山城主 金森長近・可重親子も、この観世音に深く帰依し、毎年春と秋の2回、自ら参拝し、国内婦女子の安産と家業の隆盛を祈願されたそうです。

また、延宝8年(1681年)には、飛騨春慶の祖である成田三休正利(なりたさんきゅうまさとし)が参拝し、自ら作った厨子(ずし)を寄進。今もこの厨子に霊像を安置しているそうです。

さらに、江戸時代の高山の国学者・赤田臥牛も、この観音様に祈願したところ、無事、男の子が授かったという話が残っています。

と、ここで境内の説明書きを熱心に読んでいたら、たまたま近くを通りかかった堂守さんが、私を見つけて来て下さり、急遽、観音堂の中を見学させていただけることになりました。

堂守さんに開錠してもらい、お堂の中へ。

▲観音堂の中の様子。代々女性が堂守を務めているからでしょうか。堂内は温かみのある優しい雰囲気でした。

▲観音堂の中の様子。代々女性が堂守を務めているからでしょうか。堂内は温かみのある優しい雰囲気でした。

ここで観音様に手を合わせ、お参りしました。

昔は、戌の日になると、無事の安産を願う参拝者でにぎわったそうですが、最近は少子化ということもあり、安産祈願で参られる方がずいぶん減ったそうです。

堂守さん曰く、「昔は安産祈願というと『戌の日』に行うものでしたが、今はあまり関係なく、お仕事がお休みの日など、ご都合のいい日に参拝される方が増えました。ご祈願にいい時期は安定期の5ヶ月頃です」とのこと。また「地元の方だけでなく、遠く県外からも安産祈願も受け付けていますので、ぜひ当寺をご参拝ください。観音堂を見学されたい方もお受けします」とのことです。

また、御守も販売しています。

▲この小さな観音像は、宮地地区の方が心を込めて手彫りで製作しています。御守は一体1,000円です。その他、御朱印もあります(500円)。

▲この小さな観音像は、宮地地区の方が心を込めて手彫りで製作しています。御守は一体1,000円です。その他、御朱印もあります(500円)。

御祈願・参拝・御守ご購入をご希望の方は、事前に電話予約をお願いします。この時、ご参拝の日時や時間等をご相談ください。(安産祈願の場合は、授与品の準備等がありますので数日前にご予約ください)

【子安観音/普門山 観好寺】

場所:高山市国府町宮地793-1

堂守:奥洞さん(電話)0577-72-2101

また、毎年9月第2日曜日(13時~)には「縁日」が行われます。この日は、安国寺ご住職が当寺にて御祈祷されるそうです。またとない機会ですので、ぜひお気軽にお参りください!

さて、子安観音を見学した後は、もと来た道を戻り、荒城神社へと向かいました。

▲県道473号線・鼠餅(ねずもち)古川線をまっすぐ歩きます。

▲県道473号線・鼠餅(ねずもち)古川線をまっすぐ歩きます。

▲子安橋から眺める荒城川の上流方面

▲子安橋から眺める荒城川の上流方面

▲先ほどの宮地公民館を通り過ぎ、さらに歩いて、荒城神社の真横に到着。道沿いの境内には遊具があり、小さな公園になっていました。

▲先ほどの宮地公民館を通り過ぎ、さらに歩いて、荒城神社の真横に到着。道沿いの境内には遊具があり、小さな公園になっていました。

【荒城神社】

子安観音から約700m、歩いて約10分。「荒城神社」に到着しました。

▲荒城神社の正面鳥居

▲荒城神社の正面鳥居

飛騨国の式内社八社の一つとされ、江戸時代には「河泊(伯)大明神」とも呼ばれていました。荒城川の治水のための水神が祀られています。

荒城神社の創立年紀は不詳ですが、境内に縄文遺跡があり、神社名に古代の郡名・郷名である「荒城」がついていることから、創立はかなり古いのではないかと考えられています。

▲蔵についている神紋は「勾玉」です。

▲蔵についている神紋は「勾玉」です。

▲荒城神社の拝殿。素木(しらき)の建物でどっしりとしていて、なかなか迫力があります。

▲荒城神社の拝殿。素木(しらき)の建物でどっしりとしていて、なかなか迫力があります。

拝殿の前で柏手を打ち、お参りしました。

「日本遺産」の構成文化財になっている本殿は、拝殿の奥にあります。拝殿向かって左側手奥の石段を上がると、石柱の囲いの奥に鎮座する本殿を垣間見ることができます。

杜の木々に囲まれた境内を歩いていると、古代より人々の崇拝を集めてきた聖地の厳かさが肌で感じられ、気が引き締まる思いがしました。

▲荒城神社の説明書きには「日本遺産」のマークがついていました。

▲荒城神社の説明書きには「日本遺産」のマークがついていました。

▲鳥居からまっすぐ伸びる道の先に、安国寺等があります。(県道473号・鼠餅古川線)

▲鳥居からまっすぐ伸びる道の先に、安国寺等があります。(県道473号・鼠餅古川線)

さて、これから荒城神社を出発し、約2㎞先にある安国寺を目指します!

<ご紹介した宮地地区の寺社はこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【西門前 地区】安国寺と熊野神社

荒城神社を出発した後、県道をひたすら歩きました。

▲宮地のお隣・東門前(ひがしもんぜん)地区に到着。田んぼと畑の風景が広がっています。

▲宮地のお隣・東門前(ひがしもんぜん)地区に到着。田んぼと畑の風景が広がっています。

▲さらに歩いて「西門前(にしもんぜん)地区」にたどり着きました。「東門前」「西門前」という地区名は、かつて安国寺が栄えていた頃の名残で、この地区全体に門前町が広がっていたことを示しています。

▲さらに歩いて「西門前(にしもんぜん)地区」にたどり着きました。「東門前」「西門前」という地区名は、かつて安国寺が栄えていた頃の名残で、この地区全体に門前町が広がっていたことを示しています。

▲のらマイカー「西門前」バス停が見えてきました。この交差点で右に曲がります。

▲のらマイカー「西門前」バス停が見えてきました。この交差点で右に曲がります。

▲右折した先の風景。この先に、歩行者しか通れない昔の参道があります。行ってみましょう!

▲右折した先の風景。この先に、歩行者しか通れない昔の参道があります。行ってみましょう!

【安国寺】

先ほどの西門前のバス停で右折して、さらに進むと、階段が見えてきました。

▲これが安国寺に通じる参道の石段です。

▲これが安国寺に通じる参道の石段です。

▲歴史を感じる参道。徒歩で参拝される方におすすめのルートです。

▲歴史を感じる参道。徒歩で参拝される方におすすめのルートです。

▲石段をのぼりきって、無事、安国寺に到着しました!

▲石段をのぼりきって、無事、安国寺に到着しました!

▲安国寺境内から眺める荒城郷の様子。ここでちょっと一休み。

▲安国寺境内から眺める荒城郷の様子。ここでちょっと一休み。

さて、安国寺については、前の章で詳しくご紹介していますので、ここでは省略させていただきますね。

次に、安国寺の裏手にある「熊野神社」を目指します!

最近はこの辺りにもクマが出没するので、なるべく安全なルートで行くことにしました。

▲安国寺境内の石碑の前を通り、そのまま道路に出ます。

▲安国寺境内の石碑の前を通り、そのまま道路に出ます。

▲途中、右に曲がって山手へ進みます。

▲途中、右に曲がって山手へ進みます。

▲まっすぐ行くと、道の左手に「熊野神社」の説明書きが見えてきますので、そのまま林の中の道へと進みます。

▲まっすぐ行くと、道の左手に「熊野神社」の説明書きが見えてきますので、そのまま林の中の道へと進みます。

▲山裾を歩く時はクマに要注意です。散策の際は、念のためクマよけ用の鈴を忘れずに。

▲山裾を歩く時はクマに要注意です。散策の際は、念のためクマよけ用の鈴を忘れずに。

【熊野神社】

林の中を少し進むと、神社が見えてきました。こちらが熊野神社です。

▲無事に到着!

▲無事に到着!

▲熊野神社の覆殿(おおいでん)

▲熊野神社の覆殿(おおいでん)

熊野神社は、安国寺の鎮守として開山・瑞厳和尚が勧請したと言い伝えられており、創建は室町時代初期。本殿の建築年代は、これまで室町時代後期と言われていましたが、最近の研究により、室町時代前期ではないかと推定されています。国の重要文化財に指定されており、日本遺産の構成文化財になっています。

江戸時代の寛永元年(1624年)、村人たちの要請により、西門前村の産土神に転換されたと伝わり、今に至っています。

現在は、文化財保護のため、覆殿の中に本殿があります。

こちらも、本殿を近くで見ることはできませんが、山裾の小さな神社に、今もこうして中世の建物が現存していることに感動を覚えます。

〈ご紹介した西門前地区の寺社はこちら〉

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【道中の様子】安国寺から阿多由太神社までの間・約3.3㎞の道のり/八日町~漆垣内~半田地区

熊野神社を後にして、もと来た道をまた歩き、バス停「西門前」がある県道473号・鼠餅古川線に戻ってきました。

▲西門前のバス停があるこの交差点を右に曲がります。

▲西門前のバス停があるこの交差点を右に曲がります。

▲少し進むと「八日町(ようかまち)地区」に着きました。

▲少し進むと「八日町(ようかまち)地区」に着きました。

この交差点を右に進むと、大坂峠(地元では「十三墓峠」とも呼ぶ)に至ります。

今回は、そのまま道路を直進して横断し、右手に「まぼろば文化村・荒城農業小学校」を見ながら、更にまっすぐ進みました。

▲八日町・教覚寺の鐘堂

▲八日町・教覚寺の鐘堂

▲八日町の古い町並み。ここ八日町は、昔は街道筋として栄えていました。当時の名残が今も少し残っています。

▲八日町の古い町並み。ここ八日町は、昔は街道筋として栄えていました。当時の名残が今も少し残っています。

▲目の前の橋は「梨打橋」といいます。八日町内を流れる荒城川にかかる橋です。この橋を渡ります。

▲目の前の橋は「梨打橋」といいます。八日町内を流れる荒城川にかかる橋です。この橋を渡ります。

▲梨内橋を渡ってすぐの四つ角を右に曲がります。

▲梨内橋を渡ってすぐの四つ角を右に曲がります。

▲ここから再び、県道473号・鼠餅古川線の直線コースに入ります。

▲ここから再び、県道473号・鼠餅古川線の直線コースに入ります。

▲さらに歩いて、漆垣内(うるしがいとう)地区に入りました。

▲さらに歩いて、漆垣内(うるしがいとう)地区に入りました。

▲半田(はんだ)地区を通過。

▲半田(はんだ)地区を通過。

▲ここでふと立ち止まり、もと来た道を振り返ってみました。出発地点の宮地からずいぶん歩いたなぁ…としみじみ。

▲ここでふと立ち止まり、もと来た道を振り返ってみました。出発地点の宮地からずいぶん歩いたなぁ…としみじみ。

<この区間のルートはこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【木曽垣内 地区】阿多由太神社と木曽垣内大仏(建正山 国分尼寺)

ようやく木曽垣内(きそがいと)地区に入りました。

▲この標識、ちょっとわかりづらいですが「ここから高山市国府町木曽垣内」と書かれてあります。

▲この標識、ちょっとわかりづらいですが「ここから高山市国府町木曽垣内」と書かれてあります。

▲さらに歩くと、道路の右手に「阿多由太神社」の一の鳥居が見えてきました!

▲さらに歩くと、道路の右手に「阿多由太神社」の一の鳥居が見えてきました!

【阿多由太神社】

▲阿多由太(あたゆた)神社の一の鳥居と参道

▲阿多由太(あたゆた)神社の一の鳥居と参道

参道をまっすぐ進むと、赤い橋が見えてきました。「巻戸橋」というそうです。荒城川にかかる橋です。

▲巻戸橋の向こうに見えるのは阿多由太神社の拝殿です。二の鳥居の下には、夏越大祓の茅の輪がありました。

▲巻戸橋の向こうに見えるのは阿多由太神社の拝殿です。二の鳥居の下には、夏越大祓の茅の輪がありました。

▲巻戸橋から見る荒城川。今は上流にダムができたので穏やかな流れですが、昔はこの辺りで渦を巻くほどの激流だったそうです。

▲巻戸橋から見る荒城川。今は上流にダムができたので穏やかな流れですが、昔はこの辺りで渦を巻くほどの激流だったそうです。

荒城川を眺めながら朱色の巻戸橋を渡り、二の鳥居をくぐって、境内に入ります。拝殿へと進み、柏手を打ってお参りしました。

▲阿多由太神社

▲阿多由太神社

阿多由太神社は、先の荒城神社と同じく、飛騨式内八社の一つで、平安時代の延喜元年(901年)に編纂された「日本三代実録」や、延長5年(927年)にまとめられた「延喜式神名帳」にも記載されている古い神社です。

日本遺産の構成文化財となっている本殿は、様式や技風等から室町時代初期に建てられたと推測されています。また、近年の年輪年代調査によって1462年頃の建立ではないかとも言われています。国の重要文化財に指定されています。

江戸時代には「権現宮」と呼ばれていたそうです。ちなみに、ここ阿多由太神社は、半田・木曽垣内・三日町地区の産土神社です。

本殿は、覆殿の中にあり、近くで見ることはできませんが、美しく整備された境内にいると、なんとも清々しく爽やかな気持ちになりました。

さて、阿多由太神社から約500m、歩いて約7分ほどの所に「木曽垣内大仏」(国府大仏)があります。せっかくですので、ちょっと寄ってみましょう。

一の鳥居までいったん戻り、そこから県道473号・鼠餅古川線をまた歩きます。

▲宮地方面を背にして、この道路をまっすぐ進みます。

▲宮地方面を背にして、この道路をまっすぐ進みます。

▲少し歩くと、木曽垣内の公民館前にたどり着きました。公民館前の交差点の角にあるお堂が「木曽垣内大仏」です。

▲少し歩くと、木曽垣内の公民館前にたどり着きました。公民館前の交差点の角にあるお堂が「木曽垣内大仏」です。

この辺りまで来ると、車の往来が激しくなるので、通行時は注意が必要です。

【木曽垣内大仏】

「大仏殿」と書かれた額がかかっているお堂に到着。こちらが「木曽垣内大仏」です。 観光案内には「国府大仏」と記されてありますが、正しくは「木曽垣内大仏」といいます。

▲このお堂は、正式名(寺号)を「建正山 国分尼寺」といいます。

▲このお堂は、正式名(寺号)を「建正山 国分尼寺」といいます。

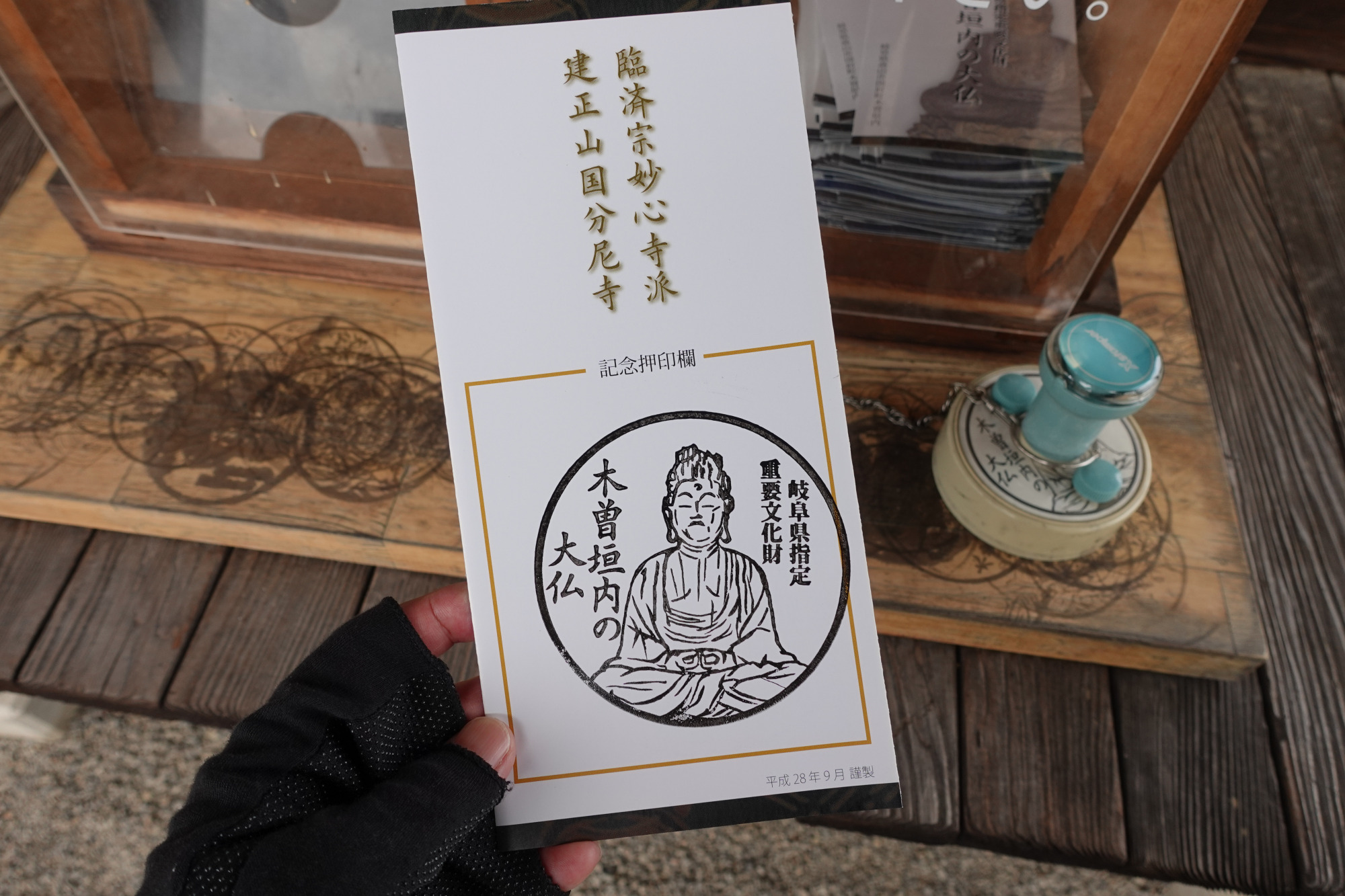

お堂の前で合掌してお参りした後、建物の横にあるパンフレットを1部いただきました。

▲パンフの裏側に記念スタンプを押すことができます。

▲パンフの裏側に記念スタンプを押すことができます。

このお堂の中には、阿弥陀如来像が安置されています。座高177cm、台座96.5cm、カヤの木の一本彫りの仏像で、座像としては飛騨地方で最大のものです。江戸時代に補修された跡が残っているものの、制作方法の特徴などから平安時代中期の作と推定されており、岐阜県の重要文化財に指定されています。

この大仏は、縁起によると「荒城川の底から救い出された」と伝えられていますが、古代寺院の本尊仏だった可能性もあると考えらています。

また、今はこの場所にありますが、江戸時代は阿多由太神社(権現宮)の境内に大仏堂があり、権現宮の本地仏として信仰を集めたそうです。

お堂は普段は閉められていて、堂内の大仏を見ることはできませんが、年一回の縁日(9月2日)に拝観することができます。

▲境内には「安産石」がありました。妊婦がこの石に腰をかけて念ずると、安産できるそうです。国府町には安産祈願にまつわるものが多いです。

▲境内には「安産石」がありました。妊婦がこの石に腰をかけて念ずると、安産できるそうです。国府町には安産祈願にまつわるものが多いです。

「建正山 国分尼寺」という名は、昭和30年代に宗教法人化するにあたって、地域の小字(こあざ)名を参考につけられたそうです。

今は、木曽垣内地区の皆さんが、大切に護持管理しています。

<ご紹介した木曽垣内地区の寺社はこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【最後に】飛騨国府駅・こくふ交流センターへ

さて、これで目的の寺社を全て回ったので、帰路につくことにしました。木曽垣内大仏(国府大仏)のこの場所から飛騨国府駅に戻ります。

木曽垣内大仏から飛騨国府駅までは、約1kmです。

▲大仏殿前のこの道路(県道473号・鼠餅古川線)を横断した後、そのまま直進して、国府小学校へ向かって進みます。

▲大仏殿前のこの道路(県道473号・鼠餅古川線)を横断した後、そのまま直進して、国府小学校へ向かって進みます。

▲国府小学校のグランドに立てらた古墳の説明書き。実は、小学校のグランドになっているこの場所には、かつて、巨大な円墳「亀塚古墳」がありました。この古墳で見つかった甲冑と鉄剣が、こくふ交流センター1階ロビーに展示されています。

▲国府小学校のグランドに立てらた古墳の説明書き。実は、小学校のグランドになっているこの場所には、かつて、巨大な円墳「亀塚古墳」がありました。この古墳で見つかった甲冑と鉄剣が、こくふ交流センター1階ロビーに展示されています。

▲線路を渡って少し歩くと、飛騨国府駅が見えてきました。

▲線路を渡って少し歩くと、飛騨国府駅が見えてきました。

▲駅に到着したら、せっかくの機会なので、駅前にある国府町のカラーマンホールもぜひ見てください!マンホールカードは、こくふ交流センター1階の国府支所でゲットできます。

▲駅に到着したら、せっかくの機会なので、駅前にある国府町のカラーマンホールもぜひ見てください!マンホールカードは、こくふ交流センター1階の国府支所でゲットできます。

▲こちらが、こくふ交流センターです。

▲こちらが、こくふ交流センターです。

▲こくふ交流センター玄関前には、日本遺産の顔出しパネルがあります。旅の思い出に一枚、記念撮影はいかがですか。

▲こくふ交流センター玄関前には、日本遺産の顔出しパネルがあります。旅の思い出に一枚、記念撮影はいかがですか。

荒城郷の歴史散策、これにて終了です!万歩計を見たら14,000歩。無事完歩できてホッとしました。

【散策の注意事項】

・宮地~木曽垣内の区間は、自販機が所々にありますが、コンビニなど商店はありません。水分補給のドリンクは事前に準備しておくことをおすすめします。

・公衆トイレは、飛騨国府駅前・宮地の子安観音の境内・安国寺駐車場にありますが、出発前にお手洗いを済ませておくことをおすすめします。

・どの寺社も、地元の人々が護持してきた大切な聖地です。マナーを守ってご見学・ご参拝ください。

※今回の散策は、濃飛バスさんの「飛騨国府 散策マップ」(PDF)を参考にさせていただきました。

<この散策に登場した全スポットはこちら>

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【こちらもおすすめ!】高山の「日本遺産」をめぐる観光ラリー3種と、国府町eバイクツアーをご案内

高山市で開催中の「日本遺産」に関する3つの観光ラリー(無料)と、国府町内をeバイクで周遊するツアー(有料)について、ご紹介します!

現在、高山市では「日本遺産」の構成文化財をめぐるラリーを3種、実施中です。

どれも無料で参加でき、それぞれ課題をクリアすると景品や日本遺産カードががもらえます。

①日本遺産サイクルラリー(国府町)

国府町内にある「日本遺産」構成文化財4か所含むチェックポイント(CP)を、自転車でめぐるものです。CPにあるクイズに解答すると、国府支所(こくふ交流センター内)で景品がもらえます。

→詳細はこちら

②日本遺産スタンプラリー(高山市街地)

お持ちのスマートフォン(タブレットを含む)を利用して、各所でデジタルスタンプを集めるものです。9個以上のスタンプを集めると、飛騨高山まちの体験交流館で粗品がもらえます。

→デジタルスタンプ帳はこちら

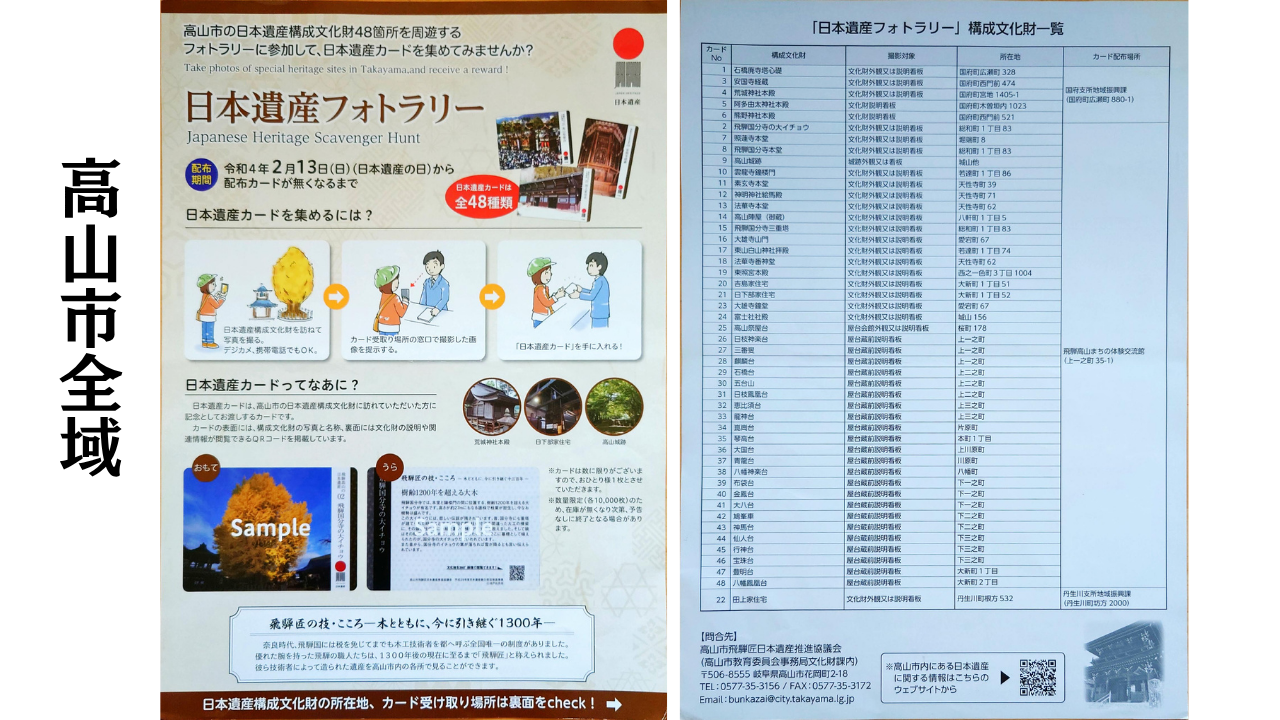

③日本遺産フォトラリー

高山市内全域の「日本遺産」構成文化財48箇所を訪ねて、現地の写真を撮りながら周遊します。撮った写真をカード配布場所の窓口で提示すると「日本遺産カード」を受け取ることができます。

→詳細はこちら(チラシのPDF)

▲国府支所でゲットした日本遺産カード。現地で撮影した写真(スマホで撮った画像もOK)を窓口で提示するともらえます。

▲国府支所でゲットした日本遺産カード。現地で撮影した写真(スマホで撮った画像もOK)を窓口で提示するともらえます。

さらに、国府町内をeバイクでめぐるツアーもあります。(有料)

・詳細はこちら→「田園風景や飛騨国府の大自然をe-bikeで駆け抜ける」(飛騨高山観光コンベンション協会)

・ご予約はこちら

まとめ

「日本遺産」をめぐる国府町の歴史探索、いかがでしたか?

国府町は、高山市街地と比べて非常に雪深く、毎年、冬期間は雪との闘いの日々が続きます。

そんな厳しい自然環境のなかにあるにも関わらず、安国寺の経蔵や各神社の本殿は、600年以上もの長い年月、風雪に耐えて建築当時の形を今に残しています。それだけでも、飛騨匠の技術の素晴らしさがよくわかります。

また、飛騨の山々から切り出された材木は、匠たちの目利きによって、その特性が最大限に発揮できるよう、適材適所に回して大切に使われました。木の命を無駄にしないよう、木を生かしていく真摯な姿勢に、飛騨人の心根の温かさと、自然(木々)への敬愛の念を深く感じました。

今回、訪れた寺社は全て、境内がきれいに整備されており、ご住職や堂守さん、宮司さんのご尽力はもちろんのこと、その地区の皆さんが日頃から愛着をもって代々大切に守ってこられたことが、ひしひしと伝わってきました。こうしたことも、今も貴重な文化財が数多く残っている理由の一つなんだなと思いました。

高山の日本遺産の構成文化財は、高山市街地が大部分を占めていますが、ここ国府町にもあります。

ぜひ、悠久の歴史に触れることができる国府町を訪れてください。

▲飛騨国府駅前の「飛騨国府ガイドマップ」の前でハイチーズ!

▲飛騨国府駅前の「飛騨国府ガイドマップ」の前でハイチーズ!

参考文献

・「飛騨の国府」国府町教育委員会

・「国府町ふるさとガイドブック」増補改訂版/こくふ歴まちネット

・「『ブラ国府』資料集・私家版ー荒城川流域編ー」堀祥岳

・「荒城郷と多好方公」都竹泰蔵

・「岐阜縣神社名鑑」岐阜県神社庁

・「岐阜県の文化財」 岐阜県文化財保護協会編

ライター プロフィール

- シモハタエミコ

- 生まれも育ちも飛騨高山。生粋の飛騨弁ネイティブです。お車だけでなく公共交通機関で高山に来てくださった方も楽しめる観光情報を中心にお伝えします。また、ニッチなお散歩コースもご紹介します。

「日本遺産」について調べていく中で、「どうして国府町には中世の建物がこんなに多く残っているのだろう?」と不思議に思ったのですが、その理由は何でしょうか。

それにしても、飛騨地方にはたくさんの神社がありますが、どうして荒城郷にだけ「日本遺産」の構成文化財になっている「荒城神社本殿」「阿多由多神社本殿」「熊野神社本殿」といった中世の建物が、現存しているのでしょうか。

この3社の本殿はいずれも、今ではなかなか手に入らない最高級の木材がふんだんに使われています。それに合わせて、当時の飛騨匠の技術はかなり優れたものでした。良材をふんだんに使い、匠の高度な技術を用いて建てたことによって、今もこうして現存しているのだと思います。

あと、荒城神社も阿多由多神社も、歴史は古いですが、他の神宮や神社のように「式年造替」で周期的に社殿を建て替えることがなかった点も大きいと思います。

当時の飛騨匠が渾身の力を込めて建てた作品(本殿)が、建築当時の姿をそのまま今に伝えている…。それが今も人々に崇敬され、文化財として価値を認められているなんて、職人にとって最高の誉れですね。

その後、安国寺は、室町幕府の威光を背に栄えていきます。

そういえば、室町時代に建てられたという安国寺の経蔵は、飛騨で唯一の国宝建築ですよね。

この輪蔵は、国内に現存する最古のもので、中国の禅宗様で作られています。

実はこの輪蔵は、よく見ると形や彩色が日本の禅宗様ではなく、中国の仏教寺院の輪蔵の型になっています。高い技術をもった飛騨匠であっても、他国の輪蔵のことは知らなかったと思います。ですので、もしかしたら大陸から渡って来た中国人の木工技術者が荒城郷を訪れて、この輪蔵の製作に携わったのかもしれません。

もしかしたら、飛騨の職人たちは、大陸からやって来た他国の技術者から新しい技術を謙虚に習いながら、彼らと共に輪蔵の製作に携わったかもしれませんね。その様子が目に浮びます。

この荒城郷で、昔、匠同士の技術交流や文化交流があったのかと思うと、なんだか胸が熱くなってきますね。

ここ国府町には、日本遺産の構成文化財だけでなく、他にも文化財や史跡、神社仏閣が数多く点在しています。どれも、各地区の人々によって、大切に護持されてきました。今もこうして貴重な史跡や文化財が残っているのは、地元の人々のご尽力によるものだと思っています。