江戸時代の高山を歩こう!天領時代の飛騨高山を深掘りする歴史散歩 with 飛騨関連資料botさん

X(旧Twitter)で飛騨の歴史や民俗に関する情報を発信している人気アカウント・飛騨関連資料botさんと高山市街地を散策し、天領時代(江戸幕府直轄領時代)の高山を探ってみました。

はじめに/今回の歴史散歩のきっかけ

高山市民も意外と知らない「天領時代の飛騨高山」。ちゃんと知っておきたい!と感じたのが始まりでした。

▲「高山陣屋」記事

前回、わたしは「高山陣屋」(国史跡)に関する記事を執筆しました。

このとき、天領時代の高山の歴史を調べていくなかで、 当時の面影を残す史跡や建物が、今も市内のあちこちにひっそりと残っていることを知りました。

また、江戸時代の高山の三町筋の豪商たちや当時の町の様子について、 地元民でも知らないことが意外と多いことに気づき、「これは一度きちんと調べてみる価値がある!」と感じました。

そこで今回は、飛騨の歴史や文化に詳しい『飛騨関連資料bot』さんにご協力をお願いし、天領時代(江戸時代後半)の高山にスポットを当てた歴史散策をしてみました。

散歩に出かける前に歴史講座/金森時代の高山と天領時代の代官・郡代

江戸時代の高山の歴史について簡単に解説します!

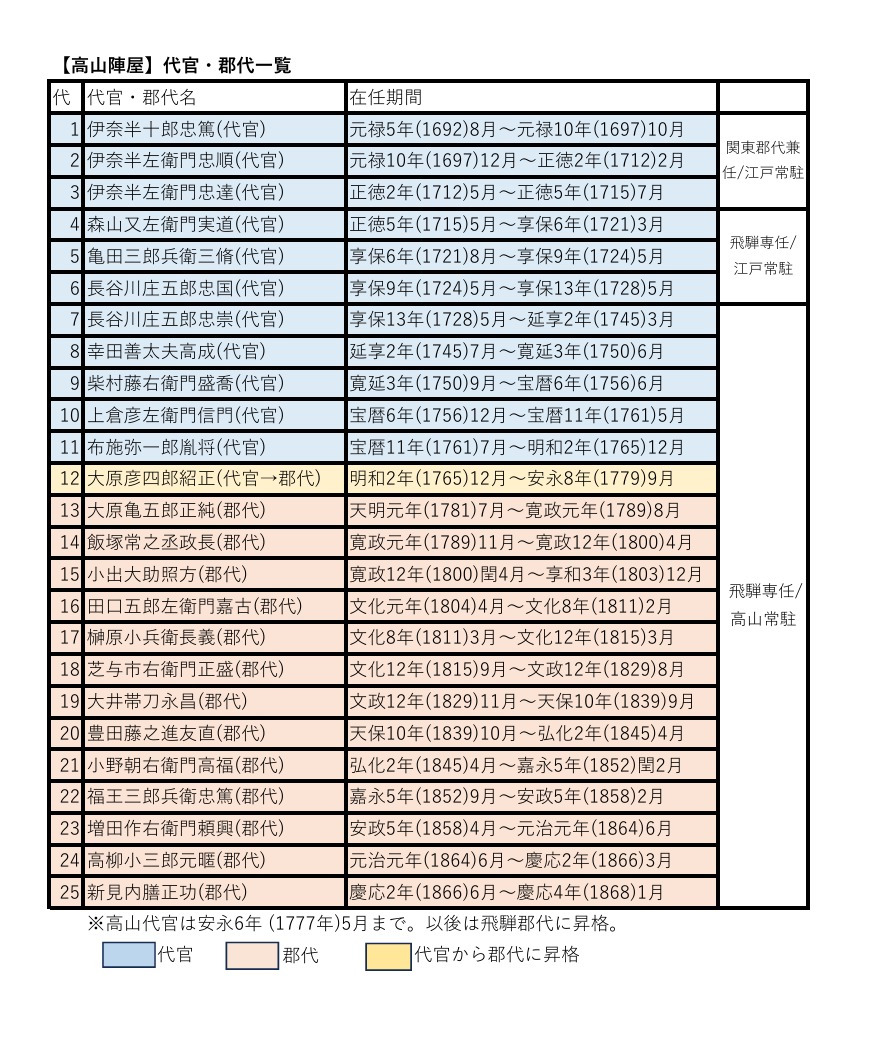

江戸時代の飛騨高山は、金森家によって統治された「金森時代」と、江戸幕府の直轄領となり江戸から派遣された代官・郡代によって統治された「天領時代」の二つに分けられます。

金森家による統治は、安土桃山時代の1586年(天正14年)から始まり、以降6代にわたって約106年間続きました。

初代・金森長近は、現在の城山公園に高山城を築いてその下に商人町を作り、城の東側の山裾には寺院や神社を置くなど、現在の高山の「古い町並」の型を作り上げていきました。

▲金森長近の像(城山公園)

▲金森長近の像(城山公園)

しかし、1692年(元禄5年)、金森家は出羽国上山(現・山形市)に転封されることとなり、飛騨国は徳川幕府の領地(天領)となります。

高山城は破却され、代わりに陣屋が設置され(現在の高山陣屋)、そこに江戸から派遣された代官(のちに郡代に昇格)が入って飛騨国の政務を執り行いました。

飛騨国における天領時代は、明治維新の慶応4年(1868年9月に改元→明治元年)まで約176年間続き、その間、25名の代官・郡代が飛騨国を治めました。

▲現在の高山陣屋。国史跡に指定されています。

▲現在の高山陣屋。国史跡に指定されています。

今回の散歩の同行者「飛騨関連資料bot」さんをご紹介します!

「飛騨関連資料bot」とは、X(旧Twitter)で、飛騨の歴史・民俗・文学・文化・生活…等に関するニッチな情報を発信しているアカウントです。

<飛騨関連資料bot・自己紹介>

はじめまして。

わたしたちは、岐阜県飛騨地方にまつわる文献や、暮らしの中のモノ・コトをご紹介しているアカウントです。

メンバーは飛騨地域の出身者で、大学で人文社会科学を学んだ者たちで運営しています。

活動のきっかけは、大学時代に卒業論文を執筆するなかで、飛騨地方に関する様々な文献に触れたことでした。

文献を読み進めるうちに、今まで知らなかった郷土に関する情報や興味深い記述に数多く出会い、「もっと多くの人に、飛騨の魅力や飛騨に対する多様な視点を知ってもらいたい」と思うようになり、発信する活動を始めました。現在は主にX(旧Twitter)で情報を発信しています。

当初は、文献の抜粋紹介が中心でしたが、今は写真を交えながら、飛騨の多様な歴史・文化・民俗・暮らしなどをお伝えしています。

市民も知らない「天領時代の飛騨高山」を案内していただくのにぴったりの方です。

今回の散策は、飛騨関連資料botのメンバーのお一人で、Xアカウントの“中の人”でもある「飛騨ボットAさん(匿名)」と共に歩きました。

▲右が飛騨ボットAさん。左はわたし(筆者)。

▲右が飛騨ボットAさん。左はわたし(筆者)。

1「高山陣屋」周辺エリア を歩く/一本杉白山神社・陣屋稲荷神社 ⇒ 根古石(猫石) ⇒ 高山陣屋 ⇒ 中橋

JR高山駅から徒歩約10分ほどの所にある「高山陣屋エリア」で、天領時代の飛騨高山を探索しました。

今回の歴史散歩のスタートは「一本杉白山神社」です。ここで飛騨ボットAさんと合流し、代官・郡代の名残の品を探しました。

①一本杉白山神社(いっぽんすぎはくさんじんじゃ)

▲一本杉白山神社

▲一本杉白山神社

一本杉白山神社の歴史は古く、大宝年間(701~704年)に霊峰・白山の遥拝所だったのが始まりと言われています。

拝殿は金森時代の慶長年間(1596年~1615年)に創建され、その後、天領時代の1839年(天保10年)に再建されました。

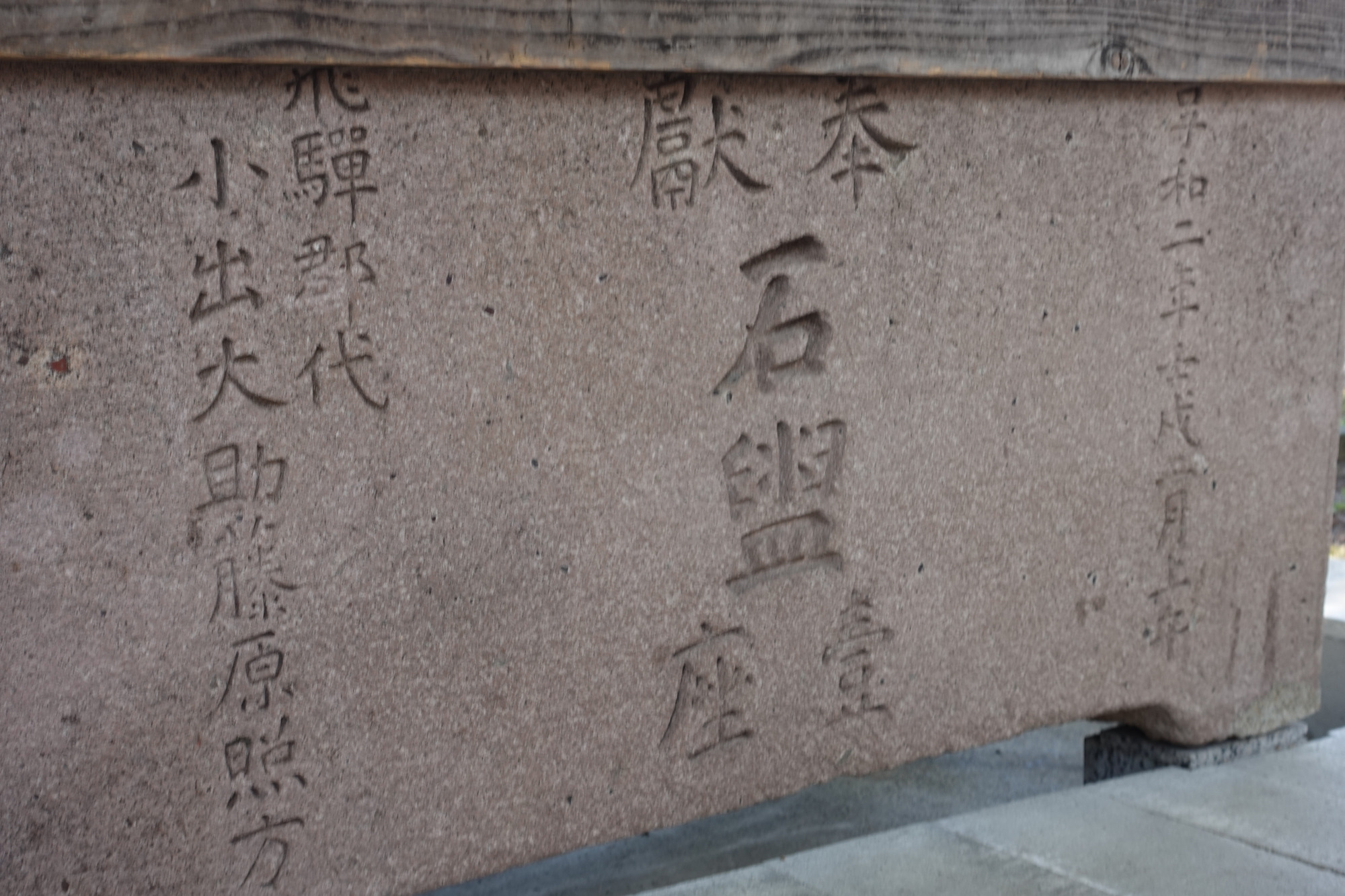

この神社の境内には、第15代の郡代・小出照方が1802年(享和2年)に奉献したという石盥(せきかん)が1座あります。

(※石盥とは、神社参拝の際に手や口を清めるための水をためておく手水鉢で、石製のものを指します。)

「どこにあるのかな?」飛騨ボットAさんと探してみたところ…

ありました!これが小出郡代が奉献したという石盥です。

▲とてもきれいな状態の石盥

▲とてもきれいな状態の石盥

200年以上経っているので古びた感じをイメージしていましたが、想像以上に保存状態がよく驚きました。あまり劣化しておらず、刻字も明瞭ではっきり読めます。

ちなみに、この石盥を奉献した小出郡代は、飛騨での在任期間は3年と短かったですが、飛騨国内で新田を開発し、養蚕を推奨しました。

また、小出郡代の家臣に舘柳湾(たち りゅうわん)という人物がいて、漢学者でもある彼は、小出郡代にお供して飛騨国に赴任した際、高山の漢学者・赤田臥牛と出会い、交流を深めています。

このように天領時代には、江戸からやってくる代官・郡代とその家臣たちの存在がとても大きく、彼らは高山の人々に文化・学術面で様々な影響を与え、高山の町衆文化を成熟させる一端を担いました。

次は一本杉白山神社の境内にある「陣屋稲荷神社」に行ってみましょう。

②陣屋稲荷神社(じんやいなりじんじゃ)

▲陣屋稲荷神社

▲陣屋稲荷神社

陣屋稲荷神社は、もともとは高山陣屋の裏手にあった神社で、1688年~1704年(元禄年中)に、高山陣屋の西南隅に御蔵(米蔵)の守護神として祀られました。

天領時代には人々から「陣屋の神様」あるいは「お役所の稲荷様」と呼ばれていたそうです。

1914年(大正3年)に一本杉白山神社境内に移転し、現在に至っています。

このお稲荷さんの参道に立てられた鳥居とのぼり旗の隙間をのぞいて見ると…

▲灯籠が並んでいます。

▲灯籠が並んでいます。

ありました!この石の灯籠、旗立台に隠れていますが、よく見ると「飛騨国郡代 大原紹正」と刻まれています。 1777年(安永6年)のものです。

▲「飛騨国郡代 大原紹正」の灯籠

▲「飛騨国郡代 大原紹正」の灯籠

▲こちらは「飛騨郡代 大原正純」と刻まれています。1783年(天明3年)のものです。

▲こちらは「飛騨郡代 大原正純」と刻まれています。1783年(天明3年)のものです。

▲前出の大原紹正は第12代郡代、こちらの大原正純は第13代の郡代。二人は父子でした。

▲前出の大原紹正は第12代郡代、こちらの大原正純は第13代の郡代。二人は父子でした。

実は、この大原郡代父子は、今も飛騨地方で語り草となっている百姓一揆「大原騒動」の発端となった人物です。

父・大原彦四郎紹正がこの灯籠を奉納した1777年(安永6年)は、飛騨代官が郡代に昇格した年でもあります。

多くの農民の犠牲の上で「郡代」に昇格したのも束の間、翌年の1778年(安永7年)、紹正は病にかかって失明し、一年後に高山で亡くなります。

また、父の跡目を継いだ息子の大原亀五郎正純が灯籠を奉納した1783年(天明3年)は、浅間山が噴火するなど全国的に天候不順となり、あの有名な「天明の大飢饉」が始まっています。飛騨国においても稲が実らず凶作でした。

この灯籠の奉納から6年経った1789年(寛政元年)、正純は幕府から数々の不正の罪を問われて取り調べを受け、八丈島へ島流しとなりました。

神社の片隅にひっそりたたずむ石灯籠。郡代父子の激動の人生や、時代に翻弄された飛騨の人々の様子を、この灯籠たちは静かに見守り続けてきたのですね。

さて、次は根古石を見に行ってみましょう!

③根古石(ねこいし・猫石)/旧陣屋稲荷宮境内地

▲根古石。背後は高山陣屋の塀です。陣屋の御蔵の屋根が見えます。

▲根古石。背後は高山陣屋の塀です。陣屋の御蔵の屋根が見えます。

根古石は、一本杉白山神社から約250mほど(徒歩で約3分)のところにあります。

根古石がある辺りは、正式には「旧陣屋稲荷宮境内地」といいます。

ちょうど陣屋の御蔵(米蔵)の裏にあたる場所で、昔ここに陣屋稲荷神社がありました。先ほどご紹介した「小出郡代の石盥」や「大原郡代父子の灯籠」もここにあったそうです。

ところが大正時代に、陣屋稲荷の社殿を一本杉白山神社境内に移すことになり、そのとき、石盥・灯籠も一緒に移転します。

しかし、なぜか根古石だけはこの地に残りました。祟りを恐れたからではないか…と言われています。

「根古石(猫石)」の名前の由来は、次の通りです。

いつの時代かわかりませんが、ある時、代官の娘が、邸内の庭で池の鯉を眺めていたところ、飼い猫が娘の着物のすそをくわえて引っ張り、離そうとしませんでした。その異様な様子を見た代官は、刀を抜いて猫を切りつけました。

すると、猫の首は松の枝に飛んでいき、娘を食おうとねらっていた大蛇の首にかみつき、娘を救ったのです。

代官は、娘を守ってくれた忠義な猫の霊を祀りました。

▲「けっこう大きいですね」と根古石を調査する飛騨ボットAさん。当初は小さな祠だったようですが、いつしかこの石に変わったそうです。

▲「けっこう大きいですね」と根古石を調査する飛騨ボットAさん。当初は小さな祠だったようですが、いつしかこの石に変わったそうです。

特に1816年(文化13年)の初午祭には、当時の郡代・芝正盛(18代)の意向により「にわか」「狂言」が催され、陣屋内に郡代や手代の「飾り物」を並べるなど、たいそうなにぎわいだったと言い伝えられています。

猫を祀った石なので、猫サイズの小さな石をイメージしていましたが、意外と大きくて驚きました。

では次に、陣屋の表側へと進みましょう。

▲根古石から陣屋の表門側へと向かいます。

▲根古石から陣屋の表門側へと向かいます。

④高山陣屋

▲高山陣屋(国史跡)

▲高山陣屋(国史跡)

根古石から柵伝いに歩いて約2分ほどで、陣屋の表門前に到着しました。

高山陣屋は、天領となった飛騨国の御役所(江戸勘定奉行直属)の跡です。江戸から派遣された代官・郡代が、部下である手付(てづけ)、手代(てだい)、地役人(じやくにん)と共に、ここで政務を行いました。

午前中でしたので、陣屋前の広場では「陣屋前朝市」が開かれていました。

▲陣屋前朝市の様子

▲陣屋前朝市の様子

陣屋前広場を抜けて、次は中橋に向かいます。

▲中橋へと進む飛騨ボットAさん「昔、中橋のたもとに高札場があり、御役所(陣屋)からの御触書(おふれがき)がここに掲げられました」

▲中橋へと進む飛騨ボットAさん「昔、中橋のたもとに高札場があり、御役所(陣屋)からの御触書(おふれがき)がここに掲げられました」

⑤中橋(なかばし)

▲中橋の様子。正面右に見える山が「城山」です。

▲中橋の様子。正面右に見える山が「城山」です。

高山陣屋から徒歩1分ほどで、赤い橋「中橋」に到着しました。

この橋の欄干の親柱に、ひときわ古い擬宝珠(ぎぼし)が取り付けられています。それがこちら。

▲黄色の丸印の擬宝珠(ぎぼし)に注目!

▲黄色の丸印の擬宝珠(ぎぼし)に注目!

中橋は金森時代からある橋ですが、天領時代の1772年(明和9年)、大雨でこの中橋が破損してしまいます。

しかし、当時は大原騒動の最中だったため、復旧に時間がかかり、1776年(安永5年)、高山の豪商衆の献金によって、ようやく架け替え工事が行われました。

この時、大原紹正代官(後に郡代に昇格)が、どこからか「1536年(天文5年)三月吉祥日 尾州住 鑄工 水野平蔵」と銘が刻まれた擬宝珠を手に入れ、中橋の擬宝珠として設置したとの言い伝えが残っています。この擬宝珠は大正時代に取り外され、これまで大切に保管されてきました。

時は流れて平成26年度、2014年に中橋の耐震化補強工事が行われます。この時、大原代官の古い擬宝珠2個が「改修記念」として陣屋側の親柱に取り付けられました。

確かに「天文五丙申年三月吉祥日…」と刻まれています!

確かに「天文五丙申年三月吉祥日…」と刻まれています!

この擬宝珠のことはあまり知られていなくて、観光客はもちろん市民も気づかず通り過ぎていきます。

古い擬宝珠、ぜひ探してみてくださいね。

それでは中橋を渡って、古い町並エリアに行ってみましょう!

〈各スポットの詳細とルートはこちら〉

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

2「古い町並」エリアを歩く/秋葉様⇒三町用水⇒町会所跡⇒町年寄(屋貝家・川上家・矢嶋家)邸跡

高山陣屋から中橋を渡ってすぐの「古い町並」エリアへ。町人たちが暮らした町を歩きました。

①秋葉様(あきばさま)

▲こちらは高山陣屋前の秋葉様。市街地には約60を超える秋葉様が祀られています。

▲こちらは高山陣屋前の秋葉様。市街地には約60を超える秋葉様が祀られています。

散策中、あちこちで見かける小さな祠(ほこら)。これらは火伏(ひぶせ)の神様を祀ったもので、高山では「秋葉様」と呼ばれています。

江戸時代、高山では大きな火災が幾度も起きて、そのたびに町全体が焼失し、甚大な被害を受けてきました。

そのため秋葉神の信仰が盛んになり、各町ごとに秋葉様が祀られるようになりました。

ちなみに、高山で初めて秋葉様の分霊をお祀りしたのは、1735年(享保20年)・第7代の長谷川忠崇代官の時代です。

高山の町人によって、現在の片原町や神明町に祠が建てられたのが始まりと言われています。

▲料亭・洲さき(左側の建物)の前の秋葉様。高山で最も古い秋葉様の一つと言われています。

▲料亭・洲さき(左側の建物)の前の秋葉様。高山で最も古い秋葉様の一つと言われています。

高山の三町筋の建物の多くは、1875年(明治8年)の大火まで度重なる火災によって焼失と再建を繰り返してきました。ところが、洲さきの建物は不思議と延焼を免れ、天領時代の建物の風情を今に残しているそうです。

古い町並を散策中、偶然にも秋葉様のお祭りに遭遇しました。

▲二木酒造(上二之町)の二階に祀られた秋葉様の祭礼

▲二木酒造(上二之町)の二階に祀られた秋葉様の祭礼

秋葉様の祭礼は、年に3回、1月・5月・9月に屋台組や町内会などで執り行われています。

②三町用水(さんまちようすい)

▲上三之町を流れる三町用水

▲上三之町を流れる三町用水

古い町並みを歩いていると、家の前を流れる小さな用水路を見かけます。これは「三町用水」と呼ばれているもので、天領時代に作られました。

1733年(享保8年)、町年寄・矢嶋善右衛門が発起し、高山に三町用水を新設したのが始まりです。この出来事は第5代の亀田三脩代官の時代に起こりました。

この三町用水は、宮川の上流(片野町)から引いた水が、神明町を通って市政記念館の前の水路に流れ込み、そこから一之町・二之町・三之町・片原町へと分かれて流れる仕組みになっています。

▲市政記念館の前の用水路。ここから各町筋へと水が流れていきます。

▲市政記念館の前の用水路。ここから各町筋へと水が流れていきます。

この用水を新設した理由は、やはり大火でした。火災から家屋や財産を守るため、防火用の水を確保を目的に、三町筋を流れる用水が作られたのです。

▲下二之町を流れる三町用水。三町用水はこのように下町にも注ぎ込み、古い町並エリアを守っています。

▲下二之町を流れる三町用水。三町用水はこのように下町にも注ぎ込み、古い町並エリアを守っています。

飛騨高山を訪れた旅人が「きれいな流れですね!」と驚き感動するという、三町筋のこの小さな用水路は、天領時代に生まれました。

さて、三町用水をたどっていたら「高山市政記念館」に着いたので、ここも簡単に説明しておきましょう。

実は市政記念館は、江戸時代に「町会所」があった場所なのです。

③町会所(まちがいしょ)跡/高山市政記念館

▲高山市政記念館(旧高山町役場)

▲高山市政記念館(旧高山町役場)

市政記念館の建物は、1895年(明治28年)に建てられたもので、その後、1968年(昭和43年)まで高山町役場・高山市役所として使われてきました。和洋折衷のハイカラな建物ですが、玄関の横をよく見ると…

▲碑。天領時代はこの場所に「町会所」がありました。

▲碑。天領時代はこの場所に「町会所」がありました。

「町会所跡」と刻まれた碑が立っています。

「町会所」とは、江戸時代の町方の自治機関で、町年寄(まちとしより)と呼ばれる町役人が詰めて、町政にまつわる業務を行った場所です。高山町役場ができる前は、ここに町会所がありました。

高山では、金森時代初期に「町代(ちょうだい)」(のちの町年寄)に任ぜられた矢嶋氏を筆頭に、屋貝氏と川上氏が加わり、3氏の町年寄が町政業務を執り行うことになりました。そこで、この3人の町年寄が集まって会合を行う「町会所」が開設されます。以降、町年寄が月番でここで勤務したそうです。

それでは次に、3人の町年寄の邸宅跡を順番に訪ねてみましょう。

④町年寄の邸跡

市政記念館から町年寄の邸宅跡がある各スポットまでは、約200m(徒歩2分ほど)です。

まずは、上三之町の屋貝邸から行ってみましょう。

(1)屋貝氏邸跡(上三之町)

▲屋貝氏邸跡の碑

▲屋貝氏邸跡の碑

▲現在は「飛騨高山茶寮 三葉」になっています。

▲現在は「飛騨高山茶寮 三葉」になっています。

屋貝家の本家は金森家家臣の山蔵家です。山蔵家から分家したのち、屋貝と姓を改めました。一定の家業はもたず、造酒や徳田(田から得る利益)、鉱山業などをしていたようです。

(2)川上氏邸跡(上二之町)

▲川上氏邸跡

▲川上氏邸跡

▲現在は「NTT西日本」の建物になっています。昔ここに川上魚問屋がありました。

▲現在は「NTT西日本」の建物になっています。昔ここに川上魚問屋がありました。

川上家の先祖は、飛騨市神岡町の江馬氏の流れをくみ、金森家の家臣だったとも伝えられています。

「肴万問屋(さかなよろずどんや)」として魚類を中心とした様々な商品の取引を家業としており、特に高山の魚問屋はこの川上家一軒しかなく、営業を独占していました。

そのため、独占営業の特権の見返りとして、江名子川にかかる板橋(現・布引橋)と錦橋の2つの橋の修理や架け替えを自前でしたそうです。(橋普請)

川上魚問屋といえば、有名なのは「飛騨鰤(ぶり)」です。越中街道を通って富山から高山に運ばれた塩ブリは、この川上魚問屋に入り、そこからさらに江戸街道を通って信州へと運ばれました。

(3)矢嶋氏邸跡

▲矢嶋氏邸跡

▲矢嶋氏邸跡

▲現在は「飛騨高山まちの博物館」になっています。

▲現在は「飛騨高山まちの博物館」になっています。

矢嶋家はもとは近江の出身で、金森家と懇意だったことから、近江から高山へ招かれて移り住みました。

その後、金森家二代目・可重の意向で「町代(後の町年寄)」となり、町人町の行政を委ねられます。

さらに、飛騨国内の材木業を仰せつかり、高山城下きっての御用商人として栄えました。

幕府直轄地となった後も、引き続き一之町の町年寄役に任ぜられ、家業の材木業を続けました。1840年(天保11年)以降は材木を休業し、塩の販売を行っています。

以上、3氏の邸跡は「さんまち通り」から入ってすぐのところにあります。

ちなみに「さんまち通り」とは、古い町並を縦断する形で「えび坂」を下りた地点から「筏橋」まで真っすぐ伸びる道のことです。

▲「この通りは昔、魚屋が立ち並んでいたので『肴屋(さかなや)横丁』と呼ばれていたんですよ」と語りながら、さんまち通りを歩く飛騨ボットAさん。

▲「この通りは昔、魚屋が立ち並んでいたので『肴屋(さかなや)横丁』と呼ばれていたんですよ」と語りながら、さんまち通りを歩く飛騨ボットAさん。

よく「古い町並」のことを「さんまち通り」だと間違えて認知されていますが、古い町並の「三町(高山市三町伝統的建造物群保存地区に指定されている区域)」と「さんまち通り」は全く別の通りです。ひらがな表記と漢字表記で区別しています。

・さんまち通り⇒三町筋と交差する「えび坂」下から「筏橋」までの道。「さんまち通り商店街」ともいい、我楽多市が開催される通り。

・三町⇒古い町並(上一之町・上二之町・上三之町など伝統的建物が残る通り)のこと。「三町筋(さんまちすじ)」ともいう。

皆さまもお気をつけてくださいね。

それでは、さんまち通りを直進して次は「えび坂」から「空町」エリアへと進みます!

〈各スポットの詳細とルートはこちら〉

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

3「空町エリア」を歩く/えび坂⇒空町⇒川上家別邸跡⇒東山寺町

坂の上に広がる一帯を、地元の人々は昔から「空町」と呼んでいました。そんな空町エリアで、天領時代の名残を探してみました。

上一之町の矢嶋氏邸跡(現・飛騨高山まちの博物館)から約50m・徒歩1分ほどで「えび坂」に到着しました。

①えび坂

▲えび坂。江戸時代の古地図を見ると「衣斐坂」と表記されています。

▲えび坂。江戸時代の古地図を見ると「衣斐坂」と表記されています。

金森時代には、この坂の上には武家町が広がっていて金森家の家臣が住んでいました。

えび坂の名の由来は、かつてこの坂は海老の背中のように急に曲がっていたことから、そう名付けられたと言われています。

ちなみに、天領時代の1818年(文化15年)2月から1818年(文政元年)6月までの4カ月間にかけて、えび坂の改修工事が行われています。途中で曲がっていた坂を直線に変更したそうです。これは第18代の芝正盛郡代の時代の出来事です。

えび坂といえば…

▲おかめの顔の形をした「おかめ石」が有名ですよね!

▲おかめの顔の形をした「おかめ石」が有名ですよね!

▲「おかめ石」ぜひ探してみてください!

▲「おかめ石」ぜひ探してみてください!

②空町(そらまち)

▲えび坂を上がり切ったところ。正面奥に見える山が東山です。

▲えび坂を上がり切ったところ。正面奥に見える山が東山です。

えび坂を上り切ると、目の前に静かな住宅街が広がっています。このエリア一帯が、通称「空町」です。

この高台は高山城のすそ野に位置し、この辺り一帯に金森家家臣の武家屋敷が建てられていました。

しかし金森家が転封されて飛騨国が天領になると、高山城は破城され、武家屋敷も取り壊されてしまいます。

更地になった後は、一部を除いて全て畑になったそうです。

やがて江戸時代後期に家が建てられるようになり、今のような町になりました。

③町年寄川上家別邸跡(川上別邸史跡公園)と江戸屋万蔵

▲町年寄 川上家別邸跡。江名子川沿いに建つ立派な土蔵が目印です。

▲町年寄 川上家別邸跡。江名子川沿いに建つ立派な土蔵が目印です。

▲現在は史跡公園になっています。

▲現在は史跡公園になっています。

えび坂を上り切った地点から約350m(徒歩5分ほど)のところに「町年寄・川上家の別邸跡地」があります。

ここは、もとは金森左京家の屋敷跡でした。幕府直轄地になって以後、町年寄の川上家の別邸となり、大原騒動がもとで隠居した川上斉右衛門文質がここに住んでいたそうです。

近年、この場所は貸家や駐車場などになっていましたが、文化財の保存活用のために平成11年1月に高山市に寄附され、公園として整備されました。

ここで注目したいのは「土蔵」です!

江戸時代後期の左官の名工・江戸屋万蔵が作った土蔵が、この公園内に残っています。

▲ 市に寄附される前は長屋の倉庫として使われていたようです。公園になるにあたって修繕工事が行われました。

▲ 市に寄附される前は長屋の倉庫として使われていたようです。公園になるにあたって修繕工事が行われました。

江戸屋万蔵が手がけたという川上家別邸の土蔵。この蔵の扉内側には色鮮やかな「松に日の出」と「双鶴」の漆喰細工が残っているそうです。

江戸屋万蔵は、江戸神田の出身で、江戸神田銀金町から高山に移り住み、江戸式の土蔵の塗り方と型を高山に伝えた人物です。

文政8年(1825年)頃、高山を訪れた万蔵は、空町・法華寺下の桔梗橋の近くにある長屋に住んでいたと言われています。

弘化3年(1846年)8月、密通をして逃げた男女の追手に加わり、中尾峠(現・奥飛騨温泉郷)の辺りで密通者を見つけたものの、不幸にも命を落としてしまいます。

飛騨で非業の死を遂げた万蔵ですが、飛騨高山の職人衆に与えた影響は多大でした。

▲江名子川の対岸から別邸の蔵を見つめる飛騨ボットAさん

▲江名子川の対岸から別邸の蔵を見つめる飛騨ボットAさん

飛騨ボットAさんの話によると、高山祭の屋台を保管する「屋台蔵」が作られるようになったのは、万蔵のおかげなんだそうです。

万蔵が高山に来る前、高山の屋台は、京都の祇園祭の鉾(ほこ)のように解体して別々に保存されていました。

しかし、火災が頻発する高山において、分解した屋台のパーツをすべて焼失から守り、安全に保管するのは、かなり困難なことでした。

そこに彗星のごとく現れたのが万蔵でした。彼が江戸仕込みの高度な技術を高山の弟子たちに伝えたことにより、屋台蔵が各組で作られるようになり、屋台を解体せずそのまま保管できるようになったのです。

▲春の高山祭・恵比須台と屋台蔵(過去に撮影)。このように屋台がすっぽり収まる大きな蔵(屋台蔵)が、祭り区域のあちこちに点在しています。

▲春の高山祭・恵比須台と屋台蔵(過去に撮影)。このように屋台がすっぽり収まる大きな蔵(屋台蔵)が、祭り区域のあちこちに点在しています。

いやー江戸屋万蔵さんのこと、今まで全く知りませんでした。勉強になりました。

▲江名子川沿いの辻に立つ石碑。右:江名子みち 左:東山寺みち と刻まれています。

▲江名子川沿いの辻に立つ石碑。右:江名子みち 左:東山寺みち と刻まれています。

さて、この辺り(江名子川から山寄りのエリア)は「東山寺町」(ひがしやまてらまち)と呼ばれる地域です。ちょっと歩いてみましょう!

④東山寺町

▲先ほどの辻の石碑から左手の坂道をのぼり、鷹の湯さんの前を通った突き当りに、古刹・宗猷寺(そうゆうじ)があります。ここから北方に続く山裾一帯に寺院が立ち並んでいます。

▲先ほどの辻の石碑から左手の坂道をのぼり、鷹の湯さんの前を通った突き当りに、古刹・宗猷寺(そうゆうじ)があります。ここから北方に続く山裾一帯に寺院が立ち並んでいます。

▲宗猷寺の前の秋葉様。石灯籠には「安政五年(1858年)」と刻まれてありました。

▲宗猷寺の前の秋葉様。石灯籠には「安政五年(1858年)」と刻まれてありました。

▲昔の風情を残す参道

▲昔の風情を残す参道

この東山寺町は、高山に入った金森氏が、京都の東山にならって高山城の東側の山裾に神社や寺院を移築・建立したことによって生まれました。

飛騨が天領となって以降も、歴代の代官・郡代により大切に守られ、高山で亡くなった郡代のなかには東山の寺院に埋葬された方もいます。

このエリアには「東山遊歩道」という歴史散策コースがあります。東山寺町の寺院や神社を順番にめぐるコースです。

四季折々の自然も美しいこのエリアで、高山の歴史に触れてみませんか。

〈各スポットの詳細とルートはこちら〉

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

【お食事処】空町にあるお蕎麦屋さん「大黒屋」でランチタイム

空町を散策中、飛騨ボットAさんのおすすめのお店に立ち寄りました。

「そろそろお腹が空いてきたので、ここでお昼ごはんにしませんか」ということで、空町にある美味しいお店を飛騨ボットAさんに案内していただきました。

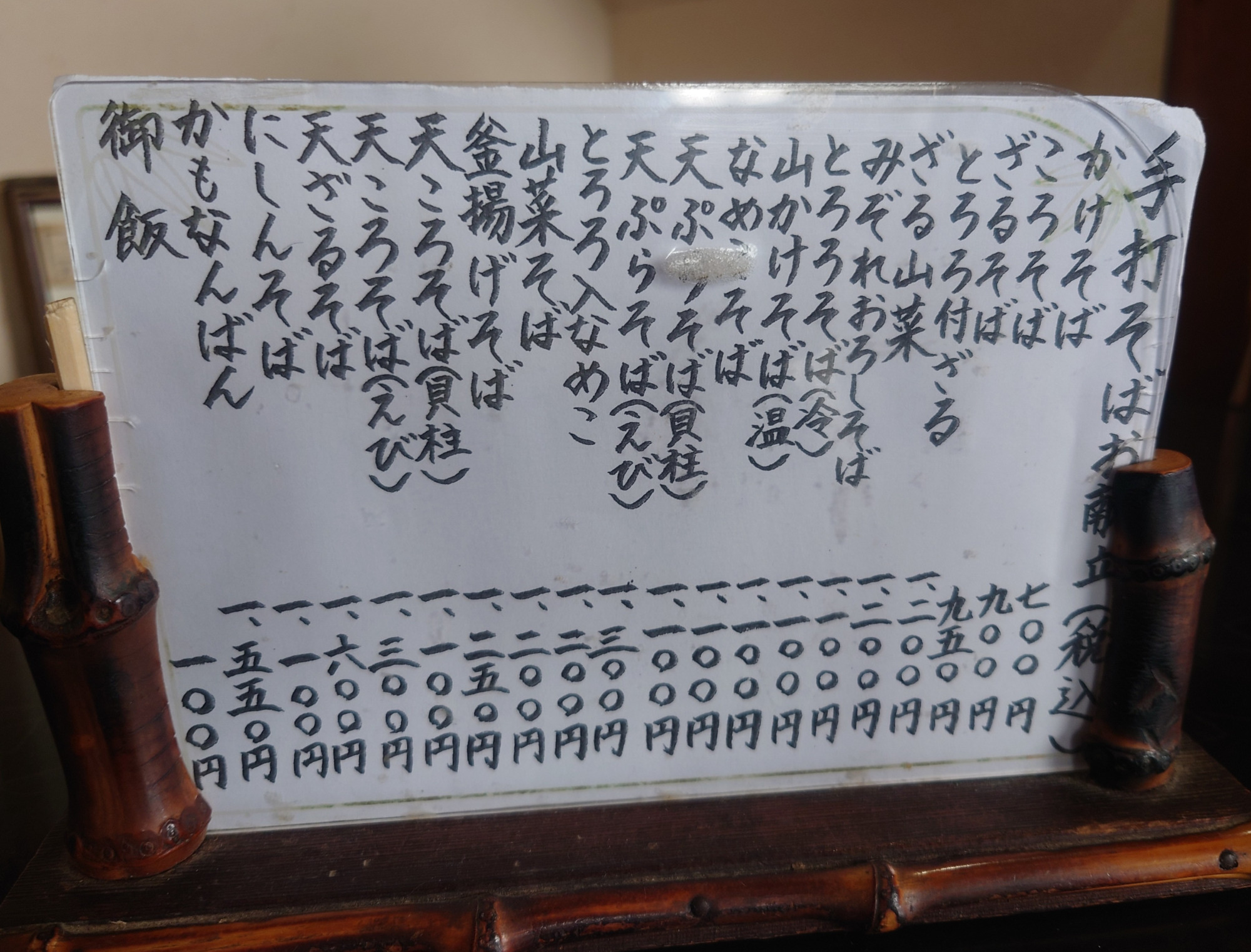

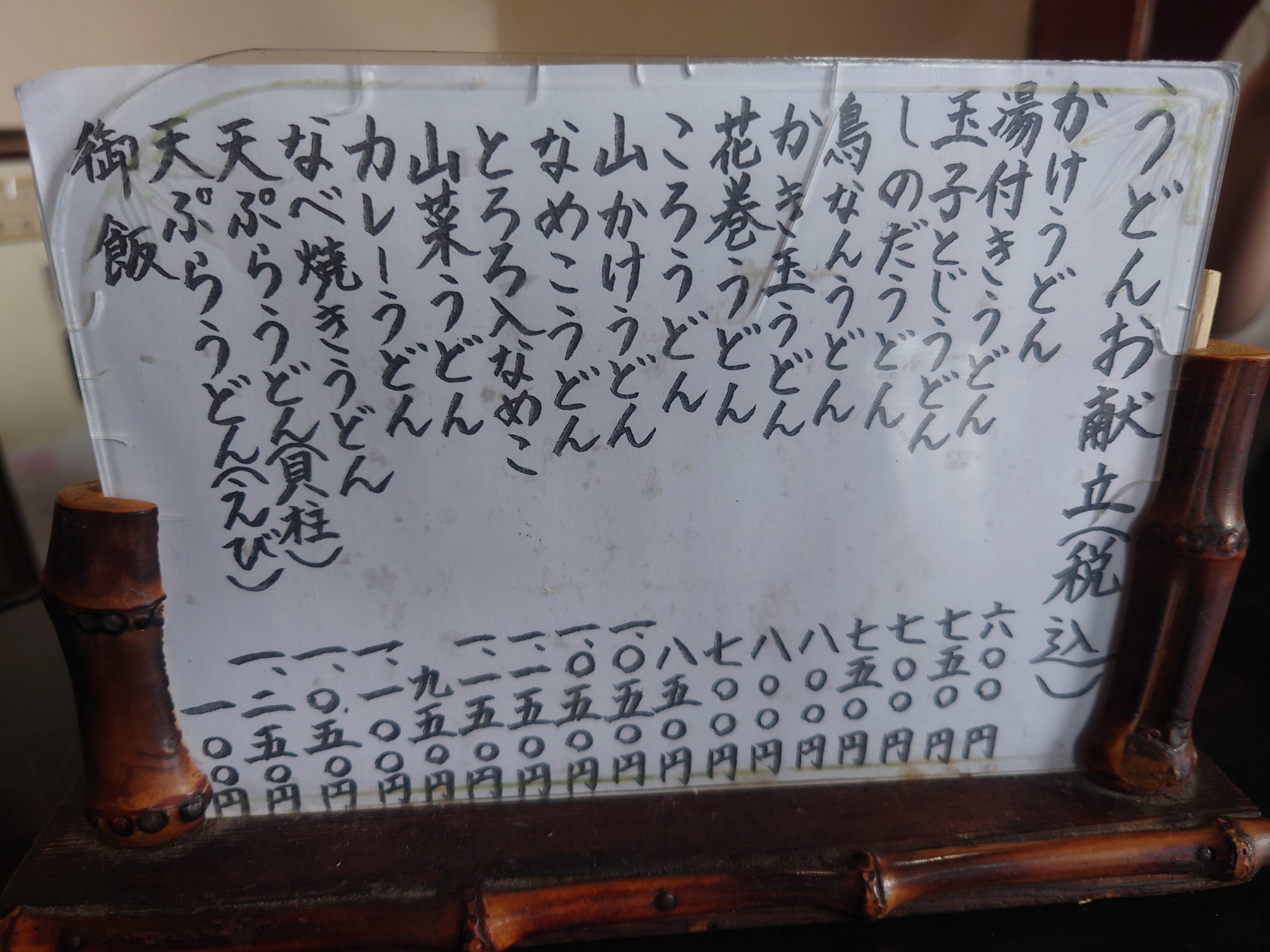

うかがったのは「飛騨手打ちそば・うどん 大黒屋」さんです。

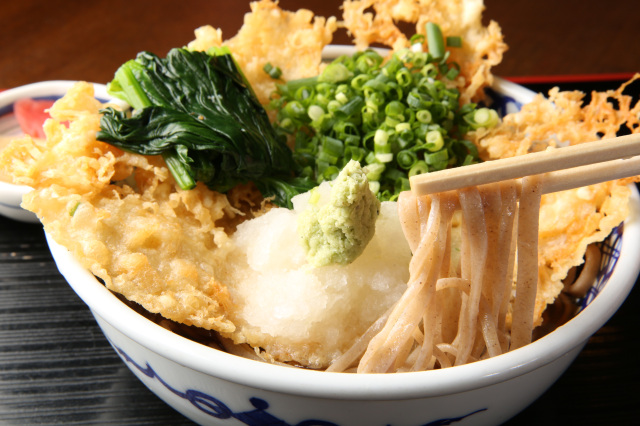

▲大黒屋さんの本業は蕎麦屋ですが、今回は飛騨ボットAさんのおすすめで、うどんをいただきました。

▲大黒屋さんの本業は蕎麦屋ですが、今回は飛騨ボットAさんのおすすめで、うどんをいただきました。

飛騨ボットAさん曰く「うちの先祖のお墓が東山のお寺にあって、家族でお墓参りに行ったあとは、帰りにこの大黒屋さんで天ぷらうどんを食べたんですよ」とのこと。この天ぷらには「貝柱」と「えび」の2種類があるのですが、飛騨ボットAさんのイチオシは「貝柱」だそうです。

さっそくいただきました!

▲貝柱の天ぷらうどん。お漬物と蕎麦湯がついてきます。

▲貝柱の天ぷらうどん。お漬物と蕎麦湯がついてきます。

蕎麦屋さんのうどんですが、麺がもっちりしていてすごく美味しかったです!

完食した後は、残ったつゆに蕎麦湯を入れて、つゆもいただきました。蕎麦湯にうま味があってつゆとよく合い、滋味深く、とても美味しかったです。

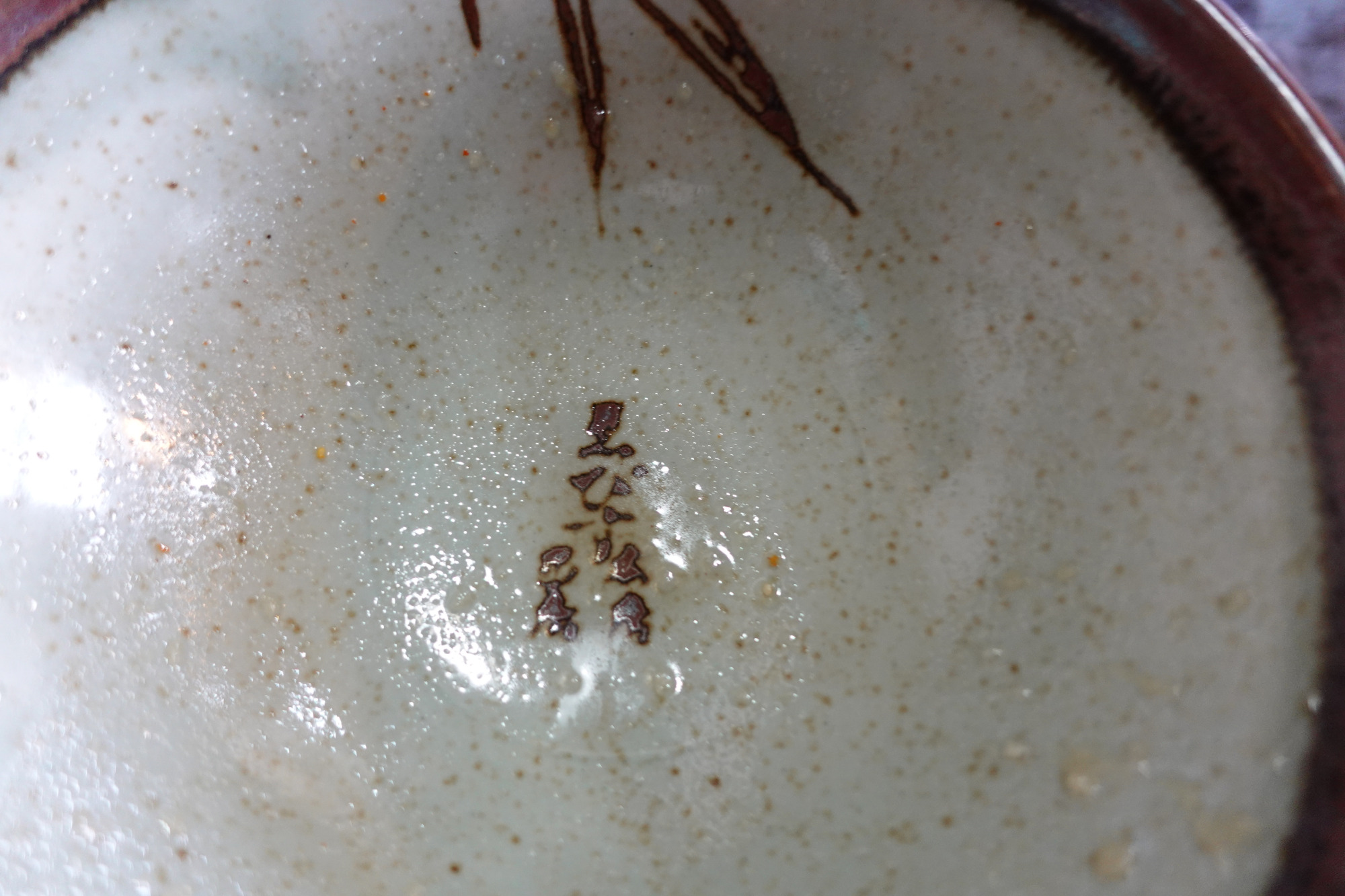

▲飲み干した器の底には「えびす」の文字!

▲飲み干した器の底には「えびす」の文字!

店内はご覧の通り、どこか懐かしい昭和感が漂う飛騨高山らしい店構えです。

▲創業は1988年(昭和63年)、今年で37周年を迎えるそうです。地元の馴染み客に愛されてきたお店です。

▲創業は1988年(昭和63年)、今年で37周年を迎えるそうです。地元の馴染み客に愛されてきたお店です。

店主の村田さんにお話をうかがったところ、店主おすすめは「貝柱天ぷら蕎麦」だそうです。次回は是非いただきますね!

さて、美味しいうどんに舌鼓を打った後は、飛騨ボットAさんと、しばし雑談。

シモハタ「そういえば、先ほどの(川上家別邸の土蔵を作ったという)江戸屋万蔵さんは、法華寺下の桔梗橋近くの長屋に住んでいたんですよね!」

飛騨ボットA「そうでしたね。偶然にも、この大黒屋さんは桔梗橋のすぐ近くですよ」

川上家別邸跡から桔梗橋までは約150m、江名子川沿いに歩けば約2分です。その桔梗橋の真ん前に大黒屋があります。

▲桔梗橋の親柱と大黒屋さん

▲桔梗橋の親柱と大黒屋さん

万蔵が暮らした長屋がどこにあったのかはわかりませんが、この界隈を万蔵も歩いたんだなぁ…と思うと、何とも感慨深いものがあります。

<お店の詳細はこちら>

- 手打ちそば うどん 大黒屋

- 古い町並から徒歩5分、”大黒さん“が看板の手打ち蕎麦屋「大黒屋」。暖簾をくぐるとカウンターとテーブル、奥には座敷があり…

-

- 詳細を見る

4「安川~大新町」エリアを歩く/東山白山神社⇒安川通りと文右衛門坂(ぶんねもんざか)⇒伊能忠敬が宿泊した宿⇒越中街道

意外と知られていない「安川通り」の歴史と「越中街道」についてご紹介します!

大黒屋さんでお腹を満たした後は、東山寺町を北方面に進み、東山白山神社に行きました。

①東山白山神社

▲東山白山神社の鳥居

▲東山白山神社の鳥居

東山白山神社の始まりは718年(養老2年)です。高山郷で最も古い神社です。

ところが当初は、こことは違う場所にありました。

かつては、現在の安川通り(鍛冶橋の近く・宮川朝市通り入口の秋葉様)に鎮座していたそうで、安川の氏子たちに尊崇されてきました。しかし1585年(天正14年)、飛騨国を統治した金森氏によって、現在の場所に移されました。

▲かつて東山白山神社があった跡地。天領時代に秋葉様が祀られました。(安川通り・鍛冶橋東詰)

▲かつて東山白山神社があった跡地。天領時代に秋葉様が祀られました。(安川通り・鍛冶橋東詰)

飛騨ボットAさん曰く、「昔は安川の住民も東山白山神社の氏子でした」とのこと。

現在も安川の一部分は東山白山神社の氏子ですが、安川通りの車道を境に、「春の高山祭」の日枝神社と「秋の高山祭」の桜山八幡神社とで大きく2つに分かれています。

ちなみに、今は秋葉様になっている旧東山白山神社跡の周辺は、江戸時代、鍛冶職人が多く住んでいたことから「鍛冶屋町」と呼ばれていたそうです。

それでは、現在の東山白山神社に戻るとしましょう。

神社の参道を上る前に、鳥居下の灯籠を見てみると…。

▲おぉ!確かに「鍛冶屋町氏子」と刻まれてありますね。1847年(弘化4年)に奉納された石灯籠です。

▲おぉ!確かに「鍛冶屋町氏子」と刻まれてありますね。1847年(弘化4年)に奉納された石灯籠です。

鳥居をくぐり、寺院の墓地の間を通り抜けてさらに上ると、神社の杜(もり)に入りました。

▲東山白山神社の石段

▲東山白山神社の石段

石段をのぼりきった先に、拝殿がありました。

▲東山白山神社の拝殿。江戸時代の飛騨の名工・三代目 水間相模が建てたと言われています。

▲東山白山神社の拝殿。江戸時代の飛騨の名工・三代目 水間相模が建てたと言われています。

▲拝殿側から参道を見下ろした様子

▲拝殿側から参道を見下ろした様子

それでは、この参道を下った先にある「安川通り」へ行ってみましょう。

②宝橋(たからばし)

▲宝橋。江名子川にかかる橋です。

▲宝橋。江名子川にかかる橋です。

▲東山白山神社の御旅所(おたびしょ)

▲東山白山神社の御旅所(おたびしょ)

この縁起がいい名前の橋・宝橋は、平湯街道(高山から安房峠を越えて信州松本へ通じる街道)の中にある橋で、城下町高山から平湯(現・奥飛騨温泉郷)へ向かう際、最初に渡る橋だったそうです。

宝橋のたもとには、東山白山神社の御旅所(おたびしょ)がありました。この日は例祭(5月5日)の後だったので、氏子の方が片付けものをしていたらしく、蔵が開いていました。

さて、東山白山神社方面から宝橋を渡って少し進むと、商店が立ち並ぶ通りが見えてきます。安川通りです。

③安川通りと文右衛門坂(ぶんねもんざか)

▲安川通り。高山別院前の辺りから撮影しています。

▲安川通り。高山別院前の辺りから撮影しています。

現在の安川通りはアーケード商店街になっていて、観光客や車の往来が激しい大通りですが、実は歴史が古く、江戸時代の古地図にも「安川」という地名が記されています。

上の写真を見ると、やや下り坂になっているのがわかります。安川通りの一部分は「坂」になっています。この坂道のことを、地元の人々は昔から「文右衛門坂(ぶんねもんざか)」と呼んでいました。

この坂を歩きながら、

飛騨ボットA「昔、ここに『ぶんねもん』って名前のレコード屋があったんですよ」

シモハタ「あー!ありましたね!」

…と、しばし地元ネタの話題で盛り上がりました。

当時はどうして「ぶんねもん坂」と呼ばれていたのかよくわからず、大人たちが「ぶんねもん坂」と言うのでマネをして、いつしか自分もそう呼ぶようになったんですよね。

調べてみたところ、この坂の北側に、金森家家臣・山蔵文右衛門の屋敷があったそうです。それで、この方のお名前をとって「ぶんねもん坂」と名付けらたようです。

天領時代の古地図にも、「文右衛門坂」「安川」「鍛治屋橋」と表記されているので、古くから人々の間でかなり浸透していた名称だったのでしょう。

▲文右衛門坂。ひだっちさるぼぼショップの辺りから、高山別院前までの間が「ぶんねもん坂」です。

▲文右衛門坂。ひだっちさるぼぼショップの辺りから、高山別院前までの間が「ぶんねもん坂」です。

④伊能忠敬が宿泊した宿「鍵屋」

伊能忠敬(いのうただたか)は、江戸時代後期の地理学者・測量家です。精密な日本地図を作製したことで有名です。

もとは商家・伊能家の当主でした。51歳の時に家督(かとく)を息子に譲り、下総国(千葉県)から江戸に出て天文学・暦学・測量術を学びます。その後、1800年(寛政12年)56歳の時から1816年(文化13年)までの約17年をかけて、日本全国を測量して回りました。

そんな伊能忠敬が率いる測量隊が、1814年(文化11年)4月12日、高山入りしています。この時の郡代は、第17代の榊原長義でした。

高山入りして早々、中橋や陣屋のあたりも測量し、現在の十六銀行高山支店の西向いに当時あった「本陣鍵屋」に忠敬は宿泊した…という記録が残っています。

▲古地図によると、現・十六銀行の角を曲がったところに鍵屋があったようです。

▲古地図によると、現・十六銀行の角を曲がったところに鍵屋があったようです。

▲鍵屋があったと思われる場所。「匠館さんの駐車場の辺りでしょうかね」と飛騨ボットAさん。

▲鍵屋があったと思われる場所。「匠館さんの駐車場の辺りでしょうかね」と飛騨ボットAさん。

鍵屋に滞在中、4月16日と17日の夜はよく晴れていたので、忠敬は鍵屋門前で天測(経緯度を測るための天体観測)を行ったそうです。

▲忠敬が天測をしたのは、現・安川通り(三之町)の交差点のあたりではないかと考えられています。

▲忠敬が天測をしたのは、現・安川通り(三之町)の交差点のあたりではないかと考えられています。

測量で高山を訪れたとき、忠敬は69歳。

全国を旅して回った忠敬の目に、天領飛騨国の風景はどのように映ったのでしょう。また、当時の高山の町中で眺める北極星はどんな輝きを放っていたのでしょう。あれこれ想像すると胸が熱くなってきますね。

⑤越中街道(えっちゅうかいどう)

最後にご紹介するのは「越中街道」です。

越中富山と飛騨高山を結ぶ街道で、富山県の太田口(富山市・太田口通り)から、高山市上二之町の川上魚問屋までの道です。

ちなみに、飛騨の人は「越中街道」と言いますが、越中(富山県)の人は「飛騨街道」と呼んでいます。 地域によって名称が変わりますが同じ道です。

富山湾で水揚げされた魚だけでなく、塩や米なども、この街道を通って高山に運ばれました。

(1)布引橋

「古い町並」エリアでご紹介した「町年寄川上氏邸宅(上二之町)」の通りを北へまっすぐ進み、下二之町に入ってからもそのまま北へ直進すると、江名子川にかかる橋「布引橋」にたどり着きます。

▲現在の布引橋。昔は「板橋」と呼ばれていました。橋を渡った先には日下部家住宅・吉島家住宅が見えます。

▲現在の布引橋。昔は「板橋」と呼ばれていました。橋を渡った先には日下部家住宅・吉島家住宅が見えます。

魚問屋をしていた川上家が、橋普請(奉仕で橋を修理・架け替えする)をしたという橋が、この布引橋です。

高山で魚の問屋業を独占していた川上家は、その見返りとして、越中街道にかかるこの橋の建て替えや補修工事を自前で請け負いました。

▲布引橋を横から見た様子

▲布引橋を横から見た様子

飛騨ボットAさん曰く、「三川用水は、この橋を通っているようですね」とのこと。

周辺を確認してみたところ、どうも橋げたの下部に「暗渠(あんきょ・ふたをして見えない水路)」が設置されているようです。下二之町を流れていた三町用水の水が、橋を渡って大新町に流れ込んでいました。

▲布引橋を渡って左に見えるのは日下部邸と吉島邸。この邸宅前を通り過ぎた先は「鍵の手」(宿場町で、敵の直進を防ぎ見通しを悪くするために道を直角に曲げる)になっていて、ここでは丁字路になっています。

▲布引橋を渡って左に見えるのは日下部邸と吉島邸。この邸宅前を通り過ぎた先は「鍵の手」(宿場町で、敵の直進を防ぎ見通しを悪くするために道を直角に曲げる)になっていて、ここでは丁字路になっています。

(2)大新町と宮地家住宅

一之町から延びた道と二之町から延びた道が「丁字路」で一つになった所から先が、かつて越中街道の商人町として栄えた通りになります。

▲鳳凰台の屋台蔵(大新町2丁目)前にある「越中街道保存区域」の看板

▲鳳凰台の屋台蔵(大新町2丁目)前にある「越中街道保存区域」の看板

▲越中街道(大新町)。今は静かな住宅街になっています。

▲越中街道(大新町)。今は静かな住宅街になっています。

天領時代、この辺りは「下新町」と呼ばれていました。

金森時代に作られた商人町が発展してどんどん北方(川下)にのびていき、この地区にも町家が並ぶようになりました。

ただ、ここは職人や半農半商の家が多く、旧来の町人町(現在の三町筋)とは少し異なる雰囲気だったようです。街道沿いだったこともあって人の往来があり、いろんな店が立ち並び、活気があってぎやかだったそうです。

▲宮地家住宅。越中街道沿いにあります。

▲宮地家住宅。越中街道沿いにあります。

こちらは農業や養蚕も兼業しながら米屋と酒屋を営んだ「宮地屋」の建物です。

高山の標準的な町家で、明治8年の大火の後に建てられました。改造されることなく現存している貴重な建物です。

館内に入ると、越中街道(ぶり街道)と川上魚問屋のことや、明治~昭和時代の高山に関する歴史資料などが展示されていました。

「古い町並」エリアの豪商たちの町家とは、また違った趣があり、当時の高山の町人の暮らしぶりを垣間見ることができます。

▲宮地家住宅前の説明書きを熱心に読んでいる飛騨ボットAさん。

▲宮地家住宅前の説明書きを熱心に読んでいる飛騨ボットAさん。

さて、歴史散策はこれにて終了です!

歩き疲れたら、喫茶店やカフェで一休みするのもよさそうですね。おすすめのお店はこちら↓

高山市民ライター執筆記事

★「高山に来たらココ!和を楽しむ濃厚抹茶スイーツ」mayuko

★「高山の夏を満喫!ひんやりスイーツ特集 ~アイス・ソーダ・フルーツ・和菓子~」mayuko

★「飛騨高山・古い町並みで秋の味覚狩り!栗スイーツカフェ」mayuko

上の記事でご紹介しているカフェの多くが、今回の散策ルートに近い場所にあります。休憩スポットの参考にしてみてください。

〈各スポットの詳細とルートはこちら〉

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

まとめ/参考文献・協力

▲鍛冶橋から宮川を眺める

▲鍛冶橋から宮川を眺める

今回は、Xアカウント「飛騨関連資料bot」の中の人・飛騨ボットAさんと共に、『天領時代の飛騨高山』をテーマに市街地を歩きましたが、いかがでしたでしょうか?

歴史好きのわたしも知らなかったことがたくさんあり、意外な発見もあって、すごく楽しかったです。

ぜひ皆さまも観光で訪れた際は、高山の歴史の一端に触れてみてください。

飛騨ボットAさん、ありがとうございました!

わたしたちの生まれ故郷・飛騨高山。ますます好きになりました。

▲鍛冶橋と宮川を背景にハイチーズ!

▲鍛冶橋と宮川を背景にハイチーズ!

〈今回ご紹介した全てのスポットの詳細とルートはこちら〉

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

<参考文献>

・「飛騨天領史」山岡鉄舟翁顕彰会

・「高山市史/幕府直轄地時代編」(上)(下)高山市教育委員会

・「高山市史/街道編」(上)高山市教育委員会

・「いにしえの飛騨にタイムスリップ」第1~第3巻 田中彰

・「飛騨高山 安川物語」浅野吉久

・「飛騨ぶり街道物語~ぶり街道の文化と自然~」 岐阜新聞社

・「岐阜県の歴史散歩」山川出版社

<協力>

飛騨関連資料bot

ライタープロフィール

- シモハタエミコ

- 生まれも育ちも飛騨高山。生粋の飛騨弁ネイティブです。お車だけでなく公共交通機関で高山に来てくださった方も楽しめる観光情報を中心にお伝えします。また、ニッチなお散歩コースもご紹介します。